Carmen Götz

Im Archiv des Museums Knoblauchhaus in Berlin wurde jüngst ein Notizzettel Alexander von Humboldts neu entdeckt. Inhalt der in französischer Sprache verfassten Notiz ist die Seilbrücke bei Penipe (heute Ecuador), die Humboldt und Bonpland auf ihrer Reise durch die amerikanischen Tropen am 18. Juni 1802 überquerten und von der in dem monumentalen Bildband Vues des Cordillères eine pittoreske Abbildung enthalten ist.

Der Beitrag bietet eine Transkription der Handschrift nebst Kommentierung und Übersetzung ins Deutsche. Zudem wird die Notiz mit den überlieferten Quellen (Amerikanisches Reisetagebuch, Vues des Cordillères) verglichen. Ferner versucht der Beitrag, Fragen zur Datierung, zu möglichen Adressaten und zum möglichen Verwendungszusammenhang zu klären. Abschließend wird erwogen, auf welchem Weg diese Notiz Eingang in das umfangreiche Nachlasskonvolut der Familie Knoblauch gefunden haben könnte.

A note written by Alexander von Humboldt has recently been discovered in the archives of the Knoblauchhaus Museum in Berlin. The subject of the note, written in French, is the rope bridge at Penipe (in present-day Ecuador), which Humboldt and Bonpland crossed on 18 June 1802 on their journey through the American tropics and which is depicted in a picturesque illustration in the monumental atlas Vues des Cordillères.

The article provides a transcription of the manuscript, together with a commentary and a translation into German. It also compares the note with the original sources (American travel journal, Vues des Cordillères). The article also attempts to clarify questions of dating, possible addressees, and possible context of use. Finally, the author considers how this note might have found its way into the extensive collection of the Knoblauch family estate.

Une note écrite par Alexander von Humboldt a récemment été découverte dans les archives du musée Knoblauchhaus à Berlin. Rédigée en français, elle porte sur le pont de corde de Penipe (dans l’actuel Équateur), que Humboldt et Bonpland ont traversé le 18 juin 1802 lors de leur voyage sous les tropiques américains et qui est représenté de manière pittoresque dans l’atlas monumental Vues des Cordillères.

L’article propose une transcription du manuscrit, accompagnée d’un commentaire et d’une traduction en allemand. Il compare également la note avec les sources originales (Journal de Voyage Américain, Vues des Cordillères). En outre, l’article tente de clarifier les questions relatives à la datation, aux éventuels destinataires et au contexte d’utilisation possible. En conclusion, l’auteur se demande par quel biais cette note a pu se retrouver dans le vaste fonds patrimonial de la famille Knoblauch.

Am 18. Juni 1802 überquerten Alexander von Humboldt und Aimé Bonpland auf ihrer Forschungsreise durch die amerikanischen Tropen die Seilbrücke bei Penipe, die über den Fluss Río Chambo führt (https://edition-humboldt.de/H0014824). Sie hatten Quito, begleitet von dem 21jährigen Carlos de Montúfar (1780–1816), neun Tage zuvor in südlicher Richtung verlassen und waren auf dem Weg von Riobamba zum Vulkan Tungurahua. Diesen hatten sie eigentlich von Ambato aus in südöstlicher Richtung erreichen wollen, aufgrund der Unpassierbarkeit der dortigen Wege sich ihm aber dann von Riobamba aus in nordöstlicher Richtung genähert und einen Tag nach Überquerung des Flusses tatsächlich bestiegen (https://edition-humboldt.de/H0014825) (Humboldt 2003, I, 212).

Abb. 1: Pont de Cordage près de Pénipé. In: Vues des Cordillères, et monumens des peuples indigènes de l’Amérique (Humboldt 1810–1813), Tafel XXXIII. Quelle: David Rumsey Map Collection, David Rumsey Map Center, Stanford Libraries. PURL: https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/s/bet3js (zuletzt aufgerufen 23. 03. 2025), Public Domain.

Ein Bericht zu dieser, heute in Ecuador liegenden Reiseetappe befindet sich im siebten Band von Humboldts amerikanischem Reisetagebuch unter dem Titel „Voyage au Volcan de Tunguragua“ (ART VII bb/c, Bl. 18r–v1). Schon zum Zeitpunkt dieser Niederschrift galt Humboldt die bereits 1604 urkundlich belegte2 Seilbrücke bei Penipe als berühmt („fameux“). Bereits Charles Marie de La Condamine (1701–1774) hatte in einem 1745 erschienenen Bericht zu einer Forschungsreise entlang des Amazonas solche Seilbrücken und die Gefährlichkeit der Überquerung beschrieben. „La Condamine avait tant de peur de passer“, heißt es daher in Humboldts Tagebuch (ART VII bb/c, Bl. 18r).3 Humboldt unterstreicht durch seine Darstellung diese Gefahr4 und beschreibt im weiteren sehr genau Material und Konstruktion der Brücke, die sie eigens messen ließen und die er von unten zeichnete (ART VII bb/c, Bl. 18r–v).5

Da der von Humboldt in den Jahren 1814 bis 1825 in drei Bänden veröffentlichte Reisebericht Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804 (Relation historique) am 20. April 1801, mit dem Beginn der Flussreise auf dem Río Magdalena im Vizekönigreich Neu-Granada (Kolumbien), endet, wurde der Bericht zu dieser Reiseetappe nicht mehr von ihm selbst publiziert (Humboldt 1814–1825, III, 573). Die von der Alexander-von-Humboldt-Forschungsstelle der Akademie der Wissenschaften der DDR6 – vor allem von Margot Faak (1926–2015) – erarbeitete Auswahledition der Amerikanischen Reisetagebücher knüpfte ausdrücklich hier an und wollte vervollständigen, was Humboldt unvollendet ließ (Humboldt 1986–1990, I, 10, 29 f.). Daher wurden 1986 zunächst Auszüge aus dem amerikanischen Reisejournal unter dem Titel Reise auf dem Río Magdalena, durch die Anden und Mexico, veröffentlicht, wobei die französischsprachigen Tagebuchabschnitte innerhalb des 1990 publizierten Kommentarbandes in deutscher Übersetzung erschienen. Spätestens von diesem Zeitpunkt an war der Reisebericht zur Seilbrücke bei Penipe aus dem Tagebuch öffentlich zugänglich (Humboldt 1986–1990, I, 212–213; II 98). 7

Doch auf eine andere, sinnlich beeindruckende Weise wurde der „Pont de Cordage“ bei Penipe bereits von Humboldt selbst, einige Jahre nach der Amerikareise, der Öffentlichkeit präsentiert: nämlich im März 1812 als Tafel XXXIII im Rahmen der vierten Lieferung zum monumentalen Bildband Vues des Cordillères, et monumens des peuples indigènes de l’Amérique (vgl. Abb. 1), der als Atlas pittoresque zur ersten Abteilung (Relation historique) des Amerikanischen Reisewerks gehört.8 Dieser erschien in sieben Lieferungen und mit insgesamt 69 Tafeln (Planches) in den Jahren 1810 bis 1813 (Fiedler/Leitner 2000, 140 f.). Im Gegensatz zu dem ursprünglichen Plan, ein „reines Illustrationswerk“ (ebd., 133) herzustellen, wurde jedem Bild ein erläuternder Text beigegeben (Humboldt 1810–1813, 230–232).9 Der Kupferstich trägt den Titel: „Pont de Cordage près de Pénipé“. Die Angaben zur Urheberschaft lauten: „Dessiné après une esquisse de Mr. de Humboldt par Marchais, à Paris.“ Als Kupferstecher ist Louis Bouquet (1765–1814) genannt („Gravé par Bouquet“). In der Folge fand das Bild auch Eingang in populärwissenschaftliche US-amerikanische Zeitschriften. 10

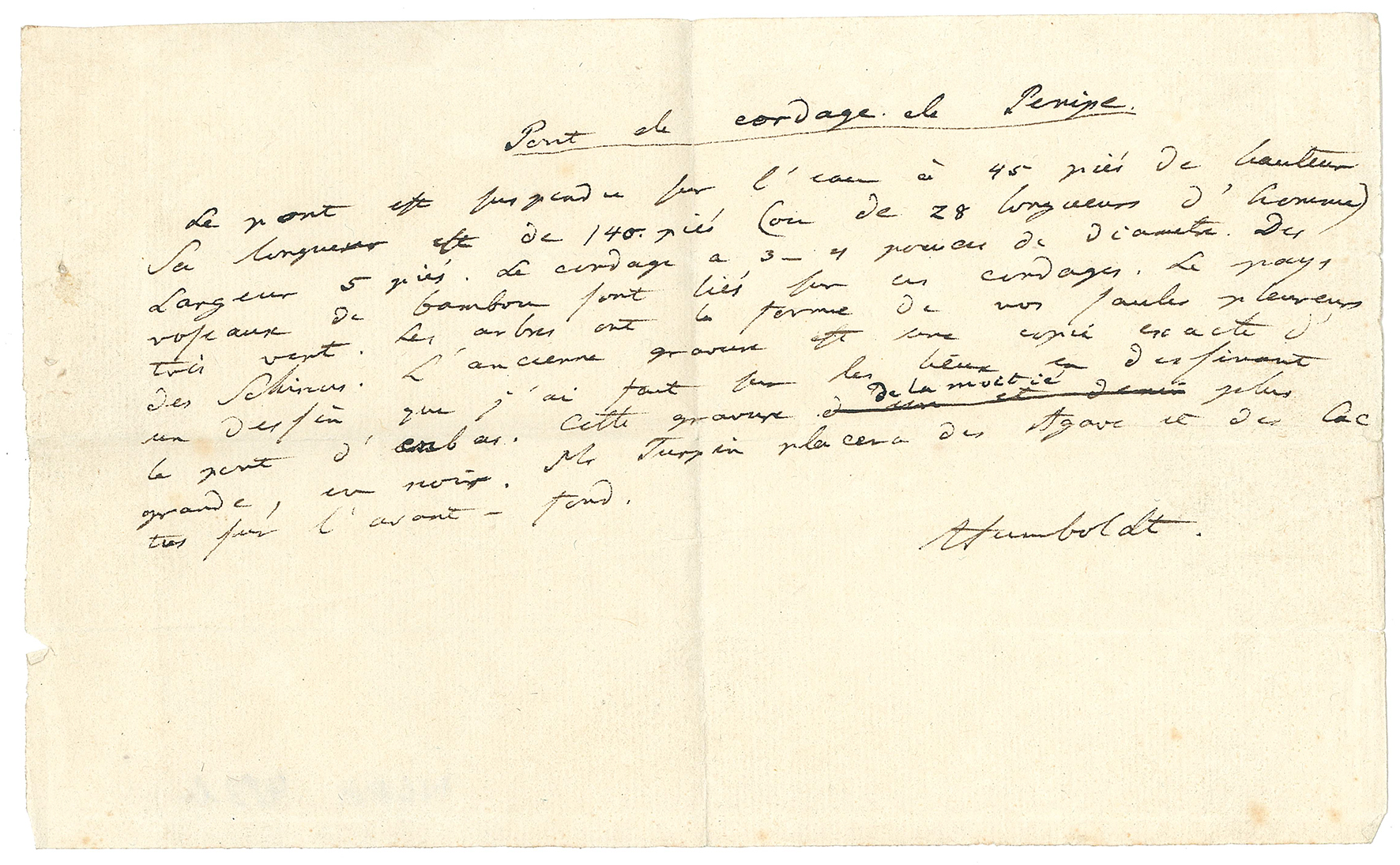

In den Kontext der Planung und Ausführung von Zeichnung und Kupferstich dieser Seilbrücke gehört nun eine jüngst im umfangreichen Nachlasskonvolut der Familie Knoblauch aufgefundene Notiz Alexander von Humboldts (Stadtmuseum Berlin, Archiv Knoblauchhaus NLPK 483b; vgl. Abb. 2),11 deren Zuordnung zur Sache – der Seilbrücke – durch die Überschrift unzweifelhaft ist, deren genaue Entstehungszeit, Adressat und Verwendungszweck aber noch Rätsel aufgibt.

Abb. 2: „Pont de cordage de Penipe.“ (Stadtmuseum Berlin, Archiv Knoblauchhaus, NLPK 483b).

Pont de cordage de Pénipé.13

Le pont est suspendu sur l’eau à 45 piés14 de hauteur[.]

La longueur est de 140. piés15 (ou de 28 longueurs d’homme16)[.]

Largeur 5 piés. Le cordage a 3–4 pouces17 de diamètre. Des

roseaux de bambou sont liés sur ces cordages. Le pays

très vent[eux]. Les arbres ont la forme de nos saules pleureurs[,]

[sont] des Schinus18. L’ancienne gravure est une copie exacte d’

un dessin que j’ai fait sur les lieux en dessinant

le pont d’enbas.19 Cette gravure [est] d un et demi de la moitié plus

grande, en noir.20 Mr Turpin21 placera des Agave[s] et des Cac

tus sur l’avant-fond.

Humboldt.22

Übersetzung:

Seilbrücke von Penipe.

Die Brücke ist in einer Höhe von 45 Fuß über dem Wasser aufgehängt. Die Länge beträgt 140. Fuß (oder 28 Mannslängen)[.] Breite 5 Fuß. Das Tauwerk hat einen Durchmesser von 3–4 Zoll. Bambusschilf ist auf diese Seile gebunden. Das Land sehr windig. Die Bäume haben die Form unserer Trauerweiden[,] [sind] Schinus. Der alte Stich ist eine genaue Kopie einer Zeichnung, die ich an Ort und Stelle gemacht habe, als ich die Brücke von unten zeichnete. Dieser Stich [ist] um die Hälfte größer, in Schwarz. Herr Turpin wird Agave[n] und Kakteen im Vordergrund platzieren.

Humboldt

Die in dieser Notiz angeführten Maße zur Brücke harmonieren weitgehend mit jenen im Tagebuch. Auch dort ist zu lesen, dass sich die Brücke 45 Fuß über dem Wasserspiegel befindet („45pi[eds] au dessus du niveau de l’eau“), die Länge wird mit „49 vares“ angegeben (in der deutschen Übersetzung „49 Ellen“), die Breite beträgt 5 Fuß („5pi[eds] de large“) – was Humboldt bemängelt, da man sich dann nicht an beiden Seiten zugleich festhalten kann – und der Durchmesser der Seile wird, wie in der Notiz, mit 3–4 Zoll („3–4 po[uces]“) beziffert. Allerdings ist im Tagebuch nur von dem Material der Seile, der Agavenwurzel („de la racine de l’Agaue“), die Rede, nicht von dem darauf gebundenen Bambusschilf.23 Das Tagebuch erwähnt ferner die sehr pittoresken „Schinus mollis“-Bäume an beiden Enden der Brücke.24 Schinus molle ist der Peruanische Pfefferbaum, der um 1800 auch schon im südlichen Europa heimisch war.25 Humboldt hielt ebenfalls im Tagebuch fest, dass er die Brücke von unten gezeichnet habe („J’ai dessiné le pont vu d’enbas.“).

Der Begleittext zur Kupfertafel in den Vues des Cordillères erläutert den Zusammenhang der Agavenwurzel mit dem Bambusschilf genauer: „Les cordes, de trois à quatre pouces de diamètre, sont faites avec la partie fibreuse des racines de l’Agave americana. […] Les grosses cordes de pitte sont recouvertes transversalement de petites pièces cylindriques de bambou.“ (Humboldt 1810–1813, 231.)26 Auch der Konstruktion der Brücke wird hier mehr Aufmerksamkeit gewidmet, vor allem den treppenartigen Aufgängen, die, wie die Seilbrücke selbst, von einem Gerüst aus mehreren Stämmen des Schinus molle-Baums gehalten würden. Die Angaben zur Länge und Breite der Seilbrücke weichen von der Notiz und auch von den im Tagebuch genannten Maßen ab, denn hier ist von 120 Fuß Länge und sieben bis acht Fuß Breite die Rede: „Celui de Pénipé a cent vingt pieds de long sur sept ou huit pieds de large“. Der Wert für die Länge ist also geringer, jener für die Breite dagegen höher. Dies muss insofern verwundern, als an Ort und Stelle gemessen wurde und sämtliche Texte im Original in französischer Sprache verfasst wurden, somit kein abweichendes deutsches Maß als Grund in Betracht kommt. Geht man von den im Tagebuch angeführten „49 vares“ (span. varas, Ellen) aus, umgerechnet ca. 41 m, so wären weder 120 noch 140 Pariser Fuß (pieds) zutreffend, sondern etwa 130 (ca. 42 m).27 Danach läge die Wahrheit in der Mitte.

Grundsätzlich lässt sich über diesen Begleittext zum Kupferstich sagen, dass hier – anders als im Tagebuch, aber dem Titel des Werkes entsprechend – die indigene Kultur und deren handwerkliche Techniken im Mittelpunkt stehen, die zudem mit ähnlichen Konstruktionen indigener Kulturen in Asien (Bhutan, Tibet) und Afrika verglichen werden. Der Begleittext endet mit der Feststellung ihrer Überlegenheit im Verhältnis zur europäischen Kultur: „C’est par un pont de cordes, d’une longueur extraordinaire, et sur lequel les voyageurs peuvent passer avec des mulets de charge, que l’on est parvenu, depuis quelques années, à établir une communication permanente entre les villes de Quito et de Lima, après avoir dépensé inutilement un million de francs pour construire, près de Santa, un pont de pierre sur un torrent qui descend de la Cordillère des Andes.“ 28

Anhaltspunkte zur Datierung ergeben sich vor allem aus dem letzten Satz: „Mr Turpin placera des Agave[s] et des Cactus sur l’avant-fond.“ („Herr Turpin wird Agaven und Kakteen im Vordergrund platzieren.“) Der Gebrauch des Futurs belegt, dass das Bild, das dem Kupferstich zugrunde liegen soll, noch nicht gezeichnet wurde und dass Pierre Jean François Turpin (1775–1840) als Zeichner geplant war. Tatsächlich fertigte dieser aber nur für die Tafel 8 die Zeichnung nach einer Skizze Humboldts an29 und erstellte, gemeinsam mit Pierre Antoine Poiteau, die Vorlage für die von Marchais gemalte Tafel 63 (Fiedler/Leitner 2000, 138, 140).30 Der für die Zeichnung der Seilbrücke an die Stelle Turpins getretene Künstler Pierre Antoine Marchais (1763–1826) hat offenkundig die mit Turpin besprochene Bildkomposition – mit Agaven und Kakteen im Vordergrund – umgesetzt.

Die Platzierung dieser Gewächse ist höchstwahrscheinlich keine Idee Turpins gewesen, sondern dürfte auf Humboldt zurückgehen, der während der Amerikareise eine Theorie zum „Charakter einer Gegend“, zum „Wissenschaft und Ästhetik“ verbindenden „Totaleindruck einer Landschaft“ (Päßler 2024, 91; vgl. auch Päßler 2024a) aufgrund ihrer dominierenden Gewächse und deren Wuchsformen entwickelte. Erste Spuren dieses Konzepts finden sich in der im September 1799 von Cumaná aus unternommenen Reise nach Caripe (ART II/VI, Bl. 113v). In ausgearbeiteter Form erschienen Humboldts Anschauungen in den Ideen zu einer Geographie der Pflanzen (Humboldt 1807). 31

Eine weitere zeitliche Eingrenzung bietet die erwähnte Absprache mit Turpin allerdings kaum, denn Humboldt hatte ihn, wie aus dem Brief an Antoine-Laurent de Jussieu vom 2. August 1804 hervorgeht, bereits auf der Überfahrt von Amerika nach Europa kennen- und schätzen gelernt (Podach 1959, 197). Somit könnte die Notiz schon in die erste Planungsphase des Werkes gehören, die in das Jahr 1805 zu datieren ist, wie der Brief Humboldts an seinen Verleger Johann Friedrich Cotta vom 23. Dezember desselben Jahres belegt (Fiedler/Leitner 2000, 133), der auch Verhandlungen mit dem Pariser Verleger Friedrich Schoell (1766–1833) zum Inhalt hat. Die Notiz könnte dann zum Beispiel im Kontext der Unterhandlungen mit Verlegern gestanden haben. In besagtem Brief heißt es unter anderem: „Um Ihnen zu zeigen wie weit das damit verbundene Kupferwerk schon gediehen ist, so lege ich Ihnen hiemit die Liste über den Zustand der Kupfer [bei]. Sie werden daraus sehen daß es zugleich Interesse für unwissenschaftliche Menschen haben wird.“ (Humboldt/Cotta 2009, 71) Vergleichbare Zusammenhänge gab es gewiss auch mit dem Pariser Verleger, über den sich Humboldt im selben Brief an Cotta verärgert zeigt.

Zu einer solchen, frühen Datierung könnte jedoch die Rede vom „alte[n] Stich“ im Widerspruch stehen, von dem Humboldt in der Notiz so unvermittelt spricht, als läge er der Notiz bei, wozu dann aber wiederum der Hinweis, dieser sei „in Schwarz“ gehalten, nicht passt. Denn selbst gesetzt den (eher unwahrscheinlichen) Fall, Humboldt habe den Stich bereits in Amerika anfertigen lassen, so würde doch zu einem frühen Zeitpunkt nach der Reise vermutlich nicht von einem „alte[n] Stich“ gesprochen werden. Diese Formulierung legt im Gegenteil einen späteren Zeitpunkt nahe.

Doch wie spät? Gehörte der Kupferstich der Seilbrücke zu jenen 35 Kupferplatten, die Humboldt in einer auf den 19. September 1806 datierten Zeitschriftenmitteilung als bereits fertiggestellt nannte (Fiedler/Leitner 2000, 140; Humboldt 1806)?32 Wann könnte und durch welchen Umstand der Wechsel von Turpin zu Marchais notwendig geworden sein?33 Und kann ein Verleger als Adressat noch plausibel sein, wenn von einem späteren Zeitpunkt, kurz vor der Publikation, ausgegangen wird? Wer sollte dies sein? Der Wechsel von Verlegern oder Druckern könnte tatsächlich auch zu einem späteren Zeitpunkt Zusammenhänge geschaffen haben, in welcher der Notizzettel Verwendung fand. 34

Die Notiz könnte aber auch für einen Kupferstecher, also etwa Louis Bouquet, bestimmt gewesen sein, zumal die präzisen Maßangaben diesem womöglich mehr von Nutzen sein dürften als einem Verleger – es sei denn, die Bezifferung der Ausmaße sollte dem Verleger das „Interesse“ potenzieller Leser an dem Gegenstand eindringlich vor Augen stellen.

Doch muss die Notiz überhaupt an einen Adressaten gerichtet gewesen sein? Könnte sie nicht auch im Rahmen einer vom Autor zu eigenen Zwecken erstellten Übersicht über das geplante Werk ihren ursprünglichen Platz gehabt haben: als Merkzettel mit den wichtigsten Daten, Informationen und zum Stand der Planungen? Hiergegen spricht, dass Humboldt zumeist in ganzen Sätzen formuliert und fast nichts abkürzt (Ausnahme: „vent.“ für „venteux“). Allerdings lässt er auch eine Streichung bestehen.

Ohne weitere Quellen – etwa aus dem Umkreis von Turpin, Marchais oder Bouquet – und aus diesen sich ergebende weitere Informationen wird es vermutlich nicht möglich sein, im Hinblick auf Datierung, Adressat und Verwendungszweck zu einem abschließenden Urteil zu gelangen. Allerdings könnten auch Einblicke in Humboldts Arbeitsorganisation und Schreibpraxis es erlauben, Thesen zu plausibilisieren oder als unplausibel erscheinen zu lassen (vgl. hierzu Erdmann 2024).

Was den kleinen Notizzettel bedeutsam sein lässt, ist der Umstand, dass er – jenseits von Korrespondenzen zwischen Verleger und Verfasser – einen seltenen Einblick in den Produktionsraum des Buches erlaubt: selten deshalb, weil Absprachen in Paris persönlich vor Ort geschahen oder in Form kleiner Billets innerhalb der Stadt befördert und nicht aufbewahrt wurden;35 selten aber auch, weil Pläne, Skizzen und Zeichnungen nach Vollendung des Werks – oder sogar im Produktionsprozess selber – vernichtet wurden.36 So hat man etwa von den zahlreichen Pflanzen-Zeichnungen, die Humboldt während der Amerikareise anfertigte, bislang nur eine gefunden. 37

Auch hier muss zukünftigen Forschungen die weitere Einbettung der Notiz in solche Produktions- und Kommunikationszusammenhänge, in den Planungs- und Herstellungskontext vorbehalten bleiben, wozu das von Petra Werner in ihrer Monographie zusammengetragene, strukturierte und analysierte Quellenmaterial eine wichtige Ausgangsbasis darstellt (Werner 2013). 38

Der Notizzettel befindet sich in einem umfangreichen Nachlasskonvolut der Familie Knoblauch im Stadtmuseum Berlin.39 Dieses Konvolut besteht vor allem aus dem Nachlass des Architekten Eduard Knoblauch (1801–1865), der auch die Neue Synagoge in der Oranienburger Straße entwarf. Kontakte zwischen ihm und Alexander von Humboldt sind nicht belegt, wohl aber wahrscheinlich. Sein Bruder Carl Knoblauch (1793–1859), Eigentümer des Knoblauchhauses, stand – wie der Kurator des Museums Knoblauchhaus, Jan Mende, mitteilte – „in engem Kontakt mit den kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Größen der Stadt. Es sind häufige Treffen mit Alexander von Humboldt nachweisbar, aber bislang ist nicht nachweisbar, dass dieser auch selbst im Knoblauchhaus gewesen ist (im Gegensatz zu Wilhelm von Humboldt, Karl Friedrich Schinkel, Christian Daniel Rauch u. v. a.).“ 40

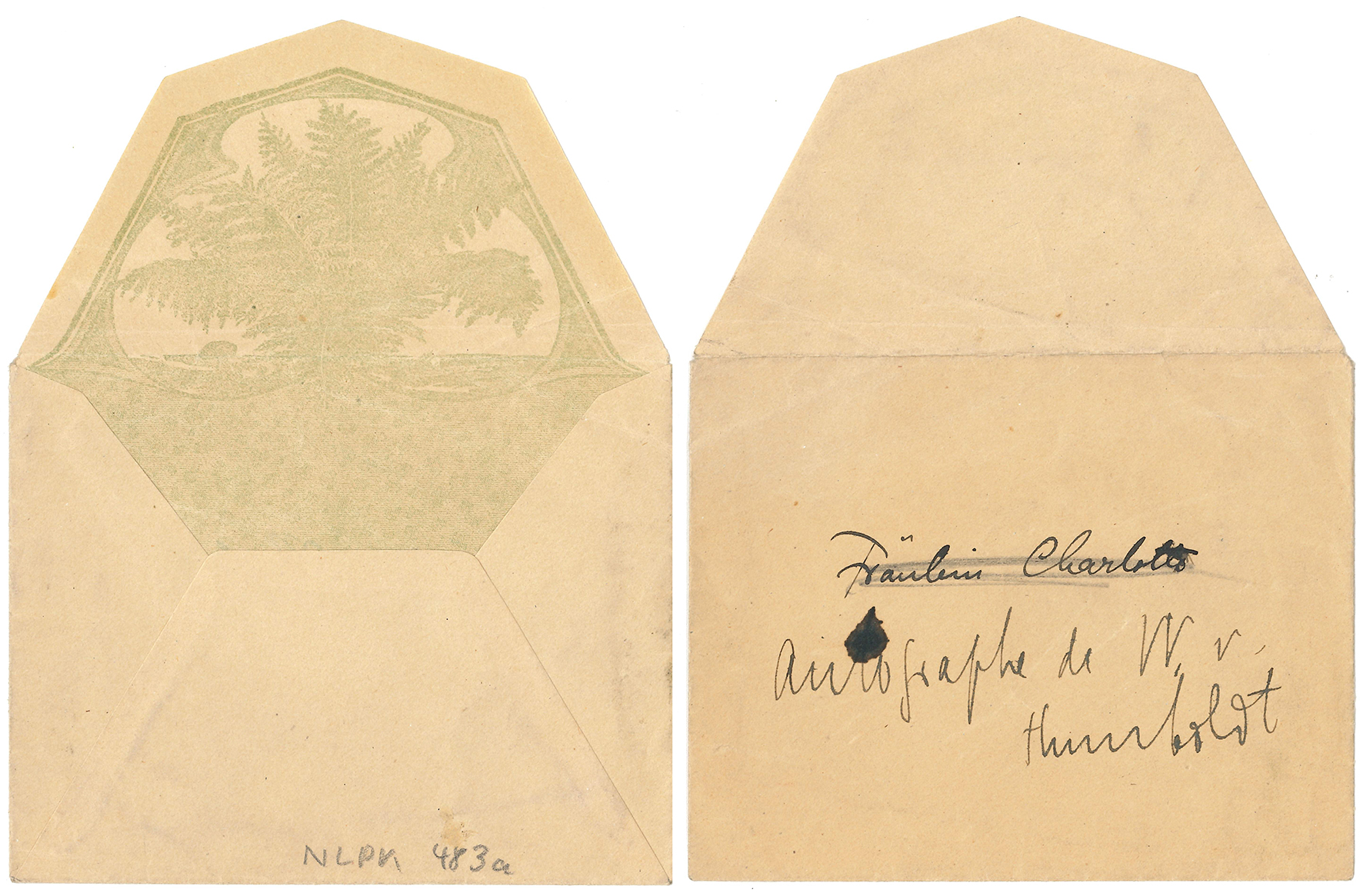

Abb. 3: Umschlag, in welchem die Notiz im Nachlass der Familie Knoblauch aufbewahrt wird (Stadtmuseum Berlin, Archiv Knoblauchhaus, NLPK 483a).

Eine Beteiligung von Carl oder Eduard Knoblauch an dem Tafelwerk Vues des Cordillères kann ausgeschlossen werden, da beide zum Zeitpunkt der Publikation (1810–1813) noch in einem jugendlichen Alter waren und Humboldt von 1807 bis 1827, als das Amerikanische Reisewerk entstand, in Paris wohnte und arbeitete. Erst nach seiner Rückkehr nach Berlin im Jahr 1827 und möglicherweise evoziert durch die berühmten Kosmos-Vorlesungen – hier vor allem die außeruniversitären an der Berliner Singakademie41 – ist ein engerer Austausch wahrscheinlich.

Autographen zu sammeln war bereits um 1800 üblich. Nicht zuletzt war Goethe ein fleißiger Sammler, wobei er auch mit kleineren Objekten – „bloß Couverte und Namensunterschriften“ – vorliebnahm (Chocomeli 2018, 154; Goethes Autographensammlung 2017). Vor dem Hintergrund dieser kulturellen Praxis ist es möglich, dass entweder Humboldt selbst einen Autographen (auf Nachfrage) an einen der Brüder übergab oder eine Mittelsperson, z. B. sein Bruder Wilhelm, einen solchen beschaffte. Selbstverständlich wäre auch ein (ggf. späterer) Erwerb über den Autographenhandel denkbar. Möglicherweise befinden sich im Nachlass der Familie Knoblauch Briefe, Tagebücher oder Haushaltsbücher, aus denen sich Hinweise auf den Erwerb von Autographen ergeben.

Eine weitere Spur könnte sich aus der Beschriftung des Kuverts ergeben, in welchem die Notiz aufbewahrt wird (Stadtmuseum Berlin, Archiv Knoblauchhaus NLPK 483a): „Autographe de W. v. Humboldt“, darüber ein gestrichenes „Fräulein Charlotte“ (vgl. Abb. 3). Die Zuschreibung des Autographen an Wilhelm von Humboldt setzt eine Unkenntnis der Handschrift Alexander von Humboldts voraus, und auch seines Werkes.

In jüngster Zeit hat Dominik Erdmann auf einen weiteren möglichen Weg der Überlieferung von Autographen Alexander von Humboldts hingewiesen: Sein Diener Johann Seifert habe von Humboldt weggeworfene Autographen „veräußert oder verschenkt“. „[V]erschiedene briefliche Mitteilungen, auch von Angehörigen“, legten dies ebenso nahe wie ein Vergleich überlieferter Quellenbestände in der Staatsbibliothek zu Berlin und im Autographenhandel mit den Beständen jener Kästen aus Humboldts Nachlass, die sich heute in der Staatsbibliothek zu Berlin befinden: die sogenannten „Kollektaneen zum Kosmos“ (Erdmann/Weber 2015, 62–65; Erdmann 2024, 150 und Anm. 227, 403 und 587; Erdmann 2023, 167).

Mit Blick auf diese Quellensammlungen könnte ein fachkundiger Papiervergleich der von Erdmann erwähnten, in der Staatsbibliothek zu Berlin überlieferten, aus Südamerika stammenden Mappe (SBB-PK, Autogr. I/1889) mit dem hier vorgestellten Notizzettel aus dem Nachlass der Familie Knoblauch weitere Aufschlüsse geben.

Andress, Reinhard/Navia, Silvia (2012): Das Tagebuch von Carlos Montúfar: Faksimile und neue Transkription. In: HiN – Alexander von Humboldt im Netz XIII (24), 21–74, https://doi.org/10.18443/163.

Chocomeli, Lucas (2018): Autographen als Inspirationsquellen. Lebensspuren eines Berichterstatters aus der Französischen Nationalversammlung der Revolutionszeit. In: Traverse. Zeitschrift für Geschichte, 25 (3), 153–161, https://www.e-periodica.ch/digbib/view?pid=tra-001:2018:25::848#762.

Cotta, Johann Friedrich/Schoell, Friedrich: Reise der Herren v. Humboldt und Bonpland ins Innere von Amerika [Nachdruck aus dem Intelligenzblatt zum Morgenblatt für gebildete Stände, 1807]. In: Allgemeine geographische Ephemeriden 23, 227–237, https://zs.thulb.uni-jena.de/rsc/viewer/jportal_derivate_00201612.

Erdmann, Dominik/Weber, Jutta (2015): Nachlassgeschichten – Bemerkungen zu Humboldts nachgelassenen Papieren in der Berliner Staatsbibliothek und der Biblioteka Jagiellońska Krakau. In: HiN – Alexander von Humboldt im Netz 16 (31), 58–77, http://dx.doi.org/10.18443/223.

Erdmann, Dominik (2023): Kosmischer Müll. Papiervernichtung und -recycling als Basis der Weltwissenschaft. In: Martin Bartelmus, Yashar Mohagheghi und Sergej Rickenbacher (Hrsg.): Ressource „Schriftträger“. Materielle Praktiken der Literatur zwischen Verschwendung und Nachhaltigkeit. Bielefeld: transcript, 161–177, https://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-6172-9/ressource-schrifttraeger/.

Erdmann, Dominik (2024): Alexander von Humboldts Schreibwerkstatt. Totalansichten aus dem Zettelkasten. Baden-Baden: Rombach Wissenschaft (Nomos) (Cultura, 53).

Fiedler, Horst/Leitner, Ulrike (2000): Alexander von Humboldts Schriften. Bibliographie der selbständig erschienenen Werke. Berlin: Akademie Verlag (Beiträge zur Alexander-von-Humboldt-Forschung, 20).

Goethes Autographensammlung (2017): Aus Goethes Autographensammlung. Hrsg. vom Goethe- und Schiller-Archiv und vom Freien Deutschen Hochstift. Göttingen: Wallstein, https://d-nb.info/113137827X.

Humboldt, Alexander von (1806): Auszug aus einem Schreiben des Königl. Preussischen Kammerherrn, Alexander von Humboldt. Berlin, 19 September 1806. In: Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmelskunde. 14 (Juli–Dez.), 438–444, https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10538606?page=456,457.

Humboldt, Alexander von (1807): Ideen zu einer Geographie der Pflanzen. Nebst einem Naturgemälde der Tropenländer. Auf Beobachtungen und Messungen gegründet, welche vom 10ten Grade nördlicher bis zum 10ten Grade südlicher Breite, in den Jahren 1799, 1800, 1801, 1802 und 1803 angestellt worden sind, von Al. von Humboldt und A. Bonpland. Bearb. und hrsg. von dem erstern. Tübingen: Cotta, Paris: Schoell, http://dx.doi.org/10.5962/bhl.title.9310.

Humboldt, Alexander von (1810): Pittoreske Ansichten der Cordilleren und Monumente amerikanischer Völker. 2 Bde. Tübingen: Cotta.

Humboldt, Alexander von (1810–1813): Vues des Cordillères, et monumens des peuples indigènes de l’Amérique. Paris: F. Schoell, https://archive.org/details/gri_33125012643553/page/n323/mode/2up.

Humboldt, Alexander von (1814–1825): Voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804. 3 Bde. Paris: F. Schoell, N. Maze, J. Smith (Voyage de Humboldt et Bonpland, Première Partie: Relation historique).

Humboldt, Alexander von (1845–1862): Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. 5 Bde. Stuttgart, Tübingen (Bd. 4, 1858, https://www.deutschestextarchiv.de/humboldt_kosmos04_1858).

Humboldt, Alexander von (1986–1990): Reise auf dem Río Magdalena, durch die Anden und Mexico. Teil I: Texte. Teil II: Übersetzungen, Anmerkungen, Register. Hrsg. von Margot Faak. Mit einer einleitenden Studie von Kurt R. Biermann. 2 Bde. Berlin: Akademie-Verlag (Beiträge zur Alexander-von-Humboldt-Forschung, 8 und 9).

Humboldt, Alexander von (2003): Reise auf dem Río Magdalena, durch die Anden und Mexiko. Teil I: Texte. Teil II: Übersetzungen, Anmerkungen, Register. Hrsg. von Margot Faak. Mit einer einleitenden Studie von Kurt R. Biermann. 2 Bde. 2., durchges. und verb. Auflage. Berlin: Akademie Verlag (Beiträge zur Alexander-von-Humboldt-Forschung, 8 und 9).

Humboldt, Alexander von (2004): Ansichten der Kordilleren und Monumente der eingeborenen Völker Amerikas. Übersetzt von Claudia Kalscheuer. Hrsg. von Ottmar Ette und Oliver Lubrich. Frankfurt am Main: Eichborn (Die Andere Bibliothek).

Humboldt, Alexander von/Bonpland, Aimé (1805): Essai sur la Géographie des Plantes accompagné d’un tableau physique des régions équinoxiales. Fondé sur des mesures exécutées, depuis le dixième degré de latitude boréale jusqu’au dixième degré de latitude australe, pendant les années 1799, 1800 1801, 1802 et 1803. Par Al. de Humboldt et A. Bonpland. Rédigé par Al. Humboldt. Paris: Levrault, Schoell, https://doi.org/10.5962/bhl.title.9309.

Humboldt, Alexander von/Bonpland, Aimé (1808–1813): Plantes équinoxiales, recueillies au Mexique, dans l’île de Cuba, dans les provinces de Caracas, de Cumana et de Barcelone, aux Andes de la Nouvelle-Grenade, de Quito et du Pérou, et sur les bords du Rio-Negro, de l’Orénoque et de la rivière des Amazones. 2 Bde. Paris: Schoell, Tübingen: Cotta.

Humboldt, Alexander von/Cotta, Johann Friedrich/Cotta, Johann Georg (2009): Alexander von Humboldt und Cotta. Briefwechsel. Hrsg. von Ulrike Leitner. Berlin: Akademie Verlag (Beiträge zur Alexander-von-Humboldt-Forschung, 29).

Humboldt, Alexander von/Kohlrausch, Henriette (2019): Die Kosmos-Vorlesung an der Berliner Sing-Akademie. Hrsg. von Christian Kassung und Christian Thomas. Berlin: Insel.

Kraft, Tobias (2014): Figuren des Wissens bei Alexander von Humboldt. Essai, Tableau und Atlas im amerikanischen Reisewerk. Berlin: De Gruyter (Mimesis, Bd. 59), https://d-nb.info/1101623667.

Krünitz (1773–1858): Oekonomische Encyklopädie oder Allgemeines System der Staats-, Stadt-, Haus- und Landwirthschaft, in alphabetischer Ordnung. Begründet von Johann Georg Krünitz. 242 Bde. Berlin: Pauli. (Oeconomische Encyclopädie online https://www.kruenitz1.uni-trier.de/).

Lack, Hans Walter (2004): Botanische Feldarbeit: Humboldt und Bonpland im tropischen Amerika (1799–1804). In: Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, 105 B/April, 493–514.

La Condamine, Charles-Marie de (1745): Relation abregée d’un Voyage fait dans l’Interieur de l’Amérique méridionale. Depuis la Côte de la Mer du Sud, jusqu’au Côtes du Brésil & de la Guiane, en descendant la rivière des Amazones, lûe à l’Assemblée publique de l’Académie des Sciences, le 28. Avril 1745. Paris: Pissot, https://www.biodiversitylibrary.org/item/182549#page/51/mode/1up.

Linné, Carl von: Species plantarum, exhibentes plantas rite cognitas, ad genera relatas, cum differentiis specificis, nominibus trivialibus, synonymis selectis, locis natalibus, secundum systema sexuale digestas. 2 Bde. Holmiae (Stockholm), Laurentius Salvius, 1753, https://doi.org/10.5962/bhl.title.669.

Moreno Yánez, Segundo E./Borchart de Moreno, Christiana (2010): Los Andes ecuatoriales: entre la estética y la ciencia. Las catorce láminas relativas al Ecuador en la obra Vues des Cordillères et Monumens des Peuples Indigènes de l’Amérique de Alexander von Humboldt. In: HiN – Alexander von Humboldt im Netz XI (20), 40–72, https://doi.org/10.18443/136.

Nickelsen, Kärin (2006): Draughtsmen, Botanists and Nature: The Construction of Eighteenth-Century Botanical Illustrations. Dordrecht: Springer (Archimedes, 15), https://doi.org/10.1007/978-1-4020-4820-3.

Päßler, Ulrich (2024): Reise als Werk. Alexander von Humboldts Beobachtungen, Aufzeichnungen und Entwürfe zur Geographie der Pflanzen (1799–1804). In: Ottmar Ette, Barbara Gödel und Tobias Kraft (Hrsg.): Alexander von Humboldt. Die ganze Welt, der ganze Mensch. Baden-Baden: Georg Olms, 2024 (POINTE – Potsdamer inter- und transkulturelle Texte, 23), 79–108.

Päßler, Ulrich (2024a): Humboldt’s science on the move – plant geographical observations, notes and encounters during his American voyage. In: HiN – Alexander von Humboldt im Netz. 25 (49), 55–78, https://doi.org/10.18443/379.

Podach, Erich Friedrich (1959): Alexander von Humboldt in Paris. Urkunden und Begebnisse. In: Joachim H. Schultze (Hrsg.): Alexander von Humboldt. Studien zu seiner universellen Geisteshaltung. Berlin: Walter de Gruyter, 196–214.

Werner, Petra (2013): Naturwahrheit und ästhetische Umsetzung. Alexander von Humboldt im Briefwechsel mit bildenden Künstlern. Berlin: Akademie Verlag (Beiträge zur Alexander-von-Humboldt-Forschung, 38).

Wittstein, Georg Christian: Etymologisch-botanisches Handwörterbuch. Enthaltend: die genaue Ableitung und Erklärung der Namen sämmtlicher botanischen Gattungen, Untergattungen und ihrer Synonyme. Mit zahlreichen biographischen und literarischen Notizen versehen. 2. Ausgabe. Erlangen, Palm und Enke, 1856, https://doi.org/10.5962/bhl.title.60444.

1 Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz (SBB-PK), Nachlass Alexander von Humboldt (Tagebücher), VII bb/c; hier und im Folgenden ART VII bb/c.

2 Moreno Yánez/Borchart de Moreno 2010, 59.

3 Vgl. Humboldt 2003, II, 98 und 343, Anm. 147: La Condamine 1745, 23–25.

4 Im Tagebuch von Carlos de Montúfar nimmt sich die Brücke nicht so gefährlich aus: „esta [puente] […] se muebe mucho al pasar, pero es de mu|cha seguridad, las bestias pasan nadando p.r el Rio“. (Andress/Navia 2012, 31) „Diese Brücke […) bewegt sich viel beim Überqueren, aber sie ist sehr sicher, die Tiere schwimmen durch den Fluss.“ [übersetzt mit DeepL].

5 Laut Kosmos führt die Seilbrücke nicht über den „Río Chambo“, sondern über den „Río Puela“ (Humboldt 1845–1862, IV, 462). Tatsächlich überqueren die Reisenden auf dem ersten Wegstück von Penipe zum Vulkan Tungurahua eine zweite Seilbrücke, die über den Río Puela führt: „Nous poursuivîmes depuis Penipe la vallée du [Río] Chambo au nord, nous passâmes à gué le Río Bascaguan et après la ferme de Gansec sur un pont de cordes (de 34 vares de long, mais mieux construit que celui de Penipe) le Río Puela, […].“ (ART VII bb/c, Bl. 20r; zit. nach Humboldt 1986–1990, I, 214.) Möglicherweise haben sich in den 56 Jahren, die zwischen dem Reiseerlebnis und der Veröffentlichung des vierten Bandes des Kosmos liegen, die beiden Seilbrücken bei Penipe zu einer einzigen verwoben.

6 Bis 1972: Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Vorgängerin: Preußische Akademie der Wissenschaften, ab 1992: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften.

7 Zweite, durchgesehene und verbesserte Auflage: Humboldt 2003, I, 212; Humboldt 2003, II, 98.

8 Vgl. hierzu die ersten Blätter der Titelei in dem Exemplar der SLUB Dresden: http://digital.slub-dresden.de/id366802542.

9 Vgl. zu dieser „multiperspektivische[n] Bild-/Text-Strategie […], Wissen neu zu ordnen“ Kraft 2014, besonders Kapitel 5.

10 The Penny Magazine, Monthly Supplement, April 30 to May 31, 1832, 84. Diesen Hinweis verdanke ich Tobias Kraft.

11 Für die Mitteilung dieser Notiz und für die Erlaubnis zur Edition in dieser Zeitschrift danke ich dem Kurator des Museums Knoblauchhaus, Jan Mende, der auch die Digitalisate zur Verfügung stellte.

12 Ingo Schwarz verdanke ich die Prüfung der Transkription, die Bearbeitung der Übersetzung sowie Hinweise zur Kommentierung.

13 Vgl. Vues des Cordillères (Humboldt 1810–1813), Tafel XXXIII, zwischen den Seiten 230 und 231. Der Ort Penipe liegt nordöstlich von Riobamba.

14 Pariser Fuß, ca. 14,60m (1 pied = 32,48 cm).

15 Ca. 45,5 m. In den Vues des Cordillères ist von 120 Fuß die Rede (vgl. Humboldt 1810–1813, 231).

16 Dies würde, ausgehend von 140 Pariser Fuß, einer Körpergröße von 1,60m entsprechen.

17 Pariser Zoll, ca. 8–11 cm (1 pouce = 2,7 cm).

18 Schinus ist der Pfefferbaum.

19 Nicht überliefert.

20 Unbekannt.

21 Pierre Jean François Turpin (1775–1840).

22 Vgl. auch Humboldts Reisetagebücher: ART VII bb/c, Bl. 18r–v.

23 Carlos de Montúfar vermutet in seinem Tagebuch, dass die Seile aus „bejuco“, einer Art Liane, bestehen, die mit „Stöcken“ geflochten sind: „esta [puente] se compone de una espesie de bejuco tejida con palos y puesta de una banda áotra“. Vgl. zu „Bejuco“, „Behuco“, „Guaco ou Vejuco del Guaco“: Humboldt/Bonpland 1808–1813 (Plantes équinoxiales), II, 86 (Mikania). Vgl. auch ART II/VI, Bl. 120r (Voyage à Caripe). Vgl. zu Seilbrücken aus diesem Material auch Moreno Yánez/Borchart de Moreno 2010, 59. Für die Bereitstellung einer Übersetzung ins Deutsche (mittels DeepL Pro) danke ich Tobias Kraft.

24 Das von Humboldt im Tagebuch verwendete „mollis“ ist nicht korrekt, da sich das Artepitheton von dem peruanischen Vernakularnamen für den Baum herleitet: „mulli“ (Wittstein 1856, 588), in einer der Erstbeschreibungen „Molle“ (Linné 1753, I, 389).

25 In der von Johann Georg Krünitz begründeten Oekonomische[n] Encyklopädie ist unter dem Lemma „Schinus“ auf das Lemma „Molle-Baum“ verwiesen, wo es dann heißt: „Dieser Baum ist ursprünglich in Peru zu Hause, und kommt auch in Spanien und Italien in freyer Luft fort.“ (Krünitz 1773–1858, Bd. 93, 41).

26 Vgl. die deutsche Übersetzung (Ansichten der Kordilleren) in Humboldt 2004, 282: „Die Seile von drei oder vier Zoll im Durchmesser sind aus dem faserigen Teil der Agave americana-Wurzel gefertigt. […] Die dicken Pita-Seile sind quer mit zylindrischen kleinen Bambusstücken belegt.“ (In der deutschen Fassung Humboldt 1810 nicht enthalten; vgl. auch Fiedler/Leitner 2000, 146.) Zahlreiche historische Quellen zur Konstruktionsart solcher Seilbrücken finden sich in Moreno Yánez/Borchart de Moreno 2010, 58–62.

27 Wenn 1 span. vara (Elle) 0,835905 Meter entspricht, so entsprechen „49 vares“ etwa 41 Meter. Beträgt 1 Pariser pied (Fuß) 32,48 cm, so entsprechen 130 pieds etwa 42 Meter.

28 Vgl. die deutsche Übersetzung (Ansichten der Kordilleren) in Humboldt 2004, 282: „Mittels einer Seilbrücke, von außerordentlicher Länge und für Reisende mit Lastmaultieren begehbar, ist es vor einigen Jahren auch gelungen, eine ständige Verbindung zwischen den Städten Quito und Lima herzustellen, nachdem man eine Million Franc verschwendet hatte, um bei Santa eine Steinbrücke über einen Fluß zu bauen, der von der Kordillere der Anden herabstürzt.“ – Eine andere Perspektive auf die Kunstfertigkeit der Indigenen zeigen die von Moreno Yánez und Borchart de Moreno zitierten historischen Quellen zur Seilbrücke von Penipe, wonach die Brücke beständig ausgebessert werden musste, ohne dass die Indigenen von der investierten, gefährlichen Arbeit ökonomische Vorteile gehabt hätten. Der von Franziskanermönchen daher angeregte Bau einer Holzbrücke auf Kosten der Nutznießer wurde zwar strategisch geplant und ein Finanzierungsplan entworfen, aber nie realisiert (Moreno Yánez/Borchart de Moreno 2010, 60, vgl. auch 62).

29 Der auf dieser Grundlage entstandene Stich war Teil der ersten Lieferung vom Januar 1810 (Fiedler/Leitner 2000, 141).

30 Vgl. auch die von diesen an Humboldt gesandte Rechnung vom 29. Mai 1812 über 1299 Francs; UB Leipzig, Slg. Kestner, II A IV, 860, Nr. 40 (zit. nach Werner 2013, 46 und 323, Anm. 229), die sich aber auch auf deren Mitarbeit an den Plantes équinoxiales beziehen könnte (Humboldt/Bonpland 1808–1813).

31 Vgl. Humboldt 1807, 25–28, die Liste mit der Bezeichnung und Beschreibung von 17 unterschiedlichen Wuchsformen, „deren Studium dem Landschaftsmaler besonders wichtig sein muss“, darunter die „Aloe-Form“ (4) und die „Cactusform“ (12). Vgl. in der zwei Jahre zuvor erschienenen französischen Ausgabe die knappe Liste von 15 Gruppen mit ähnlichen Wuchsformen, „dont la physiognomie offre une étude importante au peintre paysagiste“ (Humboldt/Bonpland 1805, 31).

32 Vgl. hierzu auch die im oben zitierten Brief an Cotta vom 23. Dezember 1805 erwähnte „Liste über den Zustand der Kupfer“. In einer öffentlichen Ankündigung des Plans für das Amerikanische Reisewerk aus dem Jahr 1807 avisierten die Verleger Cotta und Schoell für den „pittoresken [Atlas]“ „42 Platten“ bzw. „Kupferstiche“, die „ohne Ausnahme […] vor Mitte dieses Jahres fertig [werden]“; unter den erwähnten Gegenständen ist die Seilbrücke bei Penipe nicht aufgeführt und auch Marchais unter den beteiligten Künstlern nicht genannt (Cotta/Schoell 1807, 229–230).

33 An dem etwa zur selben Zeit entstandenen, zweibändigen Tafelwerk Plantes équinoxiales war Turpin neben Pierre Antoine Poiteau als Hauptzeichner beteiligt (Humboldt/Bonpland 1808–1813, I, V). Gemäß Petra Werner „hatte sich [Turpin] auf botanische Darstellungen spezialisiert“ (Werner 2013, 46). Werner führt im Quellen- und Literaturverzeichnis zu ihrem Werk (über die Zusammenarbeit zwischen Alexander von Humboldt und bildenden Künstlern) für Turpin mehrere Werke auf, die jedoch erst aus den Jahren 1827 bis 1837 stammen (Werner 2013, 525 f.); teure Tafelwerke, die Turpin an Humboldt geschickt hatte (ebd., 46), was nicht für Streitigkeiten spricht.

34 Vgl. hierzu die Liste unterschiedlicher Titelblätter der Vues des Cordilleres (Fiedler/Leitner 2000, 135–136). Vgl. hierzu generell auch Humboldt 2003, I, 19 und 25, Anm. 68.

35 Vgl. zum Umfang der bisher nachgewiesenen Korrespondenz Humboldts mit Turpin: Werner 2013, 434, aber auch 87.

36 Vgl. Werner 2013, 37. Vgl. auch Nickelsen 2006.

37 Vgl. Lack 2004, 494 und Werner 2013, 44–46 unter Bezug auf Walter Lack.

38 Vgl. z. B. Werner 2013, 35: „Die erste Ausstellung von Kupferstichen nach Skizzen Humboldts“ im Rahmen der „Akademie-Ausstellung 1806 in Berlin“ (Werner bezieht sich auf eine Quellenedition der Kataloge dieser Ausstellungen von Helmut Börsch-Supan aus dem Jahr 1971).

39 Stadtmuseum Berlin, Archiv Knoblauchhaus, NLPK 483b.

40 Ich danke Jan Mende für die schriftliche Mitteilung der in diesem Absatz enthaltenen Informationen.

41 Vgl. Humboldt/Kohlrausch 2019.