Hans-Heinz Emons und Hans-Henning Walter

Mit einer Vorbemerkung von Ingo Schwarz

Neue Bergbautechnik, 14. Jg., Heft 9, September 1984, S. 349–354.

In seinem im Januar und Februar 1792 erschienenen Aufsatz „Versuch über einige physikalische und chemische Grundsätze der Salzwerkskunde“ fasste Alexander von Humboldt das aktuelle Wissen über die Gewinnung des Siedesalzes vor dem Hintergrund der neuesten technischen Erfahrungen und der bahnbrechenden Entdeckungen etwa zur Rolle des Sauerstoffs bei Verbrennungsvorgängen durch Antoine Laurent de Lavoisier in Frankreich und Carl Wilhelm Scheele in Deutschland zusammen. Ein gründliches Studium der zahlreichen einschlägigen Literatur verschaffte Humboldt das theoretische Rüstzeug, um Salinen beispielsweise in Schönebeck an der Elbe, in Gerabronn und Schwäbisch Hall fachgerecht zu begutachten. Der hier neu veröffentlichte Aufsatz von zwei Kennern der Materie analysiert die Arbeit des jungen Bergassessors Alexander von Humboldt im Jahr 1792 auf dem Gebiet der Salinenkunde. Zuerst im September 1984 in einer bergbaukundlichen Fachzeitschrift erschienen, bietet der Text von Hans-Heinz Emons und Hans-Henning Walter Einsichten in Humboldts frühe Studien und Aktivitäten, die seine späteren Forschungen beeinflussten und auch in den berühmten Forschungsreisen ihren Niederschlag fanden. Moderne Alexander-von-Humboldt-Forschung ist – das zeigt der hier neu veröffentlichte Aufsatz – nicht ohne spezielle Studien über durch Humboldt bevorzugte Wissensgebiete wie Astronomie, Botanik, Chemie, Geologie, Mathematik und Physik, aber auch Kartographie, Klimatologie, Physiologie etc. denkbar.

Hans-Heinz Emons (geb. 1930) studierte von 1949 bis 1954 Chemie an der Technischen Hochschule Dresden. Nach Promotion und Habilitation wurde er Direktor des Instituts für Chemie und Technologie der Mineralsalze an der Technischen Hochschule „Carl Schorlemmer“ Leuna-Merseburg. Von 1968 bis 1975 war Emons Rektor dieser Hochschule. Schließlich wirkte er als Professor und Leiter des Wissenschaftsbereichs Anorganische Chemie an der Bergakademie Freiberg in Sachsen, deren Rektor er von 1982 bis 1988 war. Hans-Heinz Emons war seit 1973 Ordentliches Mitglied und seit 1988 Vizepräsident der Akademie der Wissenschaften der DDR. Er ist u. a. korrespondierendes Mitglied der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig und Auswärtiges Mitglied der Norwegischen Wissenschaftsakademie.

In der DDR-Regierung unter Hans Modrow vom November 1989 bis März 1990 war Emons Minister für Bildung und Jugend.

Zu seinen wesentlichen Forschungsgebieten zählen die Struktur und die Eigenschaften geschmolzener Salze und deren technische Anwendung. Neben zahlreichen Büchern veröffentlichte er rund 280 Aufsätze in Zeitschriften.

Hans-Henning Walter (geb. 1949) studierte Chemie an der Bergakademie Freiberg. Kurz nach dem Erscheinen des hier neu veröffentlichten Aufsatzes wurde er mit einer Arbeit zur Geschichte der Siedesalzgewinnung zum Dr. sc. phil. promoviert (vgl. Literaturverzeichnis [4]). Walter war Assistent im Wissenschaftsbereich Anorganisch-technische Chemie der Bergakademie Freiberg. Nach einem postgradualen Studium der Bibliothekswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin wirkte er von 1988 bis 1992 als Direktor der Freiberger Universitätsbibliothek. Seitdem ist Walter als Chemiehistoriker, Organisator von chemiehistorischen Tagungen und als Verleger tätig.

Unter Hans-Henning Walters zahlreichen Veröffentlichungen zur Geschichte des Salinenwesens finden sich mehrere Bücher, die er gemeinsam mit Hans-Heinz Emons verfasste:

Der hier neu publizierte Aufsatz aus dem Jahr 1984 wurde durchgesehen und – selbstverständlich mit Ausnahme der Zitate – behutsam an die neue Rechtschreibung angepasst. Im Literaturverzeichnis finden sich als Ergänzungen die Adressen von inzwischen im Internet verfügbaren Texten.

Die Neuveröffentlichung erfolgt mit freundlicher Genehmigung der Verfasser.

Für die großzügige Bereitstellung der Abbildungen 3 und 6 und die Erlaubnis, sie nochmals zu publizieren, ist den Stadtarchiven Schönebeck an der Elbe und Schwäbisch Hall zu danken.

Berlin, Februar 2025

Ingo Schwarz

Hans-Heinz Emons und Hans-Henning Walter

Carl Johann Bernhard Karsten (1782–1853), Leiter des preußischen Hütten- und Salinenwesens und Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, schrieb 1846 im ersten Band seiner „Salinenkunde“:

„Die wichtige Abhandlung von A. von Humboldt brach zuerst die tiefe Finsterniß, in welcher sich die wissenschaftliche Behandlung des Salinenwesens bis dahin befunden hatte. Der geistreiche Verfasser zeigte bei der Bearbeitung dieses rein technischen Gegenstandes die nothwendigen Beziehungen desselben zu den Grundlehren der Physik und Chemie, von denen man vor ihm kaum nur Begriff gehabt hatte. Wäre man einem so glänzend vorleuchtenden Beispiel gefolgt, so würden die Fortschritte in der Salinenkunde größer geworden sein, als es der Fall gewesen ist.“ ([1], S. 32)

Der Metallurge und Salinist Karsten bezog sich damit auf eine Arbeit Humboldts, die in der Zeit seines Freiberger Studiums entstand und die im Januar 1792 im „Bergmännischen Journal“ erschien [2]. Somit gehörte die Beschäftigung mit der Salinistik zu den ersten selbstständigen wissenschaftlichen Leistungen des jungen Alexander von Humboldt (Bild 1). Auf diese bisher weniger beachtete Tätigkeit des Universalgelehrten wollen wir im Folgenden näher eingehen.

Bild 1: Alexander von Humboldt im Alter von 27 Jahren. Stich von Alfred Krausse.

Die Produktion des seit Jahrtausenden für das Leben der Menschheit unentbehrlichen Kochsalzes [3] war im 18. Jahrhundert in vielen deutschen Territorialstaaten zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden. Im Zeitraum von 1700 bis 1800 wurden fast 20 Salinen neu gegründet, nur sieben mussten die Produktion einstellen. Um das Geburtsjahr Alexander von Humboldts existierten somit in Deutschland etwa 60 Salinen, die sich auf fast 40 Territorialstaaten verteilten [4]. Die Salzproduktion war besonders in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts beträchtlich angestiegen und erreichte um 1800 fast 150 000 t Siedesalz/Jahr. Zu den größten deutschen Salinen gehörten Schönebeck und Halle im Königreich Preußen, Dürrenberg im Kurfürstentum Sachsen, Frankenhausen in der Grafschaft Schwarzburg-Rudolstadt und Allendorf in der Landgrafschaft Hessen-Kassel. Unabhängig von den Besitzverhältnissen der Salinen erzielten die Landesherren aus der Salzproduktion beachtliche Gewinne, da in den meisten Territorialstaaten der Salzhandel ein Staatsmonopol war und auch Privatsalinen ihr gesamtes Salz an staatliche Stellen verkaufen mussten.

Den Rohstoff für die Salzproduktion bildeten natürlich vorkommende Solen, die aus mehr oder weniger tiefen Brunnenschächten mit Hilfe von Wasser- oder Windkraft gefördert wurden. Der geologische Ursprung dieser Mineralwässer lässt sich letzten Endes auf die aus der Eindunstung von Meerwasser entstandenen Salzlagerstätten zurückführen, so dass natürliche Solen neben Na+ und Cl− als Hauptbestandteilen noch K+, Mg2+, Ca2+ und SO42− enthalten können. Daneben sind in den Solen freies CO2, Hydrogencarbonate, | S. 350 | Schwermetallionen und organische Substanzen in geringerer Konzentration anzutreffen [5].

Die Funktion des Salzsiedeprozesses besteht folglich einerseits in der Entfernung des Lösungsmittels Wasser aus der Sole und andererseits im Abtrennen der Nebenbestandteile, um ein möglichst reines Kochsalz (NaCl) zu erzeugen.

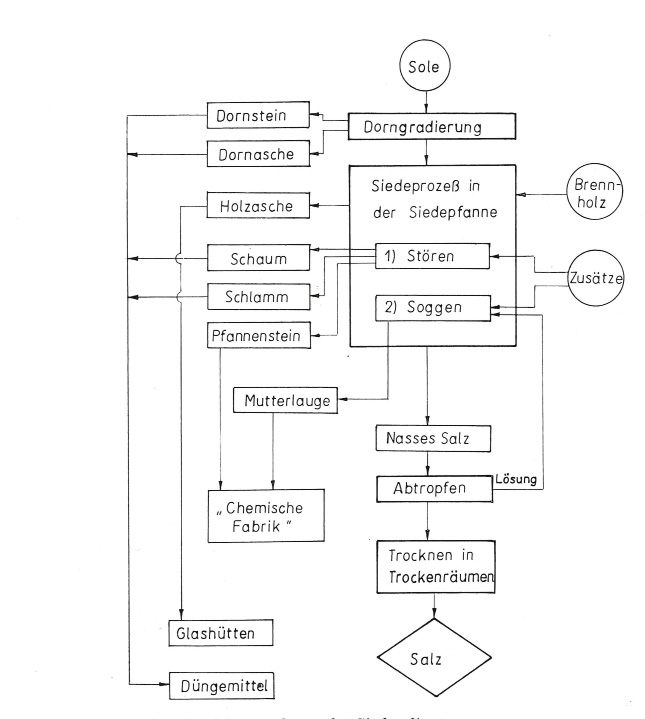

Die Siedesalztechnologie hatte sich bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts zu einem effektiven Stofftrennprozess entwickelt, wobei die einzelnen Verfahrensstufen aus jahrhundertelangen Erfahrungen resultierten. Das Salzsieden war also ein empirischer Prozess ohne spürbare Mitwirkung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Bild 2 zeigt das typische Verfahrensschema der Siedesalinen im späten 18. Jahrhundert.

Bild 2: Verfahrensschema der Siedesalinen im späten 18. Jahrhundert.

Den meisten deutschen Salinen stand nur eine Sole mit einem Rohsalzgehalt weit unter 10 % zur Verfügung (Tabelle 1), so dass vor dem Sieden eine Anreicherung in Dorngradierwerken auf meist 15 bis 20 % Salzgehalt erfolgte.

Tabelle 1. Rohsalzgehalt der Solen einiger deutscher Salinen

|

Saline |

Rohsalzgehalt der Sole (in %) |

Salzproduktion mit dieser Sole |

|

(Sättigungskonzentration des NaCl bei 20°C) |

26,4 |

|

|

Halle (Saale) |

18 bis 22 |

vor 1500 bis 1925 |

|

Staßfurt |

17 |

vor 1500 bis 1857 |

|

Frankenhausen |

10 |

vor 1500 bis 1857 |

|

Werl |

8 |

vor 1500 bis 1834 |

|

Salzungen |

7 |

vor 1500 bis 1842 |

|

Allendorf |

5 |

vor 1500 bis 1867 |

|

Artern (Unstrut) |

2 bis 3 |

vor 1500 bis 1837 |

|

Wimpfen |

1,2 |

1763 bis 1818 |

|

Salzhausen |

1,1 |

vor 1500 bis 1860 |

|

Schmalkalden |

0,9 |

1701 bis 1834 |

Dabei wurden gleichzeitig ein Teil des gelösten Calciumsulfates und die Schwermetalle entfernt. Die angereicherte Sole gelangte in die Siedepfanne, in der bei starkem Feuer in der Störphase das Wasser bis zur Sättigung an NaCl verdampft und in der anschließenden Soggephase bei Temperaturen unterhalb des Siedepunktes das Natriumchlorid durch Verdampfungskristallisation erhalten wurde. In der Störphase wurden noch enthaltene Verunreinigungen als Schaum und Schlamm entfernt, bzw. sie setzten sich als Pfannenstein am Boden der Siedepfanne ab. In der Soggephase entnahmen die Sieder mit durchlöcherten Schaufeln regelmäßig das auskristallisierte Salz und ließen danach über der Pfanne die Mutterlösung abtropfen. Das Salz mit einem Feuchtigkeitsgehalt von etwa 10 % wurde anschließend in Trockenräumen unter Nutzung der Abwärme der Siedepfannen bis auf etwa 4 % Feuchte getrocknet. Fast alle deutschen Salinen verwendeten um 1800 nach wie vor Holz als Brennstoff.

Bemerkenswert ist die möglichst vollständige Nutzung der beim Sieden entstehenden Abfälle. Die nach etwa 10 bis 20 Jahren erforderliche Auswechselung der Schwarzdornfüllung in den Gradierwerken lieferte den vor allem aus Gips (CaSO4 ⋅ 2 H2O) bestehenden Dornstein, das Verbrennen der Zweige die Dornasche. Beide Produkte dienten – ebenso wie der Schaum und der Schlamm aus den Pfannen – als Düngemittel. Die Holzasche – reich an Kaliumcarbonat – wurde an Glashütten geliefert. Um 1800 entwickelte sich in einer Reihe deutscher Salinen eine Produktion anorganischer Salze auf der Basis der Mg2+- und K+-haltigen Mutterlösungen und des Ca2+- und SO42−-haltigen Pfannensteins. Diese „chemischen Fabriken“ – meist nur einfache Anlagen in einem kleinen Nebengebäude – können als eine der Wurzeln der chemischen Industrie in Deutschland angesehen werden [4].

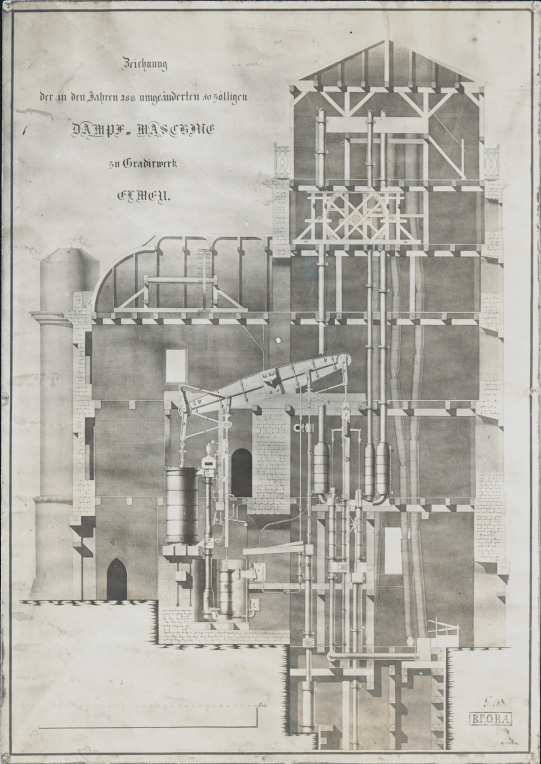

Nach mehreren Jahren Privatunterricht studierte Humboldt seit 1787 in Frankfurt/Oder, Berlin, Göttingen und Hamburg vor allem Staatswissenschaften, Mathematik, Technologie, Mineralogie und Botanik. Die Reise von Berlin nach Göttingen im April 1789 nutzte er, um seine technologischen und naturwissenschaftlichen Kenntnisse zu erweitern. So ist bekannt, dass er die königlich-preußische Saline in Schönebeck an der Elbe besuchte. Diese Saline, 1705 bereits als Staatsbetrieb gegründet und in den ersten Jahrzehnten ihrer Existenz wenig erfolgreich, hatte sich nach dem Siebenjährigen Krieg (1756 bis 1763) durch das Wirken des Salinisten und späteren preußischen Staatsministers Jacob Sigismund Waitz von Eschen (1698–1776) zu einer der modernsten und leistungsfähigsten Salinen Mitteleuropas entwickelt (Bild 3). Um 1790 produzierte das Salzwerk jährlich mehr als 20 000 t Siedesalz [6].

Bild 3: Zeichnung der 1793 in der Saline Schönebeck aufgestellten Dampfmaschine, die zur Soleförderung diente. Stadtarchiv Schönebeck, Bildersammlung, Sign. F_01.39.061.

In Göttingen hörte Humboldt unter anderem die Vorlesungen des bekannten Technologen Johann Beckmann (1739–1811), Verfasser umfangreicher Enzyklopädien und Lehrbücher [7]. 1790 unternahm Humboldt gemeinsam mit Georg Forster (1754–1794) eine ausgedehnte Reise, um seine Kenntnisse durch weitere praktische Erfahrungen zu ergänzen. So weilte er in englischen Bergwerken und französischen Salinen und besichtigte eine Salzsiederei in Antwerpen (18. April 1790). Vom 14. Juni 1791 bis zum 26. Februar 1792 war Humboldt Student an der Bergakademie Freiberg [8]. Am 6. März 1792 wurde er als Bergassessor beim Preußischen Berg- und Hüttendepartment angestellt. Seine erste selbstständige Aufgabe war die Untersuchung des Berg- und Hüttenwesens in den fränkischen Fürstentümern Ansbach und Bayreuth, die Anfang 1792 durch Erbgang an den König von Preußen gefallen wa- | S. 351 | ren. Diese Aufgabe – unter anderem die Begutachtung der ehemals fürstlich-ansbachischen Saline Gerabronn – unterzog sich Humboldt mit solcher Tatkraft und Exaktheit, dass er bereits am 6. September 1792 in das hohe Amt eines Oberbergmeisters berufen wurde [8]. In dieser Funktion war Humboldt bis 1796 tätig, als es ihm eine Erbschaft erlaubte, aus dem preußischen Staatsdienst auszuscheiden und seine einzigartige Forscherlaufbahn zu beginnen.

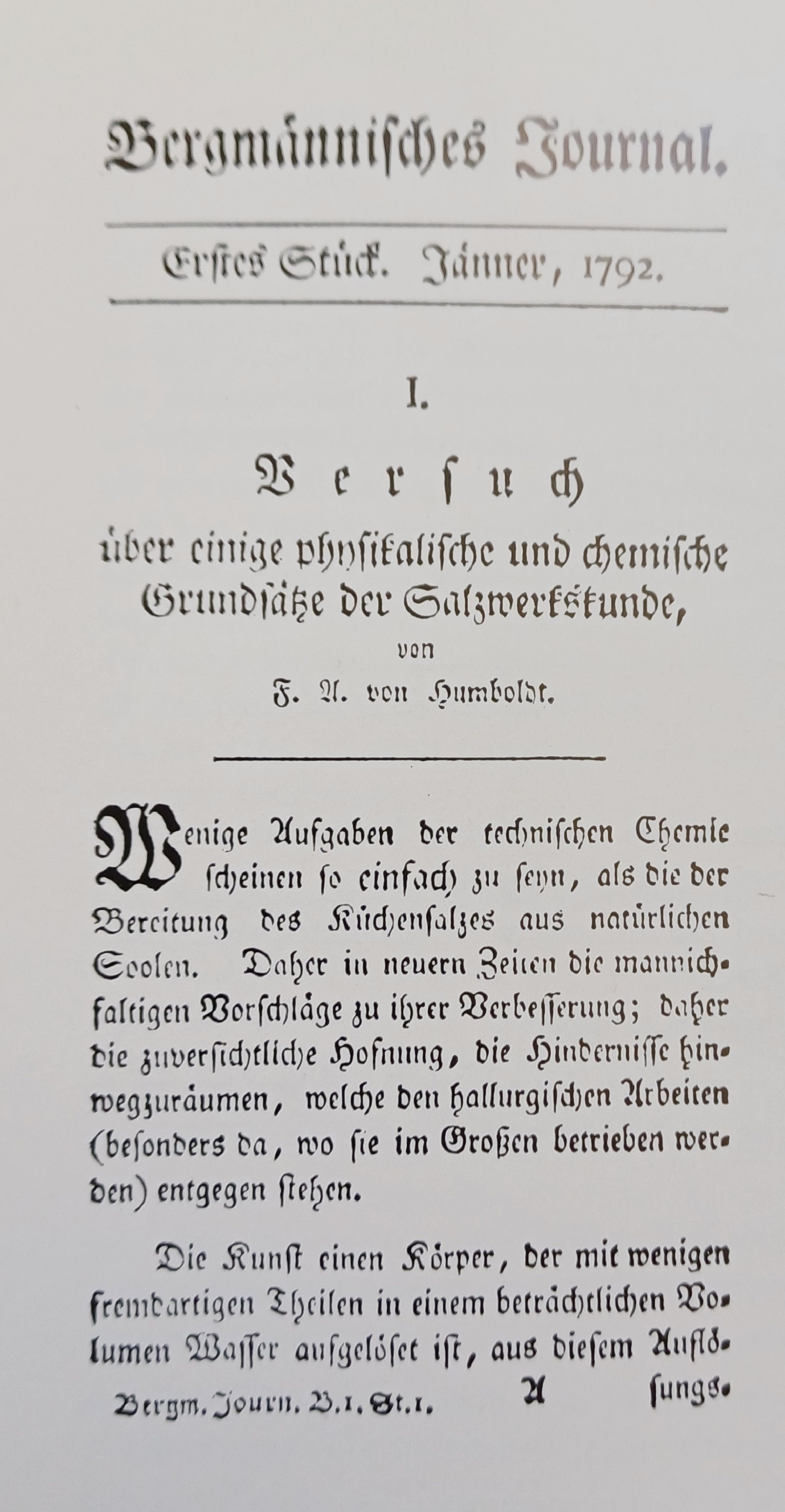

Bild 4: Erste Seites des Humboldt’schen Aufsatzes zur Salzwerkskunde [2], https://www.deutschestextarchiv.de/book/show/humboldt_salzwerkskunde_1792.

Als Alexander von Humboldt seine „Grundsätze der Salzwerkskunde“ (Bild 4) verfasste, existierten bereits umfangreiche, vielbändige Schriften mehrerer bekannter Salinisten, in denen die Probleme der Siedesalzgewinnung bis in kleinste Einzelheiten abgehandelt waren. Humboldt gelang es in der genannten Arbeit [2], seine theoretischen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen – er kannte als 23Jähriger bereits zahlreiche Salinen in Mitteleuropa – in schöpferischer Weise zu nutzen und die wichtigsten Grundlagen der Salinistik herauszustellen. Insbesondere versuchte er, die Salzgewinnung einerseits mit dem modernen Stand der Physik und der Chemie zu verbinden und andererseits auch ökonomische Fragen zu berücksichtigen. Es sollen im Folgenden einige ausgewählte Beispiele diskutiert werden, wobei als Reihenfolge die Technologie der Siedesalzgewinnung (siehe Bild 2) gewählt wird.

Humboldt schreibt, dass die natürlichen Solen keine reinen Kochsalzlösungen sind, sondern dass stets mit „Beymischungen, welche den hallurgischen Prozeß allerdings erschweren“ ([2], S. 4), zu rechnen ist. Kaum ein Salinist beschäftigte sich im späten 18. Jahrhundert mit der Zusammensetzung der Sole, und auch nur wenige Solen waren bis dahin chemisch analysiert. Humboldt nennt als die wesentlichen Nebenbestandteile Calcium („Kalkerde“), Magnesium („Bittererde“) und Sulfat („Schwefelsäure“) sowie Eisen und Kohlendioxid („fixe Luft“), gibt jedoch auch Aluminium („Alaunerde“) und Nitrat („Salpeter“) an, die nur selten und auch nur in sehr geringen Konzentrationen auftreten können. Als Bestandteile mancher Solen berücksichtigt er organische Substanzen, beispielsweise Bitumen [9], von denen man bis dahin kaum etwas wusste.

Aus dem Stand der Wissenschaft leitet Humboldt ab, dass die theoretischen Vorstellungen zur Verdunstung des Wassers aus Salzlösungen noch nicht so weit entwickelt sind, dass sie ohne weiteres in jeder Saline angewendet werden können, wie es zu damaliger Zeit recht oft geschah. Er schreibt:

„Denn wie viele in Lokal- oder andern Nebenverhältnissen gegründete Hindernisse lassen nicht oft den schönsten Entwurf scheitern! Aber eine ächte, aus Erfahrungen abstrahirte Theorie ist wichtig genug für die Künste, wenn sie zu neuen Erfindungen leitet, die Ursachen eines mislungenen Processes kennen lehrt, vor solchen Versuchen warnt, deren unglücklicher Erfolg vorherzusehen ist, und andere anrathet, welche nach genauer Prüfung Vortheil versprechen.“ ([2], S. 23)

Bei der Anlage von Gradierwerken weist Humboldt auf wichtige Grundsätze hin, die sich im 19. Jahrhundert in jedem Lehrbuch der Salinenkunde finden, die jedoch 1790 noch längst nicht zum allgemeinen Wissen der Salinenbeamten gehörten:

| S. 352 |

In der eingehenden Beschreibung der „Geschwindstellung“ ([2], S. 36–37), einer damals eben erst erfundenen Methode zur automatischen Regulierung des Soletröpfelns nach Richtung und Stärke des Windes, wird deutlich, dass Humboldt viele deutsche Salinen aus eigener Anschauung recht genau kannte.

Neben Möglichkeiten zur Verbesserung des herkömmlichen Siedens in offenen Pfannen stellt Humboldt Betrachtungen darüber an, ob diese Technologie, die „die Waldungen um sich her so verwüstet“ ([2], S. 7), nicht durch Verfahren ersetzt werden kann, die ohne Brennstoff auskommen. Dabei greift er einen bereits von dem berühmten Salinisten des 16. Jahrhunderts, Johann Thölde (um 1565–um 1614) [10], geäußerten Gedanken wieder auf, das Salz aus seiner wässrigen Lösung auszufällen. Wenn es gelänge, einen Stoff aufzufinden, der diesen Vorgang bewirke, so „würde [er], wenn er im Großen anwendbar wäre (also nicht Weingeist) alles Gradiren und Sieden entbehrlich machen“ ([2], S. 18).

Humboldt lenkt weiterhin das Augenmerk auf die „Sonnengradierung“, die Eindunstung der Sole in offenen Bassins bis zum Kristallisieren des Salzes. Obwohl er darauf hinweist, dass diese Methode „in dem unfreundlichen Klima des nördlichen Deutschlands“ ([2], S. 24) nicht immer mit Erfolg angewendet werden könne, stellt er zur Diskussion, ob nicht bei Einsparung des Baues von Gradierwerken, der „Kosten der Kunsträder, Pumpen, der Lohn der Gradirwärter, Kunstmeister etc.“ ([2], S. 39) die Sonnengradierung mitunter von Vorteil sein könne, da sie außerdem ein vorzügliches scharfes Salz liefere (vgl. [2], S. 41). Praktische Versuche mit der Sonnensalzerzeugung auf der kursächsischen Saline Artern um 1800 ergaben jedoch, dass diese Methode unter unseren klimatischen Bedingungen nicht geeignet ist [6].

Humboldt stellt dar, dass das Salz, aus dem die Mutterlauge nicht genügend abtropfen konnte, gewisse Mengen Magnesiumchlorid („kochsalzgesäuerte Bittererde“) und manchmal Magnesiumsulfat („Bittersalz“) enthält. „Auch die schwächste Auflösung vom Kösener Salze z. B. fand ich getrübt, wenn ich sie mit Salpetergesäuerter Schwererde1 prüfte“ ([2], S. 4). Ein reineres Salz könne nach seinen Erfahrungen durch „Waschen des fertigen Salzes in heißer Soole, nach schottischer Art“ ([2], S. 5) erhalten werden.

Wie wir heute wissen, gelangen Magnesiumsalze dann in das fertige Kochsalz, wenn die anhaftende Mg2+-haltige Mutterlösung bis zur Trockne auf den NaCl-Kristallen eindunstet. Lässt man die Mutterlösung dagegen in ausreichendem Maße abrinnen oder entfernt sie mit reiner Sole, so ergibt das ein wesentlich reineres Kochsalz.

Humboldt beschäftigt sich ausführlich mit den Möglichkeiten, sowohl den alkalischen Bestandteil als auch die Säure des Kochsalzes zu isolieren und in großen Mengen der Wirtschaft zur Verfügung zu stellen. Humboldt bezieht sich damit auf die technische Herstellung von Soda (Natriumcarbonat) oder Natronlauge und auf die Gewinnung von Salzsäure und Chlor und zeichnet damit eine Entwicklung vor, die Jahrzehnte später tatsächlich in vielen deutschen Salinen und am Ende des 19. Jahrhunderts in der chemischen Großindustrie (Alkalichlorid-Elektrolyse) vor sich gehen sollte [4].

Solche großtechnischen Prozesse gab es zu jener Zeit jedoch noch nicht. Humboldt schrieb:

„Die Zersetzung des Küchensalzes zur Benutzung seines alkalischen Grundtheils könnte für viele Salinen von großer Wichtigkeit seyn, z. B. für Lüneburg, wo der Absatz des Produkts so schwierig ist. Aber die vielerley Methoden, welche bisher versucht worden sind, scheinen für eine Bereitung im Großen nicht zweckmäßig und einfach genug; denn der zersetzende Körper muß wohlfeil, oder die neue Verbindung, die er mit der Säure eingeht, wenigstens nutzbar seyn.“ ([2], S. 5–6)

Aus seinen praktischen Erfahrungen und aus der Kenntnis der Literatur diskutiert Humboldt die folgenden Methoden:

2 NaCl + K2CO3 ←→ 2KCl +Na2CO3 ↓.

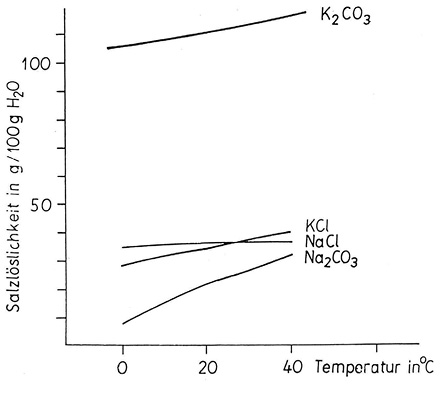

Die Pottasche sei jedoch zu „kostbar“, das entstehende „Sylvinische Salz“ (Kaliumchlorid) nur von geringem Wert und die Umsetzung nur „zur Winterszeit mit gutem Erfolg“ möglich (vgl. [2], S. 7; Bild 5);

PbO + 2 NaCl + H2O → PbCl2 ↓ + 2 NaOH.

Die praktischen Versuche Humboldts zeigten jedoch, dass dabei die Alkaliausbeute nur gering bleibt, es entsteht eine alkalisch reagierende Kochsalzlösung;

NaCl + HNO3 → HCl ↑ + NaNO3.

Das Natriumnitrat wird trocken erhitzt, wobei es sich in geringem Umfang entsprechend folgender Gleichung zersetzt:

2 NaNO3 → Na2O + N2 ↑ + 5/2 O2 ↑.

Mit Wasser erhält man verdünnte Natronlauge:

Na2O + H2O → 2 NaOH.

Humboldt erkennt jedoch, dass diese Methode „für den Fabrikanten zu kostbar und verwickelt“ sei ([2], S. 9).

Er resümiert, dass zur Alkaligewinnung noch keine effektive Methode existiert, obwohl „[f]ür die Handelsbalance von Deutschland […] die inländische Fabrikation des Mineralalkali überaus wünschenswerth [wäre]. Ob wir gleich über 75 gangbare Salinen in unserm Vaterlande zählen, so wird uns dasselbe doch in großer Menge aus den südlicheren Ländern zugeführt.“ ([2], S. 10). Kurz nach 1800 wurde in der chemi- | S. 353 | schen Fabrik der königlich-preußischen Saline Schönebeck die Sodaproduktion nach dem Leblanc-Verfahren aufgenommen; 1805 wurden bereits 90 t erzeugt [vgl. 11].

Bild 5: Aus den Löslichkeitskurven wird deutlich, dass eine Kristallisation von Soda nur bei niedrigen Temperaturen erfolgt.

Auch dem sauren Bestandteil des Kochsalzes wendet sich Humboldt zu und hebt besonders die erst kurz vorher in Frankreich eingeführte Verwendung des Chlors für die Baumwollbleiche hervor. Chlor erhielt man zu dieser Zeit durch Umsetzung von Kochsalz mit Schwefelsäure und Braunstein:

2 NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2 HCl,

2 HCl + Mn02 → Cl2 ↑ + MnCl2 +H2O,

2 NaCl + H2SO4 + MnO2 → Na2SO4 +MnCl2 + Cl2 ↑.

Das Chlor wurde zunächst gasförmig genutzt, später leitete man es in alkalische Lösungen ein und ließ die entstandenen „Bleichlaugen“ auf die Gewebe einwirken.

Humboldt widerlegt die verbreitete Ansicht, dass durch die chemische Bleiche die Haltbarkeit der Stoffe vermindert würde, und gibt zu bedenken,

„daß das Küchensalz in dem salzreichen Deutschland wohlfeiler als in Frankreich, auch der Braunstein in gewissen Gegenden überaus häufig ist, daß feuchte Sommer und andre Hindernisse des Bleichens die Fabrikation oft vermindern, daß der bertholletsche Prozeß2 zu jeder Jahrszeit, in 3–5 Tagen, an jedem Orte und mit Ersparung großer Bleichplätze für den Gartenbau ausgeführt werden kann – so ist der Wunsch wohl sehr natürlich, daß auch einige von unsern Salinen anfangen mögen, eine Erfindung zu benutzen, welche den Flor der Leinwand- und Baumwollenmanufakturen und durch sie den Wohlstand der arbeitsamsten und dürftigsten Volksklassen befördern kann“ ([2], S. 15).

Eine nennenswerte Erzeugung von Bleichmitteln setzte in den „chemischen Fabriken“ der deutschen Salinen erst in den 30er und 40er Jahren des 19. Jahrhunderts ein [4], so in der großen preußischen Staatssaline Neusalzwerk in Bad Oeynhausen (Westfalen) nach 1843 [12].

Betrachtet man die Einschätzungen Humboldts aus heutiger Sicht, so ist festzustellen, dass er einige Entwicklungen richtig vorausgesehen hat. Andererseits sollte er nicht mit all seinen Voraussagen recht behalten. So ging er z. B. davon aus, dass die Dorngradierung auf den deutschen Salinen der Vergangenheit angehören würde, sobald man Steinsalzlagerstätten auffände [2, S. 44]. Doch obwohl die deutsche Steinsalzförderung bereits in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts in Betrieb kam, wurden die Dorngradierwerke noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein in vielen Salinen betrieben.

Am 31. Juli 17923 untersuchte Humboldt im Auftrag des Berliner Berg- und Hüttendepartements die Betriebsverhältnisse der ehemals markgräflich-ansbachischen und nunmehr königlich-preußischen Saline Gerabronn. Diese Saline gehörte zu den kleinsten und am wenigsten produktiven Salzwerken in Deutschland. Ihre Existenz verdankte sie allein dem Bestreben der meisten Landesherren im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, im eigenen Territorium eine Salzproduktion aufzubauen.

An der Brettach, einem Nebenfluss der Jagst, war 1735 in einem engen Tal eine Solequelle entdeckt worden. Ihr salziger Geschmack veranlasste den Markgrafen Carl Wilhelm Friedrich (1712–1757) im Jahr 1755, ohne weitere Prüfung den Kammerjunker François de Roverera als Salinendirektor zu berufen und einen 17m tiefen Brunnenschacht, ein Gradierhaus und Siedehütten anlegen zu lassen [13]. 1767 wurde die Saline an eine „Gesellschaft“ verpachtet, der auch zwei – allerdings unfähige – Beamte der kurfürstlich-pfälzischen Saline Mosbach [14] angehörten. Die Salzproduktion blieb sehr niedrig – 1781 z. B. 14 t –, und die Gesellschaft erlitt hohe Verluste. Wesentliche natürliche Hindernisse für die Saline waren der mit 0,9 bis 1,1 % sehr geringe Rohsalzgehalt der Sole und die kaum wirksame Gradierung in dem engen Brettachtal. Auch die Berufung erfolgreicher und fähiger Salinisten durch den Markgrafen konnte die Situation nicht ändern. So waren u. a. seit 1769 der Kunstmeister Jacob Fuldner von der Saline der Freien Reichsstadt Wimpfen, 1782 der in ganz Deutschland bekannte Franz Ludwig von Cancrin (1738–1816) [15] und seit 1784 der berühmte Karl Christian Langsdorf (1757–1834), der nach 1798 als Professor der Mathematik und Maschinenkunde in Erlangen, Vilnius und Heidelberg wirkte, in Gerabronn tätig. Jahr für Jahr bewilligte der Markgraf Zehntausende von Gulden für den großzügigen Ausbau der technischen Anlagen der Saline, ohne dass eine nennenswerte Produktion in Gang gebracht werden konnte. Die Produktion überstieg in keinem Jahr die minimale Menge von 25 t.

In dieser Situation verfasste Humboldt sein Gutachten. Er stellte einen Rohsalzgehalt fest, der in den vorhergehenden Jahren immer mehr abgenommen hatte und meist bei 0,3 % lag [16]. Der Zufluss von Wildwasser sei außerordentlich stark. Die Gradierhäuser mit einer Gesamtlänge von etwa 400 m „sind größtenteils sehr schlecht konstruiert, da sie alt sind und man bei ihrer Ausbesserung mit großer Kostensparung zu Werke gehen mußte. Einige sind mit Schindeln gedeckt und leiden durch die Dächer selbst eine schädliche Beschattung. Überhaupt treten im Brettachtale wohl alle ungünstigen Umstände zusammen, welche einer Gradierung hinderlich sein können.“ Humboldt würdigt die außerordentlich großen Bemühungen des Salineninspektors Langsdorf, erkannte jedoch, dass sich „die natürlichen Verhältnisse dem Zwange widersetzen, den man ihnen bei Anlegung und Erweiterung der Saline im Brettachtale hat antun wollen.“ ([16], S. 183)

Nach eingehenden Berechnungen schlägt Humboldt vor:

Wenige Monate nach Humboldts Besuch in Gerabronn wurden der Salinenbetrieb eingestellt und die technischen Anlagen abgebrochen.

Im Gegensatz zu Gerabronn zählte die Saline der Freien Reichsstadt Schwäbisch Hall zu den ältesten Salinen in Deutschland [17] und nahm einen wichtigen Platz in der Salzproduktion der südwestdeutschen Territorien ein. In den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts lag ihre Produktion bei etwa 3500 t/a4. Humboldt sollte die Saline vor allem deshalb besuchen, um seine Kenntnisse über das Salinenwesen zu erweitern, um sie im Dienst des preußischen Staates, der zu dieser Zeit starke Bemühungen um den Ausbau der Salzproduktion unternahm [18], anzuwenden.

Humboldt hebt als Vorteile insbesondere hervor:

Als nachteilig erkennt er unter anderem:

| S. 354 |

Im Zusammenhang mit der Beschreibung der Salinen Gerabronn und Schwäbisch Hall stellt Humboldt Überlegungen zum „wahrscheinlichen Zusammenhang aller deutschen Salzquellen“ an ([16], S. 195–200) – Gedanken, die sich in der dargelegten Form wenig später allerdings als nicht zutreffend erweisen sollten.

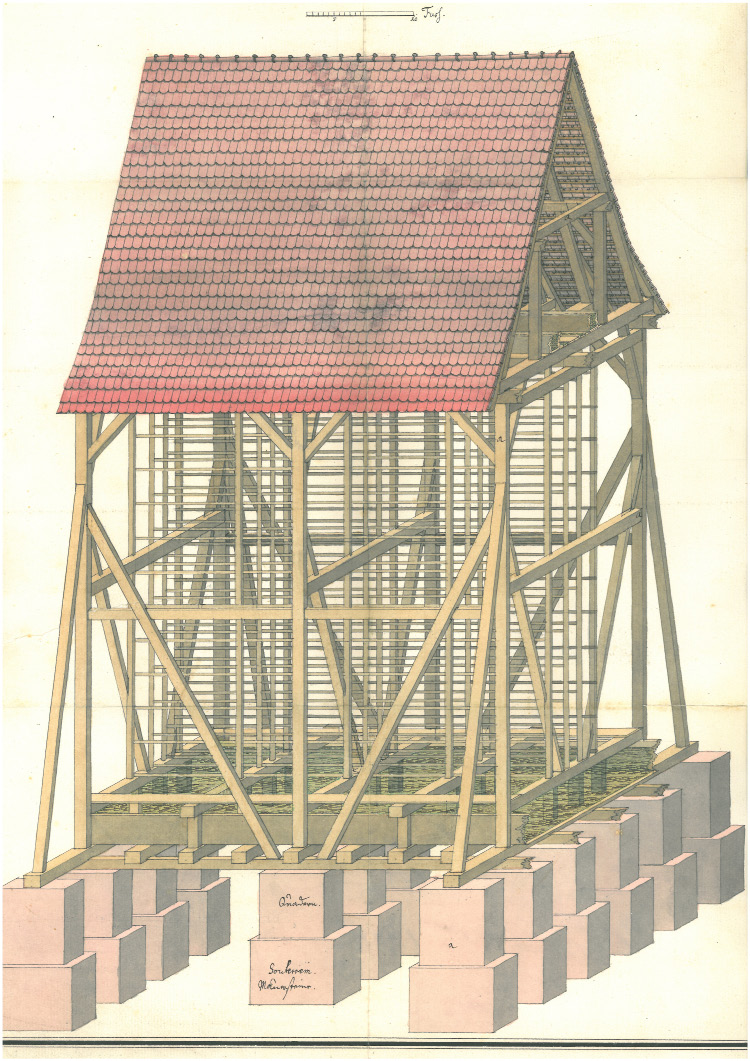

Bild 6: Ein Bund eines Gradierhauses ohne Dornbüschel. Aquarellierte Zeichnung von Bauinspektor Johann Leonhard Katzner um 1760. Stadtarchiv Schwäbisch Hall, Sign. HA_A_0385_Gradierwerk_1760.

Eine der ersten selbständigen Leistungen des jungen Alexander von Humboldt war die Beschäftigung mit den wissenschaftlichen und praktischen Grundlagen der Siedesalzproduktion. Humboldt, der von den deutschen Salinen unter anderem Schönebeck, Bruchsal, Allendorf, Nauheim, Kösen, Halle, Salzderhelden, Sülbeck, Pyrmont, Kreuznach, Wimpfen, Gerabronn und Schwäbisch Hall aus eigener Anschauung kannte, äußerte für seine Zeit bemerkenswerte Gedanken zur Verbesserung der Siedesalzgewinnung.

[1] Karsten, C[arl] J[ohann] B[ernhard]: Lehrbuch der Salinenkunde. Erster Theil. Berlin: Verlag von G. Reimer 1846, https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10293040?page=7, [zuletzt aufgerufen am 7. 2. 2025].

[2] Humboldt, F[riedrich] A[lexander] von: Versuch über einige physikalische und chemische Grundsätze der Salzwerkskunde. In: Bergmännisches Journal (Freyberg und Annaberg) Bd. V.1 (1792), S. 1–45, S. 97–141, https://www.deutschestextarchiv.de/book/show/humboldt_salzwerkskunde_1792, [zuletzt aufgerufen am 7. 2. 2025).

[3] Emons, Hans-Heinz und Walter, Hans-Henning: Mit dem Salz durch die Jahrtausende – Geschichte des weißen Goldes von der Urzeit bis zur Gegenwart. Leipzig: Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie (1. Aufl.) 1984.

[4] Walter, Hans-Henning: Zur Entwicklung der Siedesalzgewinnung in Deutschland von 1500 bis 1900 unter besonderer Berücksichtigung chemisch-technologischer Probleme. Verlag Bergakademie Freiberg 1985. [Dissertation B; zur Entstehungszeit des Aufsatzes noch in Vorbereitung.]

[5] Carlé, Walter: Die Mineral- und Thermalwässer von Mitteleuropa. Geologie, Chemismus, Genese. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft 1975.

[6] Schröcker, Carl August: Geschichte der Königlichen Saline zu Artern bis zum Eintritt der Preußischen Verwaltung. In: Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte und Altertumskunde 15 (1882), S. 1–86. Sonnensalz: S. 79–82.

[7] Strube, Wilhelm: Der historische Weg der Chemie. Leipzig: Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie 1976, S. 61.

[8] Kühnert, H[erbert]: Einleitung. In: Alexander von Humboldt. Über den Zustand des Bergbaus und Hütten-Wesens in den Fürstentümern Bayreuth und Ansbach im Jahre 1792. Eingeleitet und bearbeitet von Herbert Kühnert und O[scar] Oelsner. Berlin: Akademie-Verlag 1959 (Freiberger Forschungshefte D 23), S. 12–62; vgl. auch [16].

[9] Suhling, Lothar: Erdöl und Erdölprodukte in der Geschichte. München: R. Oldenbourg Verlag; Düsseldorf: VDI Verlag 1975 (Deutsches Museum. Abhandlungen und Berichte 43. Jahrgang, Heft 2/3), S. 21.

[10] Thölde, Johann: Haligraphia. Das ist, Gründliche und eigendliche Beschreibung aller Saltz Mineralien. Eisleben 1603; vgl. auch [4], https://books.google.de/books?id=hSI-AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false, [zuletzt aufgerufen am 7. 2. 2025].

[11] Journal für Fabrik, Manufaktur, Handlung und Mode (Leipzig) 31 (1806), S. 81, https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/journal_fmhkm1806a/0087/image,info,thumbs [zuletzt aufgerufen am 7. 2. 2025].

[12] Unveröffentlichtes Material des Stadtarchivs Bad Oeynhausen.

[13] Carlé, Walter: Die Saline im Brettachtal bei Gerabronn. (Geschichte der Salinen in Baden-Württemberg Nr. 4). Württembergisch Franken Jahrbuch 47 (1963), S. 149–190, https://journals.wlb-stuttgart.de/index.php/wfr/article/view/13763/13799 [zuletzt aufgerufen am 7. 2. 2025].

[14] Carlé, Walter: Die Saline zu Mosbach und die Herkunft ihrer Solen. (Geschichte der Salinen in Baden-Württemberg Nr. 2) – Berichte der naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg im Breisgau 51 (1961), S. 41–88, https://www.zobodat.at/pdf/Berichte-naturf-Ges-Freiburg-Br_51_0041-0088.pdf [zuletzt aufgerufen am 7. 2. 2025].

[15] Cancrin, Franz Ludwig von: Verfasser u. a. des zwölfbändigen Werkes „Erste Gründe der Berg- und Salzwerkskunde“ (Frankfurt am Main 1773–1791).

[16] Humboldt, Alexander von: Über den Zustand des Bergbaus und Hütten-Wesens in den Fürstentümern Bayreuth und Ansbach im Jahre 1792. Eingeleitet und bearbeitet von Herbert Kühnert und O[scar] Oelsner. Berlin: Akademie-Verlag 1959 (Freiberger Forschungshefte D 23), https://digital.slub-dresden.de/werkansicht/dlf/389964/1?tx_dlf%5Bhighlight_word%5D=%2A&cHash=77456a8405edfdc73f26498ce7c451a6 [zuletzt aufgerufen am 7. 2. 2025].

[17] Ulshöfer, Kuno und Beutter, Herta (Hrsg.): Hall und das Salz. Beiträge zur hällischen Stadt- und Salinengeschichte. Sigmaringen: Jan Thorbecke Verlag 1983.

[18] Zu den großen preußischen Salinen um 1800, die sich in Staatsbesitz befanden, gehörten Neusalzwerk, Königsborn, Kolberg und Schönebeck.

1 Dabei handelt es sich um den noch heute üblichen qualitativen Sulfatnachweis mit Bariumnitrat:Ba2+ + SO42− → BaSO4 ↓.

2 Über Claude-Louis, comte Berthollet (1748–1822) und die von ihm entdeckte bleichende Wirkung des Chlors vgl. auch [2], S. 12–15 (Anm. d. Red.).

3 Dies ist das Datum des Berichtes, vgl. [16], S. 179 (Anm. d. Red.).

4 Tonnen pro Jahr (Anm. d. Red.).