Dagmar Hülsenberg und Józef Tomasz Juros

Im Auftrag des Staatsministers Freiherr von Heinitz beurteilte 1794 der Oberbergmeister Alexander von Humboldt die Solevorkommen in Slonsk an der Weichsel. Er schätzte die Bedingungen für die Errichtung einer Saline ein und unterbreitete Vorschläge zum weiteren Vorgehen. Auf dieser Basis führten die preußischen Bergbeamten Friedrich Küster im Jahr 1798 und Alexander von Mielęcki im Jahr 1806 Bohrversuche durch. Die Position der Bohrlöcher konnte durch Karten in polnischen Archiven bestätigt werden. Der Einzug der Armee Napoleons im Herbst 1806 unterbrach die Arbeiten vor Ort. Erst im Jahr 1824 unterzeichnete der polnische Unternehmer Konstanty Leon Wolicki zwei Verträge zur Errichtung einer Saline. Mit der Entdeckung einer Kopie des Berichts von Alexander von Humboldt im Jahr 2015 wurde dessen Bedeutung für die Errichtung einer Saline und eines Solebades in Ciechocinek offensichtlich.

In 1794, on behalf of the Minister of State Baron von Heinitz, the Chief Inspector of Mines (Oberbergmeister) Alexander von Humboldt assessed the brine deposits in Slonsk on the Vistula for their mining potential. He assessed the conditions for the construction of a salt works and made suggestions on how to proceed. On this basis, the Prussian mining officials Friedrich Küster in 1798 and Alexander von Mielęcki in 1806 carried out drilling tests. The position of the boreholes could be confirmed by maps in Polish archives. The arrival of Napoleon’s army in the fall of 1806 interrupted the work on site. It was not until 1824 that the Polish entrepreneur Konstanty Leon Wolicki signed two contracts for the construction of a salt works. With the discovery of a copy of Humboldt’s report in 2015, his importance for the construction of a salt works and brine baths in Ciechocinek became apparent.

Na zlecenie ministra stanu, barona von Heinitza, w 1794 roku naczelny mistrz górniczy Aleksander von Humboldt dokonał oceny złóż solanki w Słońsku nad Wisłą. Wskazał miejsca potencjalnych odwiertów, warunki umożliwiające budowę warzelni soli i przedstawił propozycje dalszych działań. Na tej podstawie pruscy urzędnicy górniczy: Friedrich Küster w 1798 r. i Alexander von Mielęcki w 1806 r., przeprowadzili próbne wiercenia. Lokalizację otworów wiertniczych potwierdzają mapy znajdujące się w archiwach polskich. Przybycie armii Napoleona, jesienią 1806 r., przerwało prace wiertnicze. Dopiero w 1824 roku polski przedsiębiorca Konstanty Leon Wolicki podpisał dwa kontrakty na budowę warzelni soli. Odkrycie wcześniej zaginionej kopii raportu Aleksandra von Humboldta w 2015 r., uświadomiło znaczenie jego pracy dla późniejszej budowy warzelni soli i uzdrowiska solankowego w dzisiejszym Ciechocinku.

Mit der 1. Teilung Polens gemäß Vertrag vom 5. August 1772, unterzeichnet in Sankt Petersburg (Broszat 1963, S. 49 f.), musste das polnische Königreich seine Steinsalzvorkommen in Wieliczka und Bochnia an die Habsburger Monarchie abtreten. Damit war die Salz-Versorgung der polnischen Bevölkerung nicht mehr aus eigenem Aufkommen gesichert. Der Handel, der meist in privater Hand verblieb, gewährleistete außerdem nicht mehr die Menge und Kontinuität der Salzlieferungen, die zur Deckung der Nachfrage im Königreich Polen erforderlich waren, und führte vor allem zu einem erheblichen Preisanstieg (Gerko 1995, S. 150). Stanislaw II. August Poniatowski (1732–1798, König von Polen 1764–1795) bemühte sich, im Land zu Tage tretende Solevorkommen (wässrige Lösung mit mehr als 14 g NaCl in 1 kg H2O) anstelle des Steinsalzes zu nutzen.

Die Solequellen südlich Thorn (Toruń) bei Slonsk an der Weichsel waren seit Menschengedenken bekannt. Die erste Erwähnung von Salzsiedepfannen, d. h. Anlagen zur Gewinnung von körnigem Kochsalz aus der Sole durch Sieden, erfolgte schon am 13. November 1235 im Friedensvertrag zwischen dem Deutschen Ritterorden und Herzog Konrad von Masowien (Mielke 1972, S. 12). In der Folgezeit verwendete man die Sole sowohl direkt zum Würzen und Konservieren von Nahrungsmitteln oder verarbeitete sie in primitiven Salinen zu kristallinem Salz. Diese Anlagen wurden immer wieder durch das im Frühjahr und Herbst auftretende Hochwasser der Weichsel sowie kriegerische Auseinandersetzungen zerstört und stellten dadurch keine Basis für eine stabile Salzversorgung der polnischen Bevölkerung dar.

Deshalb wandte sich Stanislaw II. August Poniatowski im Jahr 1790 (Poniatowski 1790) an Friedrich Wilhelm II. (König von Preußen 1786–1797), mit dem er mittlerweile eine nahezu vertrauensvolle Beziehung pflegte, mit der Bitte um Hilfe bei der Erkundung und Erschließung der Solevorkommen in Slonsk. Friedrich Wilhelm II. reagierte positiv (Friedrich 1790). Das war die Basis für die Entsendung des preußischen Bauinspektors Reichert im Jahr 1791 an die Weichsel. Sichere Angaben zu dessen Person wurden bisher nicht gefunden.

Reichert veranlasste zunächst eine Bohrung auf Sole. Das wird auch durch Marian Raczyński in seiner Studie bestätigt. Er zitiert das Wolicki-Memorial (von Konstanty Wolicki am 5. Juni 1828 auf der Durchreise durch Włocławek an Kaiser Alexander I. von Russland übergeben. Raczyński 1935, S. 451, Anhang 17) und schreibt: „Um 1791 begannen die Bohrarbeiten auf dem Gelände von Słońsk, neben der Kirche und neben dem sogenannten Roten Haus, auf einem Privatweg von der heutigen Apotheke zur Saline, auf dem Land, das dem Bürger Milkie gehörte. Bohrungen wurden auch in der Nähe von Raciąźek und Ciechocinek durchgeführt.“ (Raczyński 1935, S. 3) (deutsch von J. T. J.) In (Mielke 1972, S. 49) ist ein anderer Name für den damaligen Eigentümer des Grundstücks, auf dem Reichert bohrte, genannt: „Auf Christian Prochnau’s Grundstück begannen die Bohrungen nach Sole.“ Für diese Diskrepanz gibt es noch keine gesicherte Erklärung. In Abschnitt 5 des vorliegenden Aufsatzes versuchen die Autoren eine Lokalisierung von Reicherts Bohrloch auf der Basis der örtlichen Gegebenheiten und der Angaben von Alexander von Humboldt sowie von Friedrich Küster.

Reichert stieß in 51 Fuß Teufe auf 3-grädige Sole (Küster 1800, Bl. 199r) und begann in der Nähe seiner Bohrung die Abteufung eines Schachtes. Die Lage desselben war auf dem Situationsplan verzeichnet, den Alexander von Humboldt als Anlage zu seinem Bericht über die Salzquellen bei Slonsk (Humboldt 1794b, Bl. 106r) dem Staatsminister Friedrich Anton Freiherr von Heinitz (1725–1802) vorgelegt hatte. Er schrieb dazu: „Der Salzbrunnen bei Slonsk welcher neben dem jetzt zugefallenen Bohrloch liegt, ist ein Senkschacht, den der Bau Inspector Reichert auf Kosten der Kron Schatz Kommission mit vieler Geschicklichkeit niedergebracht.“ (Humboldt 1794b, Bl. 131v; Humboldt 2020, S. 215) Weiterhin berichtete Humboldt: „Der Schacht selbst, in dem man die reichere 1¾ löthige Quelle des Bohrlochs noch nicht angehauen hat, ist dermalen 28 F[uß]1 tief, steht aber 12 '2 /: noch nicht gesenkt :/ über Tage heraus.“ (Humboldt 1794b, Bl. 133r; Humboldt 2020, S. 221) Der Schacht war also nur etwa 5 m abgeteuft.

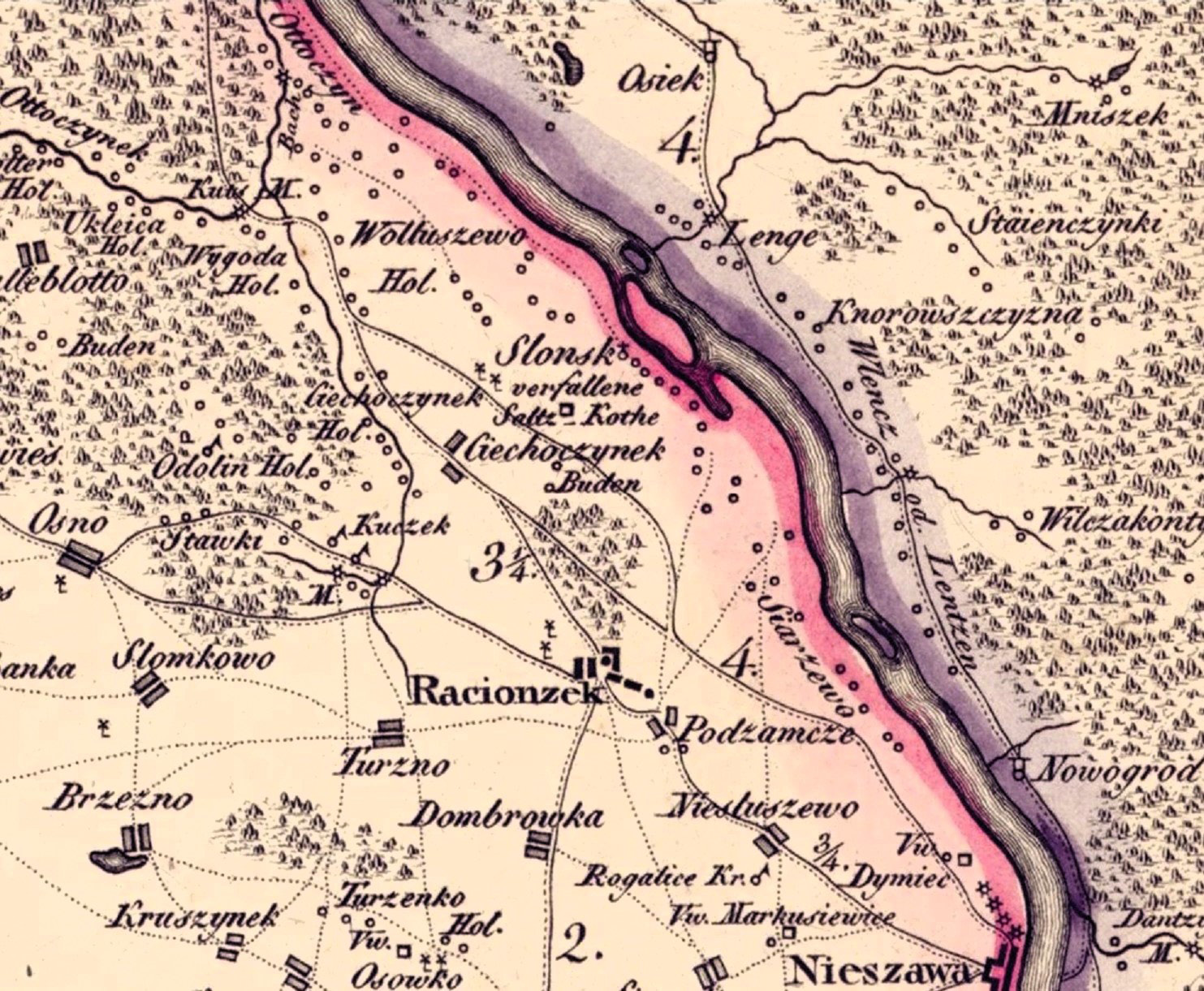

Außerdem ließ Reichert ein kleines Gradierwerk, also eine Anlage zum Aufkonzentrieren der Sole zur Erleichterung des Salzsiedens, errichten. Auch dazu informierte Alexander von Humboldt: „Nach dem Versuche, den p Reichert auf seinem kleinen Gradirhauß gemacht, ist die Slonsker Soole sehr schnell zu gradiren.“ (Humboldt 1794b, Bl. 136r; Humboldt 2020, S. 233) Es ist nicht schriftlich belegt, ob Reichert in der kurzen Zeit seines Aufenthaltes in Slonsk auch eine Salzsiedepfanne installieren lassen konnte, ob er vielleicht schon eine solche vorfand oder ob sie direkt nach seinem Weggang entstand. Auf dem Kartenausschnitt in Abb. 1 ist jedenfalls eine „verfallene Saltz-Kothe“, d. h. ein Gebäude mit mindestens einer Salzsiedepfanne, ganz in der Nähe von Slonsk vermerkt. Der vermutete Standort ist in Abb. 8 am Ende des Aufsatzes als Nr. ① dargestellt.

Abb. 1: Oberer Teil von Südpreußen mit Slonsk und Ciechocinek. Quellen: Specialkarte von Südpreussen, D. Gilly, Blatt Thorn, Herder-Institut Marburg, Sign. R/32 II L 221:C1; auch: Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Sign. CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. D.3949/4 [IX.9-r-4].

Zur Tätigkeit von Reichert mit dem Ziel, reichere und ergiebige Solequellen zu finden, formulierte Konstanty Wolicki (1792–1861) am 5. Juni 1828: „Zu diesem Zweck wurde mit dem Bau eines runden Ziegelschachts (d. h. eines Brunnens), eines Gradierwerks zum Aufkonzentrieren von Wasser [gemeint ist Sole] begonnen, und es wurden Pfannen zum Sieden von konzentrierter Sole zum Kristallisieren von Salz mitgebracht. Die politischen Ereignisse am Ende der Herrschaft von Stanislaus August machten diese Pläne zunichte.“ (Raczyński 1935, S. 451–452) (deutsch von J. T. J.) Aber auch das Weichselhochwasser hat seinen Teil zur Zerstörung der Saline beigetragen, so dass Humboldt bei seiner Inspektion im Mai 1794 diesbezüglich nichts Berichtenswertes mehr vorfand.

Der Vandalismus durchziehender Soldaten wird durch eine Aussage von Emil Mielke bestätigt: „Der am 24. März 1794 von dem polnischen Nationalhelden Tadeusz Kościuszko ausgerufene Aufstand des polnischen Adels und der Geistlichkeit gegen die Teilungsmächte, zog auch die Niederung in Mitleidenschaft. Polnische Truppenverbände rückten auf beiden Seiten der Weichsel gegen Thorn vor. Sie waren Selbstversorger. Was das für die deutschen Niederunger [Bewohner der Weichselniederung] bedeutete, braucht hier nicht besonders geschildert zu werden.“ (Mielke 1972, S. 50)

Włodzimierz Gerko schreibt unter Bezug auf Mielke zu den oben genannten „politischen Ereignissen“: „Die Gebiete in der Nähe der Weichsel waren während des Kościuszko-Aufstands (1794) nicht friedlich. Märsche und Zusammenstöße kämpfender Einheiten verwüsteten diese Gebiete schwer. Den Kriegsereignissen und der ungezähmten Weichsel ist es geschuldet, dass die Spuren der im königlichen Herrschaftsgebiet von Słońsk errichteten Saline ausgelöscht wurden.“ (Gerko 1995, S. 155) (deutsch von J. T. J.)

In Preußen war man durch Reicherts Tätigkeit über das Solevorkommen in Slonsk informiert. Als im Januar 1793 mit der 2. Teilung Polens (Roos, 1968, S. 750) das Gebiet südlich Thorn Bestandteil der neu gegründeten Provinz Südpreußen wurde, entsandte der preußische König sofort Oberbergrat Carl Friedrich Bückling (1756–1812) nach Slonsk, um sich aus ministerieller Sicht vor Ort ebenfalls ein Bild von den Solequellen zu machen. Dieser stellte fest, dass sogar ein Nebenarm der Weichsel soleführend war. Darüber informierte Alexander von Humboldt: „Der Königliche Ober Berg Rath Bückling fand denselben zu 1,5 pro Cent.“ (Humboldt 1794b, Bl. 111r; Humboldt 2020, S. 133) Das reicht gerade aus, ein salziges Wasser als Sole zu bezeichnen (s. Definition zu Beginn des Aufsatzes).

Daraufhin entsandte der Staatsminister im preußischen Bergwerks- und Hütten-, Münz- und Salzdepartement von Heinitz den in Salzangelegenheiten ausgewiesenen Kenner Alexander von Humboldt (Hülsenberg 2024, S. 79–109) nach Slonsk mit dem Auftrag, einen fundierten Bericht zu erstellen. Auf dieser sogenannten zweiten halurgischen Reise im Mai 1794 (die erste fand vom September 1792 bis Anfang Januar 1793 statt) musste Humboldt vor seiner Ankunft in Slonsk noch die Saline in Colberg an der Ostsee in der preußischen Provinz Hinterpommern inspizieren. Den Inspektionsauftrag bzw. das Commissorium für beide Gutachten kann man (Humboldt 1973, S. 338, nachgedruckt auch in Humboldt 2020, S. 50) entnehmen.

Alexander von Humboldt begann am 12. Mai 1794 seine Reise von Berlin aus zunächst nach Colberg und befand sich schon am 8. Juni wieder in Muggendorf in der Fränkischen Schweiz (Schwarz 2019). Den genauen Reiseverlauf zeigt eine Skizze in (Zielnica 2004, S. 17). Während er seine Untersuchungen in Slonsk durchführte, übernachtete er nicht direkt dort, sondern in den nahegelegenen Orten „Ciechocyneck u[nd] Radzionszek“ (Humboldt 1794a). „Ciechocyneck“ war damals ein Vorwerk von Wołuszewo. Die Inspektionsfahrt dauerte nur reichlich drei Wochen, da Humboldt dringend an seinem eigentlichen Arbeitsort in Oberfranken benötigt wurde.

Das handschriftliche Gutachten „über die Salzquellen am westlichen Weichselufer bei Slonsk“ stellte er am 20. Juni 1794 in Goldkronach/Oberfranken (Humboldt 1794b) fertig. Es enthielt kleinere, in den Text eingefügte Skizzen, den schon erwähnten gesonderten Situationsplan und die Zeichnung des von Reichert begonnenen Senkschachtes, wie ihn der Berichterstatter vorgefunden hatte.

Diese Originale sind bis heute verschollen. Wahrscheinlich wurde nur der Textteil zeitnah in einer preußischen Kanzlei kopiert, um in den Berliner Dienststellen und im Salzamt in Colberg als Arbeitsmaterial zu dienen. Eine dieser Kopien befindet sich im Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Außenstelle Wernigerode (Humboldt 1794b). Sie wurde im Jahr 2015 durch Georg von Humboldt-Dachroeden (Geschäftsführer der Humboldt-Gesellschaft für Wissenschaft, Kunst und Bildung e. V.) wiederentdeckt und zur wissenschaftlichen Bearbeitung vorgeschlagen. Dafür gebührt ihm großer Dank.

Alexander von Humboldts Gutachten wurde erstmalig als Scan der Kopie des ursprünglichen Gutachtens und als Transkription im Jahr 2020 veröffentlicht (Humboldt 2020, Dokument 2, S. 113–253). Die Auswertung findet sich ebenfalls dort in einer Studie (Humboldt 2020, Kapitel 8, S. 63–84). Im vorliegenden Aufsatz wird bei Zitaten stets auf die Archivschrift (Humboldt 1794b) und auf das Buch (Humboldt 2020) Bezug genommen.

Die Kanzlei-Kopie des Gutachtens umfasst 71 Seiten. Alexander von Humboldt ging auf folgende Schwerpunkte ein:

Nachfolgend werden Quellen falscher Informationen in der polnischen Literatur über Humboldts Dienstreise nach Slonsk im Jahr 1794 diskutiert. Sie haben mehrfach zu Irritationen bei der Bewertung der Ergebnisse von Humboldts Untersuchungen in Polen geführt: Die früheste Information in der polnischen Fachliteratur über Humboldts Anwesenheit in Slonsk findet sich bei Hieronim Łabęcki (1809–1862) im Jahr 1841. Er schreibt: „[…] dann besuchte [!] Alexander von Humboldt dieses Gebiet [Słońsk], was jedoch darauf hindeutet, dass es nach 1801 stattfand.“ (Łabęcki 1841, S. 183) (deutsch J. T. J.) Diese zeitlich falsche Aussage in der Veröffentlichung des hervorragenden und zu den größten polnischen Autoritäten auf dem Gebiet der Geschichte des Bergbaus im 19. Jahrhundert zählenden Fachmanns und ihr bagatellisierender Charakter hatten sicherlich einen Einfluss darauf, dass Humboldts wichtige Rolle bei der Erschließung der Solequellen in Slonsk später heruntergespielt bzw. gar nicht wahrgenommen wurde. Einige Autoren leugnen sogar seine Anwesenheit in Slonsk.

Möglicherweise waren die unzulänglichen Informationen in Łabęckis Veröffentlichung der Grund für Ungenauigkeiten bei der Einschätzung des Umfangs und des Zeitpunkts der von Humboldt durchgeführten Untersuchungen, die von einigen späteren Autoren so oder ähnlich wiederholt wurden. Der Geograph Bolesław Olszewicz (1893–1972) zum Beispiel schreibt irrtümlich von zwei Besuchen Humboldts in Słońsk – in den Jahren 1792 und 1798 (Olszewicz 1964, S. 76). Włodzimierz Gerko wiederholt im Jahre 1995 das falsche Reisedatum 1798. Gleichzeitig betont er aber, dass Humboldts Besuch und seine Nachforschungen letztlich zur Entscheidung über die Zweckmäßigkeit des Baus eines Gradierwerks und eines Sudhauses (Kote) führten (Gerko 1995, S. 15). Erwähnenswert ist hier, dass Gerko der einzige polnische Autor ist (neben Krzysztof Zielnica, der aber auf Deutsch veröffentlichte), der Humboldts Bericht bereits 1995 anführt (Gerko 1995, S. 155).

Hinzuzufügen ist noch ein ganz anderer, eher kurioser Grund für die Irritationen um Alexander von Humboldts Gutachten über die Solevorkommen in Slonsk (Słońsk) an der Weichsel. Auch deutsche Autoren haben dazu beigetragen, die Bedeutung von Humboldts Untersuchungen aus dem Jahr 1794 falsch zu interpretieren. Sie verwechselten nämlich die Zielgebiete von Humboldts beiden mit dem Schwerpunkt „Salz“ durchgeführten Dienstreisen 1792/93 und 1794. Die Ziele seiner ersten halurgischen Reise 1792/1793 waren Bayern, Österreich und Schlesien (Juros 2020, S. 150), das die deutschsprachige Bevölkerung in der polnischen Version als „Schlonsk“ ausspricht. Das Ziel der zweiten 1794 war neben Colberg das Dorf Słońsk an der Weichsel, dessen Name von deutschen Berichterstattern und Autoren in der Regel als Slonsk geschrieben und ebenfalls „Schlonsk“ ausgesprochen wurde. Ein typisches Beispiel dafür ist der Buchtitel „SCHLONSK […]“ von Emil Mielke (Mielke 1972). Dies führte zu zahlreichen sehr unterschiedlichen Fehlern hinsichtlich des tatsächlichen Datums und Zwecks der zweiten halurgischen Reise Humboldts, da Forscher und Kommentatoren nicht zwischen beiden Namen bzw. Örtlichkeiten und somit nicht zwischen den beiden Reisen von 1792/1793 und 1794 unterschieden.

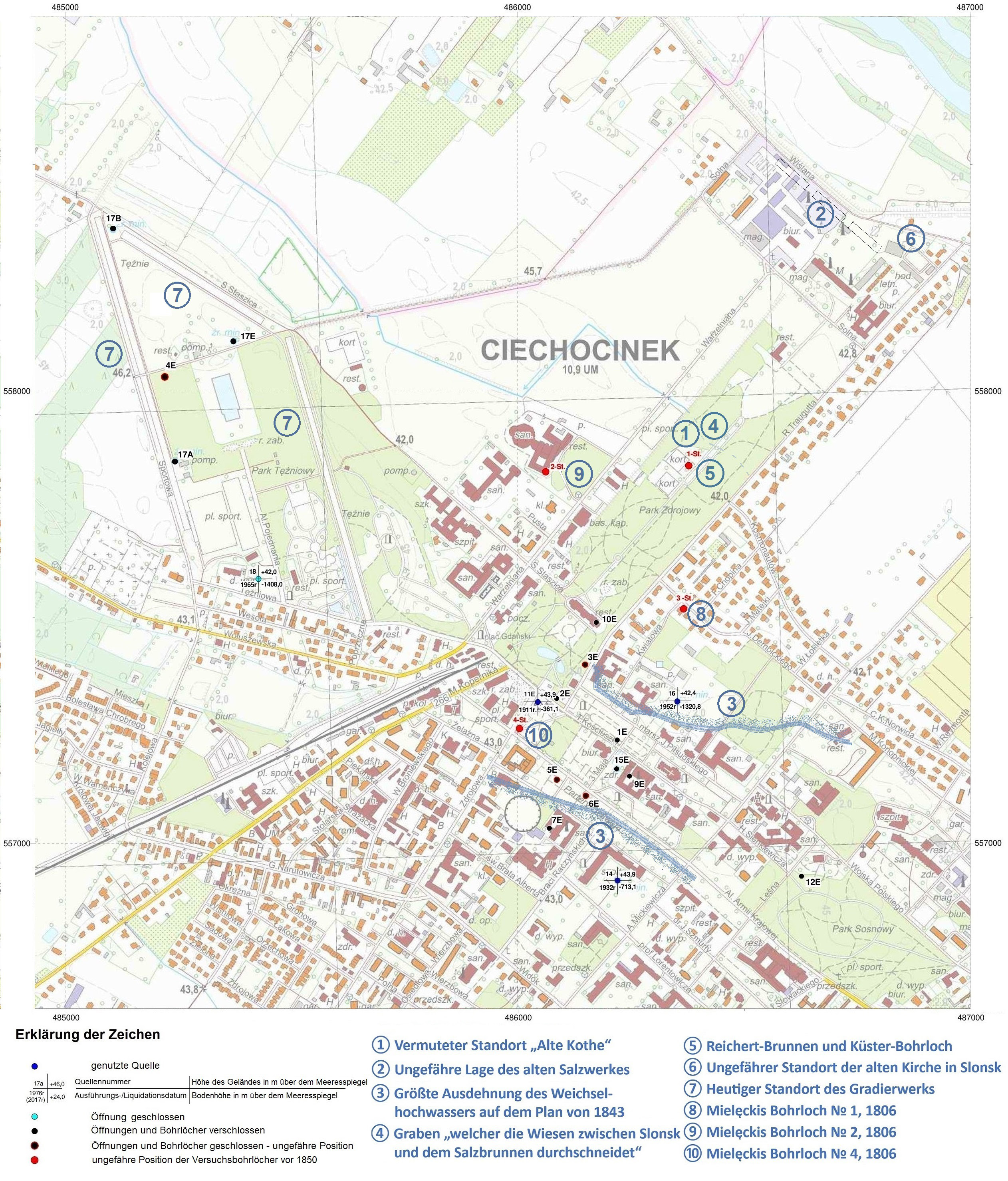

Zusammenfassend ist festzustellen: Łabięckis lakonische Formulierung „[er] besuchte“, der heute von deutschsprachigen Personen oft falsch ausgesprochene Name des Dorfes Słońsk an der Weichsel und die Nichtverfügbarkeit von Humboldts Bericht führten dazu, dass seine Bedeutung für den Bau (Beginn 1824) und industriellen Betrieb des alten Ciechocinek-Salz-Werks (Saline) (auf Abb. 8 die Nr. ②) häufig herabgesetzt oder sogar negiert wurde.

Da Alexander von Humboldt und auch die weiteren im Aufsatz genannten Berichterstatter durchgängig „Slonsk“ schrieben und der Ort zwischen 1793 und 1806 zur Provinz Südpreußen gehörte, wird im vorliegenden Aufsatz ebenso verfahren.

Alexander von Humboldt inspizierte „das westliche Weichselufer zwischen Slonsk, Nieszawa, Raczionsek, Ciechocinek und Wolczewo“ (Humboldt 1794b, Bl. 106v; Humboldt 2020, S. 115). „In dem Weichselthale selbst liegt das teutsche /: holländische :/ Dorf Slonsk auf einer kleinen 15–20 ‘ hohen Anhöhe, […] Zwischen dieser Anhöhe und dem Strohme fließt ein seichter Weichselarm, deutsch Grabina, polnisch Bierawa genannt.“ (Humboldt 1794b, Bl. 109r; Humboldt 2020, S. 125) Sie umschließt eine kleine Insel. Die Gegend lässt sich auf dem in Abb. 1 gezeigten Kartenausschnitt aus dem Jahr 1803 nachvollziehen. Durch die Weichselhochwasser hat sich die konkrete Situation, vor allen Dingen der aktuelle Flussverlauf, von Jahr zu Jahr etwas verändert. Die Weichsel verschob ihren Verlauf über die Jahrhunderte kontinuierlich von West nach Ost.

Humboldt konnte leicht erkennen, wo die Sole zu Tage tritt: „Der Erdboden ist da, wo die Salzquellen zu Tage aufsteigen[,] mit einer dicken Rinde von angeschossenen grobkörnigem Kochsalze überzogen[.] Salicornia herbacea, Plantago dentata, und Plantago maritima, selbst Poa Salina verdrängen alle anderen Pflanzen. Diese Punkte, wo die Soole ausbricht […] liegen in einer bestimmten Richtung. Sie fangen am alten Weichselufer an, im Thale ohnfern der Anhöhen von Raczionzek, ziehen sich im Bogen erst westlich gegen Wolczewo, dann gegen Slonsk und endlich östlich längs der Bierawa und Weichsel hin.“ (Humboldt 1794b, Bl. 109v–110v; Humboldt 2020, S. 127, 129 u. 131)

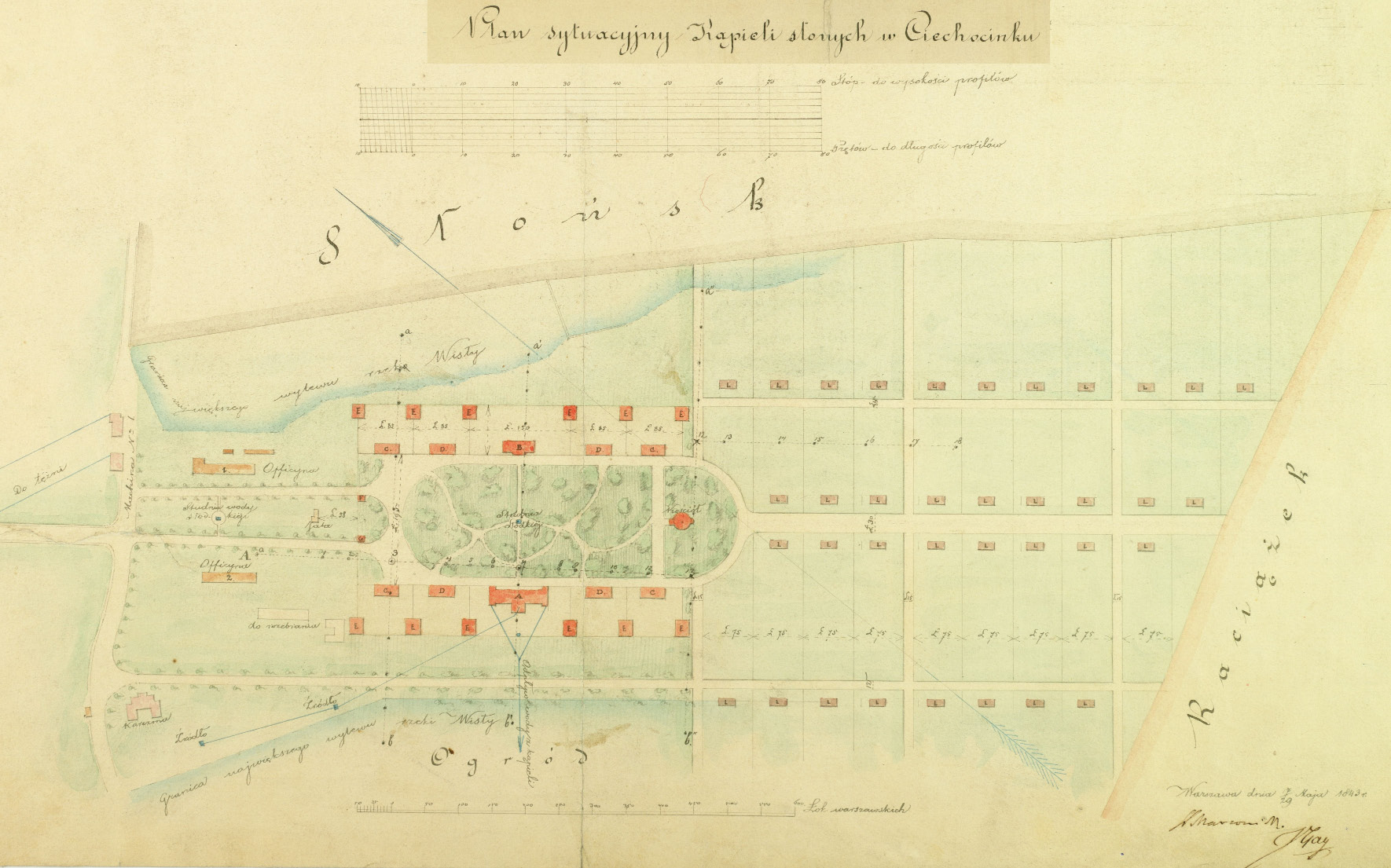

Die Aussage „altes Weichselufer“ bezog der Berichterstatter auf geologische Zeiträume. Abb. 2 aus dem Jahr 1843 zeigt mit einem blauen, schmalen Band, das sich ober- und unterhalb der rot gekennzeichneten Gebäude befindet, dass das Weichselwasser temporär beidseitig bis an die Düne reichte, auf der sich später die genannten Gebäude des Solebades Ciechocinek befanden und heute noch befinden. Zusätzlich ist auf der aktualisierten und durch Kreise mit Nummern ergänzten Abb. 8 die Grenze des Weichselhochwassers beidseitig der Düne mit einem blauen Streifen (Punkte und Wischspuren) als Nr. ③ eingezeichnet.

Abb. 2: Auszug aus dem Lageplan des Solebades in Ciechocinek aus dem Jahr 1843. Quelle: Nationales Denkmalinstitut (Narodowy Instytut Dziedzictwa), Außenstelle (Oddział Terenowy) in Toruń, Sign. 1843 PL-1-402-268-33.

Auf den „Bogen“ verwies Humboldt öfter und kennzeichnete ihn zusätzlich: „Der Bogen hält einen Strich von 40–150 ' Breite, und die Salzpflanzen schneiden sich scharf von den anderen Kräutern ab.“ (Humboldt 1794b, Bl. 111v; Humboldt 2020, S. 135) Es handelte sich also um eine sehr genau eingegrenzte, potenziell für Erkundungsarbeiten auf Sole geeignete Fläche südwestlich der Weichsel. Ein Beispiel für eine Salzpflanze zeigt Abb. 3.

Abb. 3: Blühende Salzpflanze Salicornia herbacea, auch Salicornia europaea Europäischer Queller. Foto: Krzysztof Spałek; geteilt, Erlaubnis zur Veröffentlichung von: Teresa Kudyba.

Alexander von Humboldt konnte in der Kürze der Zeit den Salzgehalt der Sole nicht selbst untersuchen. Er war auf die Aussagen von Reichert und Bückling (s. Abschnitt 1) angewiesen. Seine wichtigste Mitteilung hierzu, auch zur Erleichterung der Vergleichbarkeit der vielen damals verwendeten, unterschiedlichen Dimensionen, lautete: „In 7 Lachter Teufe erst erbohrte man[,] und zwar auf einmal, die reiche Soole zu 3 Grad nach der Reichardtschen Soolewaage. Da 3 Grad = 3 Quentchen in 1 Pfunde, so war die Soole damals nach der Lambertischen Formel zu 1,72 p[ro] C[ent], d[as] i[st] 1⁷²/₁₀₀ pro Cent, d[as] i[st] das absolute Gewicht von einem Kub[ik] Fuß zu 66,2 lb3. Diese 1¾ löthige Soole stieg aus 7 L[achter] Teufe von selbst in die Höhe.“ (Humboldt 1794b, Bl. 115r–v; Humboldt 2020, S. 149 u. 151) Die Zahlenwerte für die Dimensionen „löthig“ und „pro Cent“ sind also nahezu identisch. Das hilft ohne zusätzliche Umrechnung beim Vergleich späterer Angaben zum Salzgehalt der Sole.

Alexander von Humboldt erläuterte anschließend, warum man (unter Berücksichtigung der 1794 möglichen Bohrtiefen) direkt unter dem Ort „Raczionsek“ nicht auf soleführende Schichten treffen kann. (Humboldt 1794b, Bl. 116v; Humboldt 2020, S. 155)

Dass die Sole von selbst an die Oberfläche aufsteigt, spricht für das Vorhandensein eines Systems kommunizierender Gefäße, d. h. auf einer riesigen Fläche sind soleführende Schichten in unterschiedlichen Tiefen bis zum Niveau der Weichsel hinauf durch schräge bis vertikale Kanäle miteinander verbunden. Ihr Salzgehalt verringert sich von unten nach oben durch zuströmende Tagewasser, auch als süße oder „wilde“ Wasser bezeichnet. (Humboldt 1794b, Bl. 117v; Humboldt 2020, S. 159)

Das Phänomen ist komplexer geologischer Natur. Humboldt hatte sich bemüht, eine einigermaßen verständliche Erklärung, auch auf der Basis von im Text eingefügten Skizzen, zu finden. Das musste bei den unzureichenden geologischen Kenntnissen Ende des 18. Jahrhunderts notwendigerweise rudimentär bleiben, weshalb hier nicht auf Humboldts diesbezügliche ausführliche Überlegungen eingegangen wird. Eine kurz gefasste, plausible Darstellung zur geologischen Situation westlich der Weichsel bei Slonsk (heute in Ciechocinek eingemeindet) liefern Krawiec und Jaworska 2023, die sich zum Vorkommen oberflächennaher und auch deutlich tiefer anzutreffender soleführender Schichten äußern.

In Humboldts Bericht folgen sehr ausführliche Beobachtungen und Überlegungen geologischer Art zu Salzvorkommen in Europa bis hinein nach Asien, die, wie schon erwähnt, gesondert zu interpretieren wären. Sie waren wahrscheinlich für Staatsminister von Heinitz auf dessen besonderen Wunsch gedacht, führten aber nicht zu weiteren Erkenntnissen bezüglich des Solevorkommens bei Slonsk.

Der Berichterstatter befasste sich dann eingehender mit dem aufgelassenen Solebrunnen in der Nähe des von Reichert niedergebrachten Bohrloches. Es handelte sich um einen Senkschacht. „Da Senkschächte für Ein Hochpr[eisliches] Königliches Ober Berg Departement wegen Tarnowitz von besonderem Interesse sind, so habe ich nicht verfehlt, denselben anliegend nach genauen Dimensionen im Grund- und Saigerriß zu zeichnen.“ (Humboldt 1794b, Bl. 131v–132r; Humboldt 2020, S. 215 u. 217) Leider ist auch diese Skizze wahrscheinlich nicht kopiert worden. Im oberschlesischen Tarnowitz wurde damals Bergbau auf Blei-, Silber- und Zinkerze betrieben. Alexander von Humboldt erwähnte auch „das Tarnowitzer Soolgestein“ (Humboldt 1794b, Bl. 125r; Humboldt 2020, S. 189).

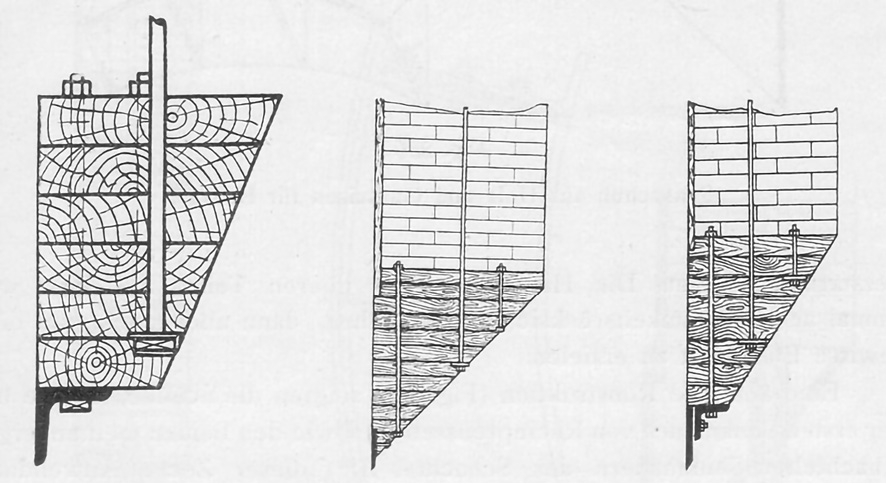

Ein Senkschuh, Abb. 4, wird dann eingesetzt, wenn in Schwemm- oder Rollsandschichten die Gefahr besteht, dass ausgehobene Hohlräume durch nachrollenden Sand sofort wieder zugeschüttet werden. Das trifft für die Schichten in der Nähe des Weichselufers besonders zu. Ein Senkschuh ist ein nach oben offener, gezimmerter großer „Kasten“, auf dessen Boden die Bergleute stehen. Mit dem Absenken des Kastens werden dessen Seitenwände ständig hochgemauert und bilden nach und nach den Schacht. Der Boden besitzt außen eine metallische „Nase„, mit der er sich unter dem eigenen Gewicht in den Untergrund bohren kann. Die Wände des Schuhs und der Boden weisen verschließbare Öffnungen auf, durch die die Bergleute den Sand von innen heraus entnehmen und mittels Pumpen oder an Haspeln befindlichen Kübeln an die Oberfläche befördern. Gleichzeitig „senkt“ sich der Kasten in den Untergrund, d. h. in das freiwerdende Volumen. Problematisch wird das Verfahren, wenn die Bergleute auf wasserführende Schichten stoßen. Die zulaufenden Wasser konnten früher oft nicht schnell genug abgeleitet bzw. nach oben gefördert werden.

Zum von Reichert niedergebrachten Senkschacht äußerte sich Humboldt folgendermaßen: „Um stärker in den Treibsand einzuschneiden, ist dieser Boden e mit einem eisernen Bande f beschlagen, das scharf zugekantet ist. In dem Boden e sind fünf Oefnungen, von denen die mittlern 15 "4[,] die anderen 12 " im Durchmesser haben. Sie können durch hölzerne P[f]röpfe b vor dem Eindringen des Wassers bewahrt werden. […] Der Zudrang der Wasser war beim Absinken so stark, daß sie mit 5 Pumpen kaum zu Sumpfe gehalten werden konnten.“ (Humboldt 1794b, Bl. 132r–v; Humboldt 2020, S. 217 u. 219) Es folgten weitere Details.

Abb. 4: Beispiele für einfache Holz-Senkschuhe mit aufgemauerter Wand. Quelle: Verein für die bergbaulichen Interessen im Oberbergamtsbezirk Dortmund in Gemeinschaft mit der Westfälischen Berggewerkschaftskasse und dem Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndikat: Die Entwickelung des Niederrheinisch-Westfälischen Steinkohlen-Bergbaues in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Dritter Teil: Stollen und Schächte. Berlin, Heidelberg 1903.

Der Schacht musste aufgegeben werden. Als ihn Humboldt 1794, also drei Jahre nach Reicherts Bemühungen, inspizierte, stellte er fest: „Der Senkschacht ist wegen der schlechten Mauersteine bereits schadbar. Wenn er es aber auch nicht wäre, so würde ich doch sehr von dem weiteren Abteufen, welches zu kostspielig ist[,] abrathen.“ (Humboldt 1794b, Bl. 133r; Humboldt 2020, S. 221) Die zuvor erbohrte soleführende Schicht wurde durch den Schacht bei weitem noch nicht erreicht.

Aber Humboldt blieb optimistisch: „Nirgends kann wohl mehr Hoffnung zu weiterer Soole vorhanden sein, als hier[,] wo die Vermischung der Tagewasser so sichtbar ist, wo eine fast 2 löthige Soole schon in 7 Lachter Teufe ausbrach. Der Umstand, daß dieß mit der Weichsel einen Spiegel hält, muntert zehnfach zur Aufsuchung neuer Quellen auf.“ (Humboldt 1794b, Bl. 133v; Humboldt 2020, S. 223) Deutlicher konnte die Empfehlung, weitere Bohrversuche zur Erkundung der sinnvollsten Stelle für das Niederbringen eines Solebrunnens zu unternehmen, kaum ausfallen.

Weitere technische Anlagen konnte Humboldt vor Ort nicht analysieren. In Abschnitt 1 wurde schon auf seine Aussage zu Reicherts „kleine[m] Gradirhauß“ verwiesen. Nach dessen Versuchen ließ sich (Wiederholung) „die Slonsker Soole sehr schnell […] gradiren.“ (Humboldt 1794b, Bl. 136r; Humboldt 2020, S. 233). Da sich Humboldt aber zu dieser Versuchsanlage nicht weiter äußerte, ist anzunehmen, dass sie im Mai 1794 nicht mehr vorhanden oder in einem technisch nicht mehr zu beurteilenden Zustand war. Analoges gilt für eine „verfallene Saltz-Kothe“ (vgl. in Abb. 1 unterhalb des Ortsnamens „Slonsk“). Sie wurde vom Berichterstatter gar nicht erwähnt.

Um Empfehlungen für den preußischen König bezüglich der Errichtung einer Saline im Falle das Auffindens geeigneter Solequellen treffen zu können, musste Humboldt, da technische Anlagen nicht beurteilt werden konnten, auf die Bewertung der natürlichen Bedingungen zurückgreifen, d. h. auf Wind, Wasser und Brennholz.

Es war offenkundig, dass die weite Ebene südwestlich der Weichsel dem Wind freie Fläche bot. Humboldt schrieb: „Zum Gradiren ist das Weichselthal, da es gegen Süd Ost und Nord West weit geöffnet ist, ungemein vortheilhaft gelegen.“ (Humboldt 1794b, Bl. 135v; Humboldt 2020, S. 231) Mehr musste dazu nicht gesagt werden.

Komplizierter war die Situation beim Wasser. Hier traten gegensätzliche Situationen auf:

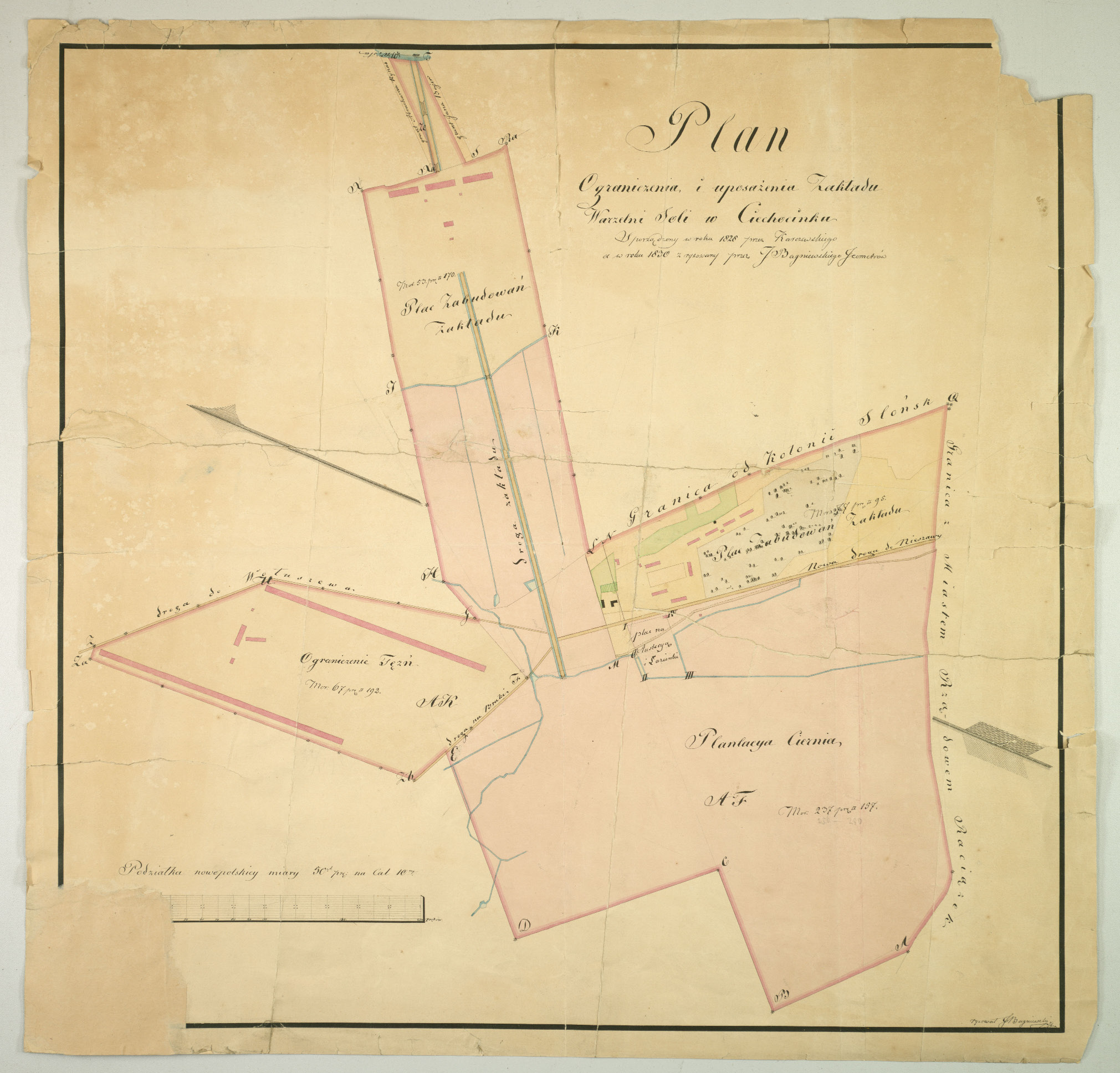

Einerseits war um 1794 die Weichsel ein ungebändigter Strom mit zerstörerischen Frühjahrs- und Herbsthochwassern. „Die Weichsel bricht […] an 2 Orten […] aus.“ (Humboldt 1794b, Bl. 137r; Humboldt 2020, S. 237) Der Berichterstatter nannte die genauen Stellen, die auch auf dem verschollenen Situationsplan angegeben waren. „Die Weichsel verwüstet dann alle Aecker Südöstlich von Slonsk und lagert sich an dem tiefsten Punkte bis gegen den jetzigen Salzbrunnen hin.“ (Humboldt 1794b, Bl. 137r–v; Humboldt 2020, S. 237 u. 239) Das ist eine noch heute nachprüfbare Angabe zur Lage des Reichert-Brunnens, wobei aber „gegen“ nicht bedeutet, dass der Brunnen genau an der tiefsten Stelle lag. Zum „tiefsten Punkte“ in der Ebene formulierte der Berichterstatter weiter vorne in seinem Gutachten: „Der Graben[,] welcher die Wiesen zwischen Slonsk und dem Salzbrunnen durchschneidet, und über dem auf dem Risse eine Brücke angedeutet ist, liegt weit tiefer […].“ (Humboldt 1794b, Bl. 112r; Humboldt 2020, S. 137) Dieser Graben ist auf Abb. 5, die den für die spätere Errichtung der Saline wichtigen Bereich von Slonsk im Jahr 1828 zeigt, deutlich zu erkennen und durch die Buchstaben J und K gekennzeichnet. Auch auf Abb. 8 findet man ihn noch als schwach gestrichelte Linie Nr. ④. Nur wenige Meter südwestlich von ihm könnte sich der Reichert-Brunnen, auf Abb. 8 die Nr. ⑤, befunden haben, siehe dazu mehr in Abschnitt 5.

Die Bauern versuchten, mit primitiven Dämmen ihre Felder vor dem Hochwasser zu schützen: „Die teutschen Bauern hatten im verflossenen Jahre an dem Ausflusse einen kleinen Erddamm aufgeworfen, um das Einreißen der Frühjahresfluth zu hemmen.“ (Humboldt 1794b, Bl. 110v; Humboldt 2020, S. 131) „Als ich zuletzt in Slonsk war, hatte die Weichsel jenen Damm abermals weggerissen […].“ (Humboldt 1794b, Bl. 111r; Humboldt 2020, S. 133) Die Weichselhochwasser bedeuteten also ein ernstes Problem für die Errichtung einer Saline.

Außerdem sammelte sich Tagewasser (Regen, geschmolzener Schnee) als Grundwasser und verdünnte beim Anbohren entsprechender Schichten als „wildes“ Wasser die eigentlich viel höher konzentrierte Sole. Dazu finden sich auch in den Berichten von Küster und Mielęcki (s. Abschnitt 5) immer wieder Aussagen. Diese „wilden“ Wasser müssen vom Bohrloch und vor allen Dingen vom Schachtinneren ferngehalten werden.

Ganz anders stellte sich die Situation dar, wenn Humboldt über Wasser als Energielieferant schrieb: „Die einzigen Umstände, welche der Anlage der Saline hinderlich sind, scheinen: 1. die Ueberschwemmungen aus der Weichsel [siehe zuvor] und 2. der Mangel an Aufschlagewasser und Bewegkräften zu sein.“ (Humboldt 1794b, Bl. 136v–137r; Humboldt 2020, S. 235 u. 237) „Aufschlagewasser“ wurde für die Beförderung von Material und Personen in den Schächten mittels Förderanlagen benötigt und „Bewegkräfte“ für den Transport der Sole beispielsweise in der Ebene und auf die Gradierwerke. Hier fehlte ein Fluss mit ausreichend Gefälle oder viel strömendem Wasser zum Antreiben einer Wasserkunst.

Wenn Alexander von Humboldt an anderen Stellen über das Sieden von Sole berichtete, das bei etwas über 100 °C erfolgt und damit Wärmeenergie benötigt, kam er auf das Problem der Holzknappheit zu sprechen. Im vorliegenden Fall konnte er aber formulieren: „Holz zum Sude ist gleich oberhalb der Weichsel in Menge, nicht aber um Slonsk zu haben, denn der Wald des Starosten von Inowraclaw bei Wolizewo und Ciechocynek ist ausgehauen und kann nichts liefern.“ (Humboldt 1794b, Bl. 136r–v; Humboldt 2020, S. 233 u. 235) Damit war Holz kein grundsätzliches Problem. Es würden lediglich zusätzliche Transportkosten anfallen.

Abb. 5: Plan des Salzwerkes in Ciechocinek mit Gradierwerk, Soleführung und Saline sowie Ansiedlungen im Jahr 1828. Quelle: Nationales Denkmalinstitut (Narodowy Instytut Dziedzictwa), Außenstelle (Oddział Terenowy) in Toruń, Sign. 1828 PL-1-402-313-29.

Humboldt gab seinem Vorgesetzten keine eindeutigen Handlungsempfehlungen. Er verglich nur immer wieder mögliche Nutzungsvarianten, stellte Vor- und Nachteile von technischen Lösungen heraus und überließ dem Geldgeber die Entscheidung. Dabei ahnte er wahrscheinlich, dass im Falle einer Investition diese nicht bei Dobrzyn (weichselaufwärts, hier nicht weiter beschrieben), sondern in Slonsk erfolgen würde. Zu den geologisch-technisch-wirtschaftlichen Entscheidungsfaktoren kamen wohl auch bevölkerungspolitische hinzu, die Humboldt kannte, in seinem Bericht aber nicht erwähnte.

Er schlug vor: „Das Bohren k[ö]nnte an zwei Gegenden geschehen: einmal in der Nähe von Slonsk in dem Bogen, wo die Quellen ausbrechen, etwa näher gegen die Slonsker Kirche hin. Auf der Slonsker Anhöhe selbst oder gar /: wie man vorgeschlagen :/ bei Raczionsek zu bohren[,] halte ich für unnütz[,] weil man dort 20–60 Fuß umsonst abbohren muß, ehe man die Ebene erreicht […]“. (Humboldt 1794b, Bl. 133v–134r; Humboldt 2020, S. 223 u. 225)

Abb. 6: Plan von Slonsk im Jahr 1875 mit eingefügtem Plan von 1754 mit Kirche, Dünenbereichen und Grundstücken sowie der Saline. Quelle: Nationales Denkmalinstitut (Narodowy Instytut Dziedzictwa), Außenstelle (Oddział Terenowy) in Toruń, Sign. 1754 PL-1-402-344-9/1875 PL-1-402-30-2-0001.

Die Position der Slonsker Kirche im Jahre 1794 zwischen dem heutigen Hotel Amazonka und der Bierawa wurde im März 2024 von Robert Kola, Nationales Denkmalinstitut (Narodowy Instytut Dziedzictwa), Außenstelle (Oddział Terenowy) in Toruń aus alten Zeichnungen abgeleitet. Im Archiv für historische Aufzeichnungen in Warschau fand er eine Karte von Słońsk aus dem Jahr 1754 mit eingezeichneten Gebäuden und Kolonistengrundstücken sowie der Kirche. Die Interpretation dieser Karte ermöglichte es, den bisher angenommenen Standort der alten Kirche zu überprüfen. In Abb. 6 ist die Karte von 1754 in eine ähnliche aus dem Jahr 1875 eingefügt, woraus sich der Standort der alten Kirche auch auf Abb. 8 als Nr. ⑥ anhand der aktuellen Situation ableiten lässt. Sie befand sich auf dem alten Plan an der durch einen roten Punkt markierten Stelle bzw. im vergrößerten Kartenausschnitt von 1754 links unten. Die „Slonsker Anhöhe“ entspricht etwa der Lage der heutigen Straße Słońsk Górny (großes Oval auf dem Kartenausschnitt). Dank der Initiative von Teresa Kudyba, Journalistin und Leiterin von tressFILM (Kudyba und Juros 2024), wurde im April 2024 durch den bereits in Abschnitt 3 als Autor genannten Dr.-Ing. Arkadiusz Krawiec, Nikolaus-Kopernikus-Universität (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) in Toruń und den Direktor des Bäderbetriebs von Ciechocinek, Marcin Zajączkowski, mittels Geosonar-Aufnahmen die tatsächliche Position dieser Kirche festgestellt.

Auf dem Plan von 1875 ist zusätzlich erkennbar, wo die Weichsel über Jahrhunderte Sand angeschwemmt und als Dünen abgelagert hat. Links oben auf dem Plan, ausgehend von der Weichsel, sind in blauer Farbe bänderförmige, wolkenartig verwischte Bereiche gezeichnet, die auf sumpfiges Gelände hinweisen und daneben die Abhänge der Dünen markieren. Daraus folgt nochmals, dass sich die von Humboldt benannte „Slonsker Kirche“ und die „Slonsker Anhöhe“ direkt auf der durch die Weichsel angeschwemmten Düne befanden bzw. befinden.

Humboldt wurde noch genauer: „Das Vorgehen mit einem Schächtchen ist in der Slonkser Wiese unthunlich.“ (Humboldt 1794b, Bl. 134r; Humboldt 2020, S. 225) Der Gedanke war, dass dem Abteufen eines Schachtes eine Bohrung vorauszugehen hat. Wegen des Rollsandes muss aber unbedingt „in hölzernen oder noch besser in gegossenen eisernen Röhren gebohrt werden.“ (Humboldt 1794b, Bl. 134r–v; Humboldt 2020, S. 225 u. 227)

Seine Vorstellungen zur sinnvollen Tiefe der Bohrung bewegten sich im Rahmen der 1794 vorhandenen technischen Gegebenheiten, aber so tief wie möglich: „Beiderlei Bohrversuche würde ich rathen[,] wenigstens [etwa] 20–25 L[achter] ununterbrochen fortzusetzen […] Wäre eine 4–5 löthige Soole erbohrt, so k[ö]nnte man erst zum Absenken eines Schachtes schreiten, der hier wohl am besten mit einem Umbruch zu versehen wäre.“ (Humboldt 1794b, Bl. 135r–v; Humboldt 2020, S. 229 u. 231) Humboldt erwartete also in 40–50 m Teufe eine 4–5 %ige Sole, die sich für die Weiterverarbeitung zu Kochsalz unter wirtschaftlich sinnvollen Bedingungen eignete. Ein dann niederzubringender Brunnen müsste außen zur Ableitung der „wilden“ Wasser mit einem „Umbruch“, das ist eine Art Kanal mit Verbindung zur Oberfläche, versehen werden.

Ein Beispiel für eine Gradierwand von drei, wie sie sich heute in Ciechocinek befinden, zeigt Abb. 7. Sie dienen nicht nur der Aufkonzentrierung der Sole als Basis für ein weniger energieintensives Sieden derselben, sondern auch zur Anreicherung der Luft mit zerstäubter Sole für Heilzwecke (Abb. 8, Nr. ⑦). Alexander von Humboldt verwandte für seinen Vorschlag zur geometrischen Ausrichtung der Gradierhäuser in der Ebene einen bergbaulichen Begriff und schrieb: „Die Gradirhäuser müßten hor[a] 4,25 gerichtet sein.“ (Humboldt 1794b, Bl. 135v; Humboldt 2020, S. 231) Auf dem verschollenen Situationsplan gab er genau die Stelle an, wo nach seinem Vorschlag die Gradierhäuser sinnvoll zu errichten wären – auf jeden Fall nicht weit weg vom Brunnen, um die Transportwege für die Sole zu verkürzen.

Abb. 7: Eine Wand des dreiseitigen Gradierwerkes in Ciechocinek mit Windrad. Foto: Józef Tomasz Juros.

Ausführlicher äußerte sich Humboldt, der bekanntlich auch Kameralistik studiert hatte, zu den Kosten für die Gradierhäuser. Dabei machte er auf den teuersten Teil derselben, die Schwarzdornbündel zur Zerstäubung der Sole, aufmerksam und unterbreitete einen Vorschlag: „Ein Fuß Gradierung würde hier bei 28 ' Höhe kaum 15 rt6 zu stehen kommen. Die Dornwellen sind bis jetzt am kostbarsten. 1 Schock kostet auf 1½ rt. Sollte die Aussicht zur Anlegung der Slonsker Saline nahe sein, so würde ich rathen[,] jetzt schon zur Anpflanzung der Dornen zu schreiten, wovon man in 3–4 Jahren großen Vortheil spüren würde.“ (Humboldt 1794b, Bl. 135v–136r; Humboldt 2020, S. 231 u. 233) Durch das Anlegen von Schwarzdornplantagen direkt vor Ort könnte man vor allen Dingen Transportkosten für die immensen Mengen an benötigten Dornenbündeln sparen. Weiterhin wäre man grundsätzlich nicht von Zulieferungen abhängig.

Wichtig waren Alexander von Humboldts Überlegungen, wie man die gesamte Anlagentechnik (Brunnen, Gradierhäuser, Siedepfannen und Lagerräume) vor Überflutungen durch das Weichselhochwasser schützen könne. Die Wasserstände waren unterschiedlich: „Doch stehen sie gewöhnlich nur 2[,] nie über 4 Fuß hoch.“ (Humboldt 1794b, Bl. 137v; Humboldt 2020, S. 239)

Den Brunnen konnte man vor dem Weichselhochwasser durch eine genügend hoch gemauerte Wand schützen.

Die Gradierhäuser wären günstig auf der Slonsker Anhöhe zu errichten. Dort bläst der Wind kräftig – und das Hochwasser reicht nicht an sie heran. Trotzdem schied diese Variante für Humboldt aus, und er schlug die Anordnung der Gradierhäuser in der Ebene bei gleichzeitigem Bau von Dämmen vor: „Unter den 2 Mitteln[,] dagegen Dämme zu ziehen, oder die Gradirung auf die Slonsker Anhöhe unweit der Kirche zu versetzen, scheint doch das erstere den Vorzug zu verdienen. Um das letztere auszuführen, müßten [etwa] 19 Bauerhäuser abgerissen werden. Wohin diese wiederbauen, da Unter-Slonsk noch mehr vom Wasser leidet?“ (Humboldt 1794b, Bl. 137v–138r; Humboldt 2020, S. 239 u. 241) Mit diesem Vorschlag wird deutlich, dass Humboldt schon in jungen Jahren neben technischen und ökonomischen Aspekten auch die Belange der einheimischen Bevölkerung in seine Überlegungen und Empfehlungen an die übergeordneten Behörden einbezog. Das war am Ende des 18. Jahrhunderts durchaus nicht selbstverständlich. Außerdem war die Slonsker Anhöhe für die benötigte Länge der Gradierhäuser zu kurz. Zusätzlich müsste die Sole auf die Anhöhe gepumpt werden, was weitere – bisher nicht vorhandene – Bewegkräfte erfordern würde.

Alexander von Humboldt hielt zwei unterschiedliche Dämme für notwendig: „Ein Damm dicht unter Slonsk ist unbedeutend. Er muß [etwa] 450 Fuß lang bei 15 Fuß Höhe sein. Der zweite gegen Nieszawa hat 900 Ruthen Länge, bedarf aber an vielen Orten kaum 2 '[,] an den meisten kaum 5 Fuß Höhe. Nur der erstere wäre zu faschiniren. Der letztere wird ein bloßer Erdwall.“ (Humboldt 1794b, Bl. 138v; Humboldt 2020, S. 243) Der Berichterstatter schätzte mögliche Kosten ab, wobei der erstere, kürzere durch die Verstärkung mit Reisig teurer als der längere in Richtung Nieszawa käme. Humboldt stellte einen weiteren Nutzen der Dämme fest: „Dazu wäre durch dies Mittel dem Slonsker Feldbau ansehnlich geholfen, da die armen Bauern oft 2 mal vergeblich aussäen.“ (Humboldt 1794b, Bl. 139r; Humboldt 2020, S. 245) Auch hier wird Humboldts später oft genannter Blick für Zusammenhänge und soziale Aspekte deutlich.

Den Mangel an Bewegkräften empfand Humboldt als gravierender, da er keine zündende Idee hatte, das Problem zu lösen. Für ihn kamen Windräder, Rosskünste (Pferdegöpel) und ein „Bach bei Wolcewo“ (Humboldt 1794b, Bl. 139r; Humboldt 2020, S. 245) infrage. Zu Letzterem äußerte er Gedanken, wie man seine Wasserführung verbessern könne, was aber nicht sehr überzeugend klang. Der Bach lag auch weit entfernt von der Stelle, wo die Energie benötigt wurde. Im Ergebnis seiner Überlegungen stellte Humboldt fest: „Zum Gradirbau werden aber leider Roßkünste nicht zu entbehren sein!“ (Humboldt 1794b, Bl. 139v; Humboldt 2020, S. 247) Dampfmaschinen, wie sie später eingesetzt wurden, erwähnte Humboldt nicht, obwohl er sie aus Tarnowitz kannte. Vielleicht war ihm der Holz- (später Kohle-)bedarf zu hoch.

Einen Vorschlag zu Siedepfannen unterbreitete der Gutachter erst am Ende des Berichtes im Zusammenhang mit Überlegungen zum zu erwartenden Holzverbrauch und Kostenabschätzungen. Er verwies auf die „vortreflichen B[ü]cklingischen oder Claiss’schen Pfannen“ (Humboldt 1794b, Bl. 140v; Humboldt 2020, S. 251), die er in früheren Gutachten an Staatsminister von Heinitz bereits ausführlich beschrieben hatte.

Humboldt schloss Überlegungen darüber an, welche Solemenge zu fördern wäre, um ganz Südpreußen mit Salz zu versorgen, zu welchen Kosten der Brunnen und die Saline zu errichten wären, unter welchen betriebswirtschaftlichen Bedingungen die Anlage arbeiten müsste. Vor allen Dingen äußerte er sich zum Erwerb von Grundstücken für die Errichtung der Saline durch den König. Die Datenlage als Voraussetzung für eine fundierte Abschätzung war mehr als dürftig. Der Berichterstatter formulierte weitgehend aus eigenem Ermessen: „Um ganz Südpreußen mit Salz zu versorgen[,] muß der Betrieb zu Slonsk /: falls es das einzige Salzwerk in der neuen Provinz bleibt :/ auf 4000 bis 4500 Last gehen[…]“ (Humboldt 1794b, Bl. 139v; Humboldt 2020, S. 247) 1 Last entspricht knapp 1,6 Tonnen.

Aus großzügigen Abschätzungen schloss Humboldt, dass „Slonsk bei einer 4 löthigen Soole bereits bauwürdig [sei].“ (Humboldt 1794b, Bl. 140v; Humboldt 2020, S. 251) Er berechnete die zu fördernde Solemenge und schätzte daraus die Länge des Gradierwerkes sowie die Investitionskosten ab (ebd.): „Die 2000–2500 Fuß Gradirung[,] welche man zu einer Fabrikation von 4000 Last gebrauchen möchte, erfordern ein Anlage Kapital von wenigstens 40–50,000 rt […]“

Humboldt nannte weitere zu berücksichtigende Investitionen, wobei er nur noch für die Dämme und das Brennholz eine Kostenabschätzung vornahm (ebd.): „[…] die Dämme von 10–12,000 rt; dann Absenkung des Schachtes, Sudhäuser, Erkaufung des Grundes /: von der Kirche und dem Bauer Johann Mielke :/ u[nd] s[o] f[ort].“ Für das Betreiben der Siedepfannen gab er bei Annahme von 4000 Last bzw. „128 000 C[entnern]“ Salz pro Jahr einen Holzbedarf von „[…] 6000 Klafter à 108 K[ubik] F[uß][,] d[as] i[st] 1½ rt pr[o] Last.“ (Humboldt 1794b, Bl. 140v–141r; Humboldt 2020, S. 251 u. 253) an. Humboldt war sich der Unzulänglichkeit der Abschätzungen durchaus bewusst. Eine abschließende Empfehlung erfolgte, wie schon gesagt, nicht. Er gab aber einem potenziellen Investor die Basis für eine positive Entscheidung an die Hand.

Humboldts Bericht über die Solevorkommen bei Slonsk wurde wahrscheinlich nach Vorlage bei Minister von Heinitz in einer Kanzlei kopiert. Eine nachweisbare Resonanz erfolgte im Jahr 1797, denn in diesem Jahr unternahm der im Salzamt Colberg angestellte Bergassessor Küster eine ausgedehnte Reise durch Südpreußen, um sich mit den dortigen geologischen Bedingungen vertraut zu machen. (Küster 1805, Bl. 235v) Leider unterschrieb der Bergassessor alle Berichte und Anträge nur mit seinem Nachnamen. Auch in Bezugnahmen auf ihn findet sich höchstens „p. Küster“ ohne Vornamen. Eine genaue Identifizierung seiner Person gestaltet sich also schwierig. Aber schon 1789 trug sich ein Friedrich Küster in das Goldene Gästebuch der Friedrichsgrube in Tarnowitz ein, wo er einer funktionierenden Dampfmaschine zusah. Im Gästebuch steht geschrieben: „1789, 2. Oktbr: Friedrich Küster, Kgl. Preusich. Berg=Cadet.“ (Anon. 1789). Wahrscheinlich handelt es sich um dieselbe Person, sodass es zulässig erscheint, im Quellenverzeichnis von „Friedrich“ Küster zu sprechen.

Küster wurde 1798 aus Colberg gemeinsam mit einigen erfahrenen Bergleuten nach Slonsk abkommandiert. Das notwendige Werkzeug für die Bohrungen musste er im dortigen Salzamt ausleihen. Es wurde über Neufahrwasser bei Danzig auf der Weichsel nach Slonsk transportiert. Das folgt aus den später in Thorn und Colberg durch verschiedene Beamte und auch ohne Unterschrift angefertigten Schriftstücken zur Rückgabe der Bohrgeräte zwischen dem 24. April und dem 4. bis 22. Mai 1801 (beispielsweise Div. 1801, Bl. 9r).

Die praktischen Arbeiten begannen am 30. Mai 1798 (Küster 1798, Bl. 144v). Den ersten Bericht verfasste Küster am 13. Juli 1798. Hierin ging es um die „Abteufung eines kleinen Bohrschachtes“ und die „Anfertigung des hölzernen Bohrgerüstes“ (Küster 1798, Bl. 145v). Um nachrollenden Sand und „wilde“ Wasser von dem Bohrloch fernzuhalten, wurde in zuvor in den Boden gerammten eisernen Röhren gebohrt. Die Arbeit war extrem beschwerlich. Ein zweiter Bericht folgte am 18. September 1798. Neben der weiteren Beschreibung der Schwierigkeiten beim Niederbringen des Bohrloches (z. B. gebrochene Bohrwerkzeuge) unterbreitete Küster hier erstmalig den Vorschlag zur Abteufung eines neuen, regulären Schachtes (Küster 1798, Bl. 156r).

Küsters dritter, nun sehr ausführlicher Bericht ist mit dem 6. November 1798 datiert, nachdem er die Bohrversuche am 26. September 1798 in 219 Fuß Teufe aus technischen Gründen einstellen musste. Das Schriftstück trägt die Ortsbezeichnung Berlin; Küster war wohl wegen der wichtigen Ergebnisse dorthin beordert worden. Der dritte Bericht enthielt ausführliche Informationen zu vorgefundenen geologischen Bedingungen, zur Wahl der Lage des Bohrloches, den Problemen beim Bohren, den zuströmenden „wilden“ Wassern und vor allen Dingen zur erbohrten Sole. Immer wieder nahm Küster auf Humboldts Gutachten Bezug. Wegen seiner Wichtigkeit wurde der dritte Bericht transkribiert und als Dokument 3 (Küster 1798) in (Humboldt 2020) aufgenommen. Im Archiv in Wernigerode befindet sich wiederum nur eine Kopie von Küsters Bericht, leider ohne den zugehörigen Situationsplan. Die folgenden Zitate beziehen sich sowohl auf diese Kopie aus dem Archiv als auch auf die Transkription.

Zuerst musste Küster entscheiden, wo er das Bohrloch niederbringt. Er kannte Humboldts Vorschlag und die genaue Lage des Reichert-Brunnens. Zwei Kriterien waren aus Küsters Sicht zu erfüllen: „1. Wo sind die stärksten und vortheilhaftesten Anzeigen auf Salzquellen? 2. Welches würde die schicklichste Lage eines Salzbrunnens in Beziehung einer leichten Kommunikation mit den übrigen Gebäuden einer Saline seÿn?“ (Küster 1798, Bl. 143r; Humboldt 2020, S. 259)

Punkt 1 ließ sich aus Küsters Sicht nicht eindeutig unter Bezug auf den von Humboldt beobachteten Salz-„Bogen“ (Humboldt 1794b, Bl. 107r; Humboldt 2020, S. 117) bzw. „Strich“ (Humboldt 1794b, Bl. 111v; Humboldt 2020, S. 135) beantworten, denn „[i]n der gesammten Niederung zeigen sich durch Salzpflanzen, Salz=Ausschläge und durch salzigen Geschmack des Wassers Merkmale einer vorhandenen Salzquelle, […] so läßt sich doch keinesweges ein Punkt ausmitteln, auf welchem solche am stärksten bemerkbar wären, […].“ (Küster 1798, Bl. 143v–144r; Humboldt 2020, S. 261 u. 263) Küster entschied deshalb: „Weil indessen der vormalige Bau Inspektor Reichert durch seinen Bohrversuch das Salzwasser in einer Teufe von 50 Fußen sehr verbessert angetroffen zu haben vorgab, so mußte ich die Nachbarschaft dieses Bohrversuches für besonders empfehlenswerth halten […]“ (Küster 1798, Bl. 144r–v; Humboldt 2020, S. 263 u. 265)

Die genaue Position des Bohrloches war auf dem nicht überlieferten Situationsplan verzeichnet. Auf die sehr wahrscheinliche Lage desselben wird am Ende dieses Abschnittes eingegangen.

Küster fügte seinem dritten Bericht eine ausführliche Tabelle über Bohrtiefen, vorgefundene Gesteine, „wilde“ Wasser und soleführende Schichten bei (Küster 1798, Bl. 147r–148v; Humboldt 2020, S. 275, 277, 279 u. 281). Die Schwemmsandschicht endete in einer Teufe von 64 Fuß. Bei 105 Fuß stieß Küster auf Kalkstein. Aus ihm floss eine Sole, deren Salzgehalt 1¼ Pfund in 1 Kubikfuß betrug. Viele Probleme bereiteten „wilde“ Wasser, besonders in 182 Fuß Teufe, die die nach oben steigende Sole stark verdünnten. In 218 Fuß Teufe erbohrte man eine Sole mit wiederum 1¼ Pfund Salz in 1 Kubikfuß. 1 Fuß weitere Bohrung führte zum Festfahren des Bohrgestänges, so dass in einer Teufe von 219 Fuß das Bohrloch aufgegeben werden musste.

Auf den weiteren Seiten seines dritten Berichts von 1798 versuchte Friedrich Küster mit vielen Worten, seine Vorgesetzten davon zu überzeugen, dass die für einen Salinenbetrieb grenzwertig niedrige Salzkonzentration der erbohrten Sole nicht ihrem wahren Wert entsprach. Er fasste zusammen: „So wahrscheinlich dieses auch an sich seÿn dürfte, so unmöglich bleibt dennoch eine nähere Bestimmung von dem eigentlichen Werthe dieser Soole […].“ (Küster 1798, Bl. 154v–155r; Humboldt 2020, S. 305 u. 307) Man müsse neue Versuche durchführen, am besten durch Niederbringen eines Schachtes, um die „wilden“ Wasser, die die Sole verdünnten, vom Bohrloch fernzuhalten. Außerdem bestehe die Aussicht, bei noch tieferer Bohrung auf höher konzentrierte Sole zu treffen, da auch die Sole in 218 Fuß Teufe bereits vermischt sein könne (Küster 1798, Bl. 155v; Humboldt 2020, S. 309).

Küster diskutierte dann die möglichen Kosten, vor allen Dingen für das Abteufen eines Schachtes bis zur „süßen Quelle, also 182 Fuß“ tief, wo er wahrscheinlich einen Umbruch anbringen und dann ohne Zustrom des „wilden“ Wassers tiefer bohren würde. Er wollte „[…] solchen [den Schacht] durch die 64 Fuß starke Sandlage mit einer Mauer […] senken […]“ (Küster 1798, Bl. 157v; Humboldt 2020, S. 317). Einen diesbezüglichen Kostenvoranschlag enthielt schon der 2. Bericht vom 18. September 1798. Der Versuchsleiter hatte damit wohl den Bogen kostenseitig überspannt, was sich im anschließenden Hin und Her bei der Bewilligung der Gelder zeigte.

Im dritten Bericht äußerte sich Küster weiterhin ausführlich über die Voraussetzungen und vor allen Dingen die Kosten für eine eventuell zu errichtende Saline. Seine technischen Vorschläge wichen nicht gravierend von denen Alexander von Humboldts aus dem Jahr 1794 ab. Nur die Nutzung des „Bach[es] bei Wolczewo“ (Küster 1798, Bl. 165v; Humboldt 2020, S. 349) zur Betreibung eines Kunstrades hielt Küster nicht für möglich.

Den Fortgang der Dinge nach dem Jahr 1798 kann man aus dem fünften Bericht entnehmen, den Küster im Jahr 1805 in Vorbereitung der Weiterführung der Bohrarbeiten in Slonsk erstellte (Küster 1805). Er verwies einleitend auf Alexander von Humboldts Bericht vom 20. Juni 1794, dem er bezüglich der damaligen Situation nichts hinzuzufügen habe, und bezog sich auf seinen eigenen Bericht (wahrscheinlich den dritten vom 6. November 1798), den er zusammen mit einem Situationsplan erst am 13. Dezember 1798 bei der zuständigen Dienststelle vorgelegt hatte (Küster 1805, Bl. 231r).

Die von Küster gesetzten Schwerpunkte des fünften Berichtes werden hier nur stichpunktartig angegeben:

Küster nutzte die verbleibende Zeit bis zu neuerlichen Befehlen und das restliche Geld, „mit mehreren kleineren Bohrversuchen, das Ausgehende des großen Sandlagers aufzusuchen, welches ich mit 17. Bohrlöchern vom Slonsker Thale bis auf die Anhöhe von Raczienzek in’s Werk richtete.“ (Küster 1805, Bl. 244v) Er bestätigte die Aussage Alexander von Humboldts zu den starken Sandschichten unter Raziącek.

Wie ging es vor Ort weiter? Die Arbeiten in Slonsk ruhten bis einschließlich 1805. In dieser Zeit wurden aber im Oberbergamt Breslau Überlegungen angestellt, wie die Salzvorkommen in Schlesien und Südpreußen besser genutzt werden können. Aus diesem Grund fand unter der Leitung von Minister Friedrich Wilhelm Graf von Reden (1752–1815) eine Beratung statt. Das durch Alexander von Mielęcki (1780–1853) verfasste Protokoll trägt die Angaben „Actum Tarnowitz, den 14. Octbr. 1805“ (Reden 1805).

Zu den Solevorkommen bei Slonsk wurde formuliert: „Versuche, welche hier, zu Theil noch zu pohlnischen Zeiten, Theils auch in dem Jahre 1798. durch den p. Küster angestellt worden sind, haben bereits circa 1¼ Pf. Soole in 1. c’ entdeckt. […] Se. Hochgräfliche Excellenz befehlen: a., zur weiteren Prüfung der schon gemachten Bohrversuche, ohnfern derselben, am Fuße der benachbarten südlichen Dünen, 2. bis 3. Bohrlöcher zu stoßen […]“ (Reden 1805, Bl. 228r)

Eine der Dünen wurde bereits auf Abb. 2 zwischen den beiden blauen, die größte Ausdehnung der Weichselhochwasser angebenden Bändern gezeigt. Sie ist, wie ebenfalls schon geschrieben, gleichfalls auf der Bohrlochkarte von Ciechocinek, Abb. 8, mit blauen Umrissen als Nr. ③ eingezeichnet. Der detaillierte Plan wurde durch die Betriebsleiterin der Kurort-Bergbauanlage Ciechocinek (Uzdrowisko Ciechocinek S. A.), Lidia Kamińska, und Michał Kamiński, selbständiger Unternehmer für Geologie, Hydrogeologie, Geotechnik, Bergbau und Umweltschutz, auf der Basis neuer Erkenntnisse im Jahr 2024 aktualisiert und dankenswerterweise für die Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. Die ursprüngliche Bohrlochkarte verfassten Mieczysław Kucharski, Jan Hibner und Julian Ciżyński auf der Grundlage eines 1960 gültigen Stadtplans, der wiederum auf alten Unterlagen basierte (Kucharski, Hibner und Ciżyński 1960).

Weitere durch von Reden ins Auge gefasste Dünen (genauer „am Fuße“ derselben, nicht direkt „unter“ ihnen) sind die schon genannten, in Abb. 6 markierten, nahe dem südwestlichen Weichselufer. Letztere entsprechen auch Humboldts Vorschlag für Bohrversuche „gegen die Slonsker Kirche hin“ (Humboldt 1794b, Bl. 134r; Humboldt 2020, S. 225).

Im Protokoll wurden sogar Festlegungen zur technischen und personellen Seite der Versuche getroffen: „Bei dem Durchsinken des schwimmenden Gebirges und der verschiedenen Salzsoolen sind neben dem Bohren mit eisernen Rohren, nach dem Verfahren auf den Westphälischen Salinen auch hölzerne Bohrröhren, und im Fall es nöthig wäre, kupferne Röhren anzuwenden.“ (Reden 1805, Bl. 229v) Der Obersteiger Stark erhielt die Aufsicht über die Arbeiten vor Ort, die unter der Leitung von Bohrmeister Buchbach erfolgen und im Frühjahr 1806 „mit Lebhaftigkeit“ beginnen sollten (Reden 1805, Bl. 230r). Verantwortlich für das Gesamtvorhaben war der preußische Berghauptmann Alexander von Mielęcki. Er musste sich nicht die gesamte Zeit in Slonsk aufhalten, sondern konnte auch von einer Amtsstube aus, z. B. in Tarnowitz, wirksam werden.

Abb. 8: Aktualisierte und mit bezifferten Kreisen zu im Text besprochenen, wichtigen historischen Plätzen versehene Bohrlochkarte von Ciechocinek aus dem Jahr 1960. Quelle: (Kucharski, Hibner und Ciżyński 1960), aktualisiert durch Lidia Kamińska und Michał Kamiński.

Mit einem „Promemoria“ vom 16. Februar 1806 (Mielęcki 1806a) unterbreitete dieser ergänzende Vorschläge zum Protokoll vom 14. Oktober 1805, die aber nicht bestätigt wurden und deshalb hier nicht Gegenstand sind.

Alexander von Mielęcki schrieb über die Bohrversuche fünf Berichte (Rapports), von denen sich vier als Kopien im Archiv in Wernigerode befinden. Im I. Rapport vom 16. Juni 1806, verfasst in Warschau (Mielęcki 1806b), ging es – wie bei Humboldt und Küster – vor allen Dingen darum, wo die drei Bohrlöcher am sinnvollsten niederzubringen wären. Mielęcki beschrieb die ausgedehnten Sandablagerungen am Weichselufer, die mit Lettenschichten abwechselten (Mielęcki 1806b, Bl. 253r). Er bestätigte Alexander von Humboldts Aussage zur Sinnlosigkeit von Bohrversuchen direkt unter dem ebenfalls auf einer Düne liegenden Ort Raciązek: „Ein jeder Bohrversuch auf diesen Anhöhen würde daher doppelte Arbeit verursachen, da man über 20 °7 sich durch Sand und Letten durchwinden müßte, um auf das Slonsker Gebirge zu kommen […].“ (Mielęcki 1806b, Bl. 253v) Mit „Gebirge“ sind unter dem Sand liegende Kalk- und Mergelschichten gemeint. „Nach den Beobachtungen des Herrn von Humboldt und nach den Berichten des p. Küster zeigt die Salzsoole einen Strich von Osten nach Westen. […] Dies hat mich veranlaßt, circa 150 ° gegen Mittag, von dem p. Küsterschen Bohrversuche das erste Bohrloch № 1. stoßen zu lassen.“ (Mielęcki 1806b, Bl. 254r–v) Das bedeutet: Bohrloch № 1 befand sich nach Mielęckis Angabe etwa 300 m südlich vom Küster-Bohrloch.

Das ist auf Abb. 8 nachvollziehbar. Hinter dem roten dicken Punkt 1-St verbirgt sich das Küster-Bohrloch (Abb. 8, Nr. ⑤), hinter dem roten dicken Punkt 3-St das Bohrloch № 1 von Mielęcki (Abb. 8, Nr. ⑧). Das Küster-Bohrloch kann man anhand des „Grabens“ identifizieren. Der von Humboldt erwähnte, auf Abb. 5 deutlich gezeichnete „Graben“ lässt sich noch – außerhalb des Kurparks als blaue Linie – streckenweise gestrichelt entdecken (Abb. 8, Nr. ④). Bohrloch № 1 von Mielęcki befindet sich auf Abb. 8 in (abgeschätzt) 308 m Entfernung südlich des Küster-Bohrloches, also bei Beachtung von Unsicherheiten der Umrechnung der Dimensionen und der Zeichnung wie durch Mielęcki angegeben, am nordseitigen Fuß der Düne ③. Man kann auch einen Bezug zu Raczyńskis Aussagen (Raczyński 1935, S. 48) herstellen. Er erwähnte den „Sandhügel“, auf dem die heutige, auf dem Stadtplan deutlich sichtbare Kirche steht. Der Fuß dieser Düne „in Richtung Raciążek“ erwies sich später als Standort der effizientesten Brunnen, wie man auch der Häufigkeit der auf Abb. 8 angegebenen, erfolgreichen Bohrungen entnehmen kann.

Mielęckis Bohrarbeiten begannen Anfang Juni 1806. Er berichtete über die Probleme: „Ohne Röhren ist es in dem Slonsker Aufgeschwemmten Gebirge nicht möglich, auch nur 1. Lachter niederzukommen.“ (Mielęcki 1806b, Bl. 256r) Er äußerte sich detailliert zu den Röhren und den speziellen Bohrern sowie zu den einheimischen Handwerkern, die ihm bei der Beschaffung der Werkzeuge behilflich sein sollten. Weiterhin informierte er zum Einsatz von Obersteiger Stark und Bohrmeister Buchbach.

Mielęckis II. Rapport wurde bisher nicht aufgefunden.

Im III. Rapport (Mielęcki 1806c) standen abermals die Probleme beim Niederbringen des Bohrlochs № 1 im Mittelpunkt, wofür Bohrmeister Buchbach verschiedene Meißel- und Kronenbohrer verwendete (Mielęcki 1806c, Bl. 260v). Probleme gab es auch mit der Ramme für das Niederbringen der Bohrrohre. Der Sand enthielt größere Kieselsteine, die sich vor das Bohrloch setzten bzw. – richtiger formuliert – seit geologischen Zeiten an der durch die Ramme erreichten Stelle lagen. Man überlegte auch, ob vielleicht ein abgebrochenes Stück des Eisenrohres oder ein gegebenenfalls verkanteter Bohrschuh das Bohren behinderte.

Addiert man für den im III. Rapport angegebenen Zeitraum den Zuwachs an Teufe, wurden in den 12 Tagen ganze 137,5 cm erreicht. Dabei „ward nun in 52 ' Teufe eine starke Quelle bemerkt, selbige wog nach der Soolenspindel ⁶⁵⁄₁₀₀ Pf.“ (Mielęcki 1806c, Bl. 263v) Man hatte sich bestimmt bessere Werte gewünscht! Der Bericht endete mit den bisher angefallenen Ausgaben.

Im IV. Rapport (Mielęcki 1806d) ging es zunächst um Bohrloch № 2. Am 29. Juli 1806 „ward das Bohrloch № 2. 208 Lachter 4. Achtel nordwestl[ich] vom Bohrloch № 1. und 143. L[a]ch[ter] 4 ' westlich von dem p Küsterschen Bohrloche angefangen.“ (Mielęcki 1806d, Bl. 265v) Auf der Bohrlochkarte (Abb. 8) ergibt sich für das mit einem roten dicken Punkt gekennzeichnete Bohrloch 2-St ein Abstand vom Küster’schen Bohrloch 1-St von 280 m, d. h. etwa 140 Lachter, was Mielęckis Angabe von 143 Lachtern sehr nahekommt. Für den Abstand von Mielęckis Bohrloch № 1 wurden auf der Karte 392 m bzw. 196 Lachter ermittelt, was ebenfalls nahe bei dem von Mielęcki angegebenen Wert von 208 Lachtern liegt, zumal auf der Karten-Legende für die rot gekennzeichneten Bohrlöcher vor 1850 die Aussage „ungefähre Position“ zu lesen ist. Bei dem Bohrloch 2-St handelt es sich also mit großer Wahrscheinlichkeit um Mielęckis Bohrloch № 2 (Abb. 8, Nr. ⑨).

In einer Teufe von 62 ' 10 " wurde Sole von ⁶⁵⁄₁₀₀ lb erbohrt. 2 ' 2 " tiefer wog sie schon 1²⁵⁄₁₀₀ lb (vgl. Mielęcki 1806d, Bl. 266v).

Es folgen Aussagen, aus denen man entnehmen kann, dass sich Mielęcki und Stark uneins über das Ansetzen von Bohrloch № 3 waren. Auch gab es Probleme mit der Schnelligkeit der Zustellung von Post und damit Befehlen an Obersteiger Stark. Mielęcki verwies auf nachzureichende Situationspläne und Bohrprofile (Mielęcki 1806d, Bl. 267r). Sie wurden bisher nicht aufgefunden. Der IV. Rapport endete wieder mit einer Auflistung der Ausgaben.

Der V. Rapport (Mielęcki 1806e) begann mit der Mitteilung über eine angebohrte soleführende Schicht: „Auf dem Bohrloch № II. ward den 9. m. pr.8 Nachmittags in einer Teufe von 74. Fuß 7½. Zoll festes Gestein und zugleich eine starke Soolquelle erbohrt […] Diese Soole wog 1⁸⁵⁄₁₀₀. lb und ist eine Quelle, die mit dem Küsterschen Bohrloch nicht getroffen ward […].“ (Mielęcki 1806e, Bl. 270r) Obwohl deutlich tiefer als in Bohrloch № 1 gebohrt (dort waren es bis dato nur 53 Fuß) und recht verheißungsvoll, auf noch höher konzentrierte Sole zu treffen, verließ Obersteiger Stark bei 85 Fuß 2½ Zoll das Bohrloch № 2 und begann die Bohrungen in Bohrloch № 3. Ein Grund wurde nicht genannt.

Bohrloch № 3 „ward circa 100 ° nördlich von dem p. Küsterschen Bohrloch angesezt […].“ (Mielęcki 1806e, Bl. 270v) Die Bohrungen begannen am 12. August 1806 in der Richtung, die Alexander von Humboldt mit der Aussage „etwa näher gegen die Slonsker Kirche hin“ (Humboldt 1794b, Bl. 134r; Humboldt 2020, S. 225) vorgeschlagen hatte. Die Lage stimmte auch mit der Weisung von Minister von Reden überein, am Fuße der Dünen zu bohren. Wegen großer Kieselsteine, die sich unerwartet vor dem Bohrloch befanden und mit dem vorhandenen Gerät nicht abzutragen waren, musste das Bohrloch jedoch in einer Teufe von 51 Fuß 4¾ Zoll verlassen werden, ohne auf Sole zu stoßen. Die soleführenden Schichten lagen wahrscheinlich deutlich tiefer.

Dieses Bohrloch № 3 ist auf der in Abb. 8 gezeigten Bohrlochkarte von Ciechocinek nicht angegeben. Der Grund könnte im Nichterreichen der soleführenden Schicht liegen.

Ausgehend von den Erkenntnissen zu Kieselsteinen in Bohrloch № 3, wurde für das zuvor aufgegebene Bohrloch № 1 eine ähnliche Situation, d. h. Kieselsteine vor dem Bohrloch, gefolgert. Da die Bergleute hier schon auf eine nutzbare Sole gestoßen waren, suchte Stark intensiv nach einer Lösung zum weiteren Abteufen des Bohrlochs № 1, die er auch fand. „Den 19.ten früh ward dieses Bohrloch wieder angegriffen und mit Meisselbohrern ganz langsam und nicht stark gebohrt, damit an dem Bohrzeuge nichts springen möchte. Nach 8. Stunden war man auch so glücklich, ein 3. Zoll starkes, hornsteinartiges Geschiebe, auf welchem die Röhren dichte aufsaßen, zu durchbohren und eine Spur von blauem Letten zu erhalten.“ (Mielęcki 1806e, Bl. 272r)

Stark legte abermals eine Pause bei Bohrloch № 1 ein und kehrte zu Bohrloch № 3 zurück, um dieselbe Bohrtaktik anzuwenden. Der Versuch gelang aber nicht, denn zwei Meißelbohrer brachen bei der Schraube ab. Damit war der Vorrat an scharfkantigen Bohrern aufgebraucht (Mielęcki 1806e, Bl. 272v).

Die Bergleute kehrten zu Bohrloch № 1 zurück. Da dort jetzt in weniger hartem Kalkstein zu bohren war, konnten sie noch vorrätige, etwas abgenutzte Bohrer einsetzen. Nach weiteren 19 Fuß 9 Zoll stießen sie auf eine soleführende Kluft. „Die Soole wog 2³⁄₁₀₀. lb.“ (Mielęcki 1806e, Bl. 273r) Der Anteil an Schlamm in der Sole verringerte sich mit der Zeit und der Salzgehalt stieg an. „Am 31. m. pr. wog die Soole 2⁷²⁄₁₀₀. lb.“ (Mielęcki 1806e, Bl. 273v) Das bedeutete, dass sie unter Beachtung der nicht sehr genauen Umrechnungen etwa 4,71 %ig und damit nach Alexander von Humboldts Aussage und Zielstellung für die Salzherstellung geeignet war. Der Zufluss betrug 1 Kubikfuß in 2¼ Minuten.

Die Bohrarbeiten wurden fortgesetzt, da Küster zuvor in 219 Fuß Teufe wiederum auf eine soleführende Schicht gestoßen war. Die Bergleute bohrten weiter bis 98 Fuß 6½ Zoll Teufe (Mielęcki 1806e, Bl. 273r).

Außerdem entschloss man sich vor Ort, ein Bohrloch № 4 „im Ausgehenden oder Liegenden auf dem wahrscheinlichen Streichenden der Salzsoole“ (Mielęcki 1806e, Bl. 275r) niederzubringen. Es wurde „c[irca] 200 Lachter südwestlich von dem Bohrloch № 1“ vorgesehen. Vergleicht man diese Angabe mit den etwa 450 m Abstand zwischen den roten dicken Punkten 3-St und 4-St auf Abb. 8 und berücksichtigt, dass die Angabe „c[irca] 200 Lachter“ wahrscheinlich nicht die ganz genaue Lage der dann niedergebrachten Bohrstelle beschreibt, stimmen diese Aussagen recht gut überein. Der rote dicke Punkt 4-St gibt somit an, wo sich Bohrloch № 4 befand (Abb. 8, Nr. ⑩), das von Reden ursprünglich nicht vorgesehen hatte. Mielęcki kam aber nicht mehr dazu, über das Niederbringen auch dieser Bohrstelle in einem weiteren Rapport zu berichten.

Er konnte es sich nicht versagen, im V. Rapport vom 14. September 1806 auf seine eigenen bisherigen Verdienste hinzuweisen: „Wir haben eine Salzsoole, die bereits siedewürdig ist. Ihre starken Zuflüsse und ihr heftiger Druck beweist ihr Steigen bis zu einer Höhe von 85 ' 4½ ". Jenes glückliche Ereigniß mußte mich um so mehr freuen, als diese Soole in dem ersten Bohrloche erhalten wurde welches ich angegeben hatte.“ (Mielęcki 1806e, Bl. 275v–276r) Er würdigte aber auch die Verdienste von Obersteiger Stark, Bohrmeister Buchbach sowie der direkt am Bohrloch tätigen Bergleute und beantragte Prämien.

Mielęcki informierte noch, dass er Soleproben zur Anfertigung einer beglaubigten Analyse eingesandt habe. Ähnlich wie Küster legte er seinem V. Rapport auch eine Tabelle über die in der Tiefe der drei bisherigen Bohrlöcher angetroffenen Gesteinsschichten und Quellen bei. Zum Bohrloch № 4 konnte er noch keine Ergebnisse vorlegen. Der Bericht schloss wieder mit den Ausgaben.

Mielęckis V. Rapport sollte die letzte amtliche Handlung in Sachen Sole in Slonsk unter preußischer Regierung sein, denn am 1. Dezember 1806 (Mielke 1972, S. 52) marschierten Napoleons Truppen in Südpreußen ein. Alle Bohrarbeiten wurden schlagartig abgebrochen und die Bergleute abgezogen.

Die Ergebnisse der letzten Bohrversuche waren zweifellos ein Erfolg und rechtfertigten den Bau einer Saline. Wie zielstrebig Mielęcki darauf zusteuerte, lässt sich daran erkennen, dass er schon vor dem Einmarsch der Franzosen zum Schutz eines potenziellen Brunnens vor Überflutungen durch „wilde“ Wasser eine spezielle Dampfmaschine bestellte, die sich in den letzten Monaten des Jahres 1806 bereits auf dem Weg nach Ciechocinek befand.

Die kriegerischen Auseinandersetzungen und die neuen Machtverhältnisse führten dazu, dass die nutzbaren Solequellen zwischen Slonsk und Ciechocinek zeitweilig in Vergessenheit gerieten. Erst im Jahr 1822 pachtete der schon eingangs erwähnte Unternehmer Konstanty Leon Wolicki die für die Soleförderung und die Errichtung einer Saline wichtigen Grundstücke. Diese Aktivität kann als Beginn der ernsthaften Vorbereitung einer Investition gelten. Am 1. März 1823 schrieb er an den Finanzminister des nach dem Wiener Kongress entstandenen Königreichs Polen, den Grafen Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki (1778–1846) und meldete sein Interesse an der Versorgung der Bevölkerung mit Salz an. Der Brief wurde in (Raczyński 1935, S. 55) nachgedruckt. Im Jahr 1824 erfolgte die Unterzeichnung zweier Verträge zum Bau der Saline und zur Finanzierung der Investition. Daran wurde am 10. Juni 2024 in Ciechocinek mit der Enthüllung eines Denkmals für Wolicki erinnert. Aus diesem Anlass erschien auch die Schrift „Ciechocińska Fabryka Soli – Powrót do źródeł“ (Salzfabrik in Ciechocinek – zurück zu den Quellen) (Kudyba und Juros 2024). Mit einer zeitlichen Distanz von rund drei Jahrzehnten wurden Alexander von Humboldts Vorschläge aus dem Jahr 1794 in die Realität umgesetzt. Dazu wird an anderer Stelle zu berichten sein.

***

Die polnische Journalistin und Filmregisseurin Teresa Kudyba hat mit ihrer engagierten, ideenreichen Vorgehensweise und ihren beiden kurzfristig angefertigten Videos (Filme bzw. Reportagen) einen hervorragenden Anteil an dem schnellen Auffinden von lokalen Belegen, die diesem Aufsatz zugrunde liegen. Dafür danken ihr die Autoren besonders herzlich. Ebenso gilt der Dank Jeannette Krämer vom Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Standort Wernigerode, für die Hilfe bei der Erschließung der Archivunterlagen.

Anon. (1789): Das Goldene Buch von Tarnowitz (Fremdenbuch der Friedrichsgrube von 1788 ab). Anhang zur Festschrift zum XII. Allgemeinen Deutschen Bergmannstage Bd. V., Breslau 1913.

Broszat, Martin (1963): 200 Jahre deutsche Polenpolitik. Suhrkamp Taschenbücher, Frankfurt am Main.

Div. (1801): Spezification und Transportweg der nach Colberg zurückgesendeten Bohrgerätschaften, Thorn und Colberg, zwischen dem 24. 04.–22. 05. 1801. Vier Schriftstücke. Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Standort Wernigerode, F 37, II, Nr. 40, Bl. 3v, 4r, 8r–v, 9r.

Friedrich Wilhelm II. (1790): Brief an Stanislaw II. August Poniatowski vom 11. 04. 1790, veröffentlicht in: Addendum zur Gazeta Warszawska vom 08. 05. 1790.

Gerko, Włodzimierz (1995): Inicjatywa budowania warzelni soli w Ciechocinku na przełomie XVIII i XIX wieku. In: Zapiski Kujawsko Dobrzyńskie, Tom 9, Gospodarka i społeczeństwo, Włocławek.

Gilly, David (1803): Specialkarte von Südpreussen, Blatt Thorn. Herder-Institut Marburg. Sign. R/32 II L 221:C 1; auch: Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Sign. CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. D.3949/4 [IX.9-r-4]; CBGiOŚ. IGiPZ PAN, sygn. PTG D.831/4 [IX.9-s-4].

Hein, Wolfgang-Hagen; Eberhard Arnold und Fritz Zürl (1992): Alexander von Humboldts Generalbefahrungsberichte der fränkischen Gruben im Jahre 1795. Teil I: Bericht über das Nailaer Bergamts-Revier. Historischer Verein für Oberfranken. Sonderdruck aus: Archiv für Geschichte von Oberfranken, Bd. 72, Bayreuth.

Hülsenberg, Dagmar (2024): Alexander von Humboldt – ein anerkannter Salzfachmann. In: Naturschutz, Klimawandel und die Brüder Humboldt. Abhandlungen der Humboldt-Gesellschaft für Wissenschaft, Kunst und Bildung e. V., Bd. 47, TZ-Verlag Roßdorf.

Humboldt, Alexander von (1794a): Brief an Hofrat Georg August Ebell vom 10. Juni 1794 aus Goldkronach. Berlin: Stiftung Stadtmuseum. AvHumboldt Sammlung Hein, Hu 99/02 QA, Heinnr. II,06.

Humboldt, Alexander von (1794b): Goldkronach, den 20ten Juni 1794. Der Ober Bergmeister v. Humboldt berichtet allerunterthänigst über die Salzquellen am westlichen Weichselufer bei Slonsk und reicht einen Situations Plan darüber ein. Abschrift Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Standort Wernigerode, F 36, IId, Nr. 33, Bl. 106r–141r (71 Seiten).

Humboldt, Alexander von (1973): Die Jugendbriefe Alexander von Humboldts 1787–1799. Hrsg. von Ilse Jahn und Fritz G[ustav] Lange. (Beiträge zur Alexander-von-Humboldt-Forschung, Bd. 2). Berlin.

Humboldt, Alexander von (2020): Gutachten zur Salzgewinnung 1789–1794. Hrsg. von Dagmar Hülsenberg und Ingo Schwarz mit einer Studie von Dagmar Hülsenberg. (Beiträge zur Alexander-von-Humboldt-Forschung, Bd. 48). Berlin/Boston.

Juros, Józef Tomasz (2020): W Dolinie Małej Panwi. Historia fryderycjańskiej osady hutniczej Ozimek/Malapane od 1754 do 1945 roku, Ozimek (wydanie II poprawione i uzupełnione), ISBN 978-83-929717-7-1; Deutsche Übersetzung: (2022) Im Tal der Malapane. Die Geschichte der friderizianischen Hüttensiedlung Malapane (Ozimek) von 1754 bis 1945, Wittibreut.

Krawiec, Arkadiusz, und Izabella Jaworska (2023): Ciechocinek Spa – the Biggest Health Resort in the Polish Lowlands in Terms auf Geotourism. Geoheritage 1S:103, https://doi.org/10.1007/s1237-023-00871-4.

Kucharski, Mieczysław; Jan Hibner und Julian Ciżyński (1960): Ciechocinek. Hydrogeologische Dokumentation des Kurgebiets. Manuskript. Konsultation mit Zdzisław Pazdro.

Kudyba, Teresa, und Józef Tomasz Juros (2024): Ciechocińska Fabryka Soli – Powrót do źródeł. Ciechocinek.

Küster, [Friedrich] (1798): Bericht vom 6. November 1798 über die Bohrversuche in Slonsk an der Weichsel ab 30. Mai 1798. Akten der Königlichen Ober=Berghauptmannschaft. „Salz=Amts=Akten“ S. XLIII. 112. Vol. I., Abschrift. Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Standort Wernigerode, F 36, IId, Nr. 33, Bl. 142v–167r (51 Seiten).

Küster, [Friedrich] (1800): Begründung und Vorschlag vom 3. Februar 1800 über das weitere Vorgehen, um in Slonsk Salzquellen in Teufen unter 219 Fuß zu erbohren. Akten der Königlichen Ober=Berghauptmannschaft. „Salz=Amts=Akten“ XLIII. 112. Vol. 2, Abschrift. Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Standort Wernigerode, F 36, IId, Nr. 33, Bl. 198r–205v (16 Seiten).

Küster, [Friedrich] (1805): Ueber die Versuche auf Salzquellen bei Slonsk. Nachlese aus Colberg vom 20. Oktober 1805. Akten der Königlichen Ober=Berghauptmannschaft „Salz=Amts=Akten“ S. XLIII. 112, Vol. 2, Abschrift. Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Standort Wernigerode, F 36, IId, Nr. 33, Bl. 231r–244v (28 Seiten).

Łabęcki, Hieronim (1841): Górnictwo w Polsce. Opis kopalnictwa i hutnictwa polskiego, pod względem technicznym, historyczno-statystycznym i prawnym. Tom I, Warszawa.

Mielęcki, Alexander von (1806a): Allerunterthanigstes Promemoria über die Versuche auf Salzsoole bei Slonsk, Berlin, den 16. Februar 1806. Akten der Königlichen Ober=Berghauptmannschaft, Salzamts=Sachen. S. XLIII, Vol. II, Abschrift Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Standort Wernigerode, F 36, IId, Nr. 33, Bl. 245r–250r (11 Seiten).

Mielęcki, Alexander von (1806b): Iter Rapport über die Slonsker Salz= und Dobrzÿner Braunkohlen=Versuche. Warschau, den 16. Juni 1806. Akten der Königlichen Ober=Berghauptmannschaft, Salzamts=Sachen. S. XLIII, 112, Vol. II, Abschrift Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Standort Wernigerode, F 36, IId, Nr. 33, Bl. 251r–259r (17 Seiten).

Mielęcki, Alexander von (1806c): IIIter Rapport über die in Südpreußen auf Salzsoole angestellten Versucharbeiten vom 13. bis 24. Juli. Tarnowitz, den 8. Aug. 1806. Akten der Königlichen Ober=Berghauptmannschaft: Salzamts=Sachen. S. XLIII. 112, Vol. II, Abschrift Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Standort Wernigerode, F 36, IId, Nr. 33, Bl. 260r–264v (10 Seiten).

Mielęcki, Alexander von (1806d): IV.ter Rapport über die in Südpreußen auf Salzsoole angestellten Versuch=Arbeiten vom 25. Juli bis 9. Aug. Tarnowitz, den 21. August 1806. Akten der Königlichen Ober=Berghauptmannschaft: Salzamts=Sachen. S. XLIII. 112. Vol. II, Abschrift Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Standort Wernigerode, F 36, IId, Nr. 33, Bl. 265r–269v, (10 Seiten).

Mielęcki, Alexander von (1806e): V.tenr Rapport über die in Südpreussen auf Salzsoole angestellten Versucharbeiten, vom 9.ten bis 31.sten August. Tarnowitz den 14. September 1806. Akten der Königlichen Ober=Berghauptmannschaft: Salzamts=Sachen. S. XLIII. 112 Vol. II, Abschrift Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Standort Wernigerode, F 36, IId, Nr. 33, Bl. 270r–278r (17 Seiten).

Mielke, Emil (1972): SCHLONSK: Chronik eines deutschen Dorfes an der Weichsel in Mittelpolen. Mit einem Vorwort von Otto Heike. Ostdeutsche Forschungsstelle im Lande Nordrhein-Westfalen, Bd. 14, Dortmund. Digital Revision – Version 1.0, Mai 2004, von Jutta Dennerlein, http://www.upstreamvistula.org/Documents/MielkeEmil_Schlonsk.pdf [zuletzt aufgerufen am 6. 12. 2024].

Olszewicz, Bolesław (1964): Aleksander Humboldt i polski świat literacki, Przegląd Humanistyczny, Tom 8, Zeszyt 1 (40).

Poniatowski, Stanislaw II. August (1790): Brief an Friedrich Wilhelm II vom 29. 03. 1790, veröffentlicht in: Addendum zur Gazeta Warszawska am 08. 05. 1790.

Raczyński, Marian (1935): Materiały do historii Ciechocinka od zapoczątkowania budowy warzelni soli do wybuchu wielkiej wojny. Zeszyt pierwszy, Warszawa. Reprint: Pracownia Poligraficzna, Toruń 2006, ISBN 83-920367-6-X.

Reden, Friedrich Wilhelm Graf von (1805): Ministerial=Protokoll über die in Ober= und Neu=Schlesien, sowie auch in Südpreussen anzustellenden Versuche auf Salzquellen und Steinsalz. Tarnowitz, den 14. 10. 1805. Akten der Königlichen Ober=Berghauptmannschaft, Salz=Amts=Sachen. S. XLIII, 112, Vol. II. Abschrift. Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Standort Wernigerode, F 36, IId, Nr. 33, Bl. 223r–230v, (15 Seiten).

Roos, Hans (1968): Polen von 1668 bis 1795. In: Theodor Schieder, Fritz Wagner (Hrsg.): Handbuch der Europäischen Geschichte. Bd. 4: Europa im Zeitalter des Absolutismus und der Aufklärung. Stuttgart, S. 690–752.

Schwarz, Ingo (Hrsg.) (2019): Alexander von Humboldt-Chronologie. In: edition humboldt digital. Hrsg. von Ottmar Ette. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Berlin. Version 10 vom Juli 2024, http://edition-humboldt.de/v5/H0000002 [zuletzt aufgerufen am 6. 12. 2024].

Zielnica, Krzysztof (2004): Polonica bei Alexander von Humboldt. Ein Beitrag zu den deutsch-polnischen Wissenschaftsbeziehungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. (Beiträge zur Alexander-von-Humboldt-Forschung, Bd. 23). Berlin.

1 In den eckigen Klammern befinden sich durch die Autoren ergänzte Buchstaben, Worte und Satzzeichen für die bessere Lesbarkeit.

2 Das Zeichen ' steht für die Dimension Fuß.

3 Als Abkürzung für das „preußische Pfund“ verwendete Humboldt die aus dem Englischen stammenden Buchstaben „lb“.

4 Das Zeichen " steht für Zoll.