Ulrich Stottmeister

Der von Alexander von Humboldt geförderte französische Chemiker Jean-Baptiste Boussingault veröffentlichte 1827 eine neue Theorie zur chemischen Bindung zwischen zwei Metallen. Am Beispiel von Silber in purem Gold aus südamerikanischen Fundstellen bewies er, dass beide Edelmetalle dieser natürlichen Legierung in festen Proportionen miteinander verbunden waren. Der ebenfalls von Humboldt unterstützte deutsche Chemiker und Mineraloge Gustav Rose bezweifelte diese Theorie. Er sammelte zum Gegenbeweis während Humboldts russisch-sibirischer Reise im Uralgebiet Goldproben. Seine Analysen zeigten, dass zwischen Gold und Silber keine Bindungen vorhanden waren und damit eine freie Mischung beider Metalle möglich. Die theoretische Begründung dieses Ergebnisses konnte erst 1926 durch die Entdeckung der „Goldschmidtschen Regel“ erfolgen.

Le chimiste français Jean-Baptiste Boussingault, encouragé par Alexander von Humboldt, a publié en 1827 une nouvelle théorie sur la liaison chimique entre deux métaux. En prenant l’exemple de l’argent dans l’or pur provenant de sites sud-américains, il prouva que les deux métaux précieux de cet alliage naturel étaient liés dans des proportions solides. Le chimiste et minéralogiste allemand Gustav Rose, également soutenu par Humboldt, a mis en doute cette théorie. Pour prouver le contraire, il a collecté des échantillons d’or dans la région de l’Oural pendant le voyage russo-sibérien de Humboldt. Ses analyses montrèrent qu’il n’y avait pas de liaisons entre l’or et l’argent, ce qui rendait possible le mélange libre des deux métaux. La justification théorique de ce résultat n’a pu être apportée qu’en 1926 par la découverte de la « règle de Goldschmidt ».

The French chemist Jean-Baptiste Boussingault, who was encouraged by Alexander von Humboldt, published a new theory on the chemical bond between two metals in 1827. Using the example of silver in pure gold from South American sites, he proved that the two precious metals in this natural alloy were bound together in fixed proportions. The German chemist and mineralogist Gustav Rose, who was also supported by Humboldt, doubted this theory. To prove the opposite, he collected gold samples in the Ural region during Humboldt’s Russian-Siberian journey. His analyses showed that there were no bonds between gold and silver, which made a free mixture of the two metals possible. The theoretical justification for this result was not provided until 1926 with the discovery of the ‘Goldschmidt rule’.

Als Alexander von Humboldt 1829 seine Forschungsreise durch Russland und Sibirien unternahm, wurde er von dem Chemiker und Mineralogen Gustav Rose2 sowie dem Zoologen, Botaniker und Mediziner Christian Gottfried Ehrenberg3 begleitet.

In seiner ersten Publikation nach der Reise berichtete Rose:

Als ich im Jahre 1829 Hrn. Baron v. Humboldt auf seiner Reise nach Sibirien begleitete, wünschte ich die Gelegenheit nicht vorübergehen zu lassen, Goldproben von verschiedenen Goldwäschen des Ural zu sammeln, um durch sie die chemische Beschaffenheit des gediegenen Goldes von diesem Gebirge zu erfahren. (Rose 1831a, S. 164–165)

Alexander von Humboldt bat persönlich den russischen Minister Georg Cancrin4 um die Genehmigung, während der Reise von jeder besuchten Fundstelle einige Gramm Gold mitnehmen zu dürfen. Die umgehend erteilte Erlaubnis wurde durch einen Regierungserlass (Ukas) allen Goldwerken mitgeteilt (Rose 1831a, Rose 1842).

Aus heutiger Sicht verwundert sowohl die von Rose gegebene Begründung seiner Bitte, „die Beschaffenheit“ des Uralgoldes zu analysieren, als auch Humboldts persönlicher Einsatz für dieses Vorhaben, da seinerzeit zur Zusammensetzung und Struktur des puren Goldes bereits umfangreiche Kenntnisse vorlagen.

In der Monografie „Die Uraldiamanten und Alexander von Humboldts russisch-sibirische Reise 1829“ (Stottmeister 2022a) wird im Kapitel II.4.25 die tatsächliche Motivation Roses für das Sammeln und das spätere aufwändige Analysieren der umfangreichen Zahl der Goldproben abgeleitet sowie Humboldts Interesse an diesem Vorhaben verfolgt. Der Ausgangspunkt für die vorliegenden Betrachtungen ist ein Aufsatz von Jean-Baptiste Boussingault6 (Boussingault 1827a). Dieser von Humboldt sehr geförderte französische Chemiker hatte in seinem Aufsatz eine neue Theorie zur chemischen Bindung des Silbers im puren Gold in festen Proportionen vorgelegt, die in der Fachwelt Aufsehen erregt hatte, aber auch Zweifel von Seiten Roses hervorrief. Boussingault hatte seine Theorie durch eine größere Anzahl von chemischen Gold-Silberanalysen aus verschiedenen südamerikanischen Gold-Fundorten abgeleitet. Für eine experimentelle Überprüfung unter vergleichbaren Bedingungen bot sich für Rose die Humboldtreise mit ihren idealen Voraussetzungen für eine umfangreiche Probenahme von Gold aus unterschiedlichen Fundstellen an, die wiederum einer ministeriellen Genehmigung bedurften.

Die vorliegende Studie ist die vertiefte Darstellung und erweiterte methodische Betrachtung eines nach Abschluss der russisch-sibirischen Reise sich über Jahre erstreckenden Disputes zwischen Boussingault und Rose. Wissenschaftsgeschichtlich ist dieser Disput überaus bedeutsam, denn das Ergebnis des Disputes beeinflusste über Jahrzehnte hinweg in der Chemie und Kristallographie die Ansichten zu Bindungen zwischen Metallen.

Die umfangreichen geologischen, kristallographischen und mineralogischen Ergebnisse der russisch-sibirischen Reise wurden umfassend in den beiden Bänden des Reiseberichts von Gustav Rose (Rose 1837, 1842) und den Beschreibungen von Alexander von Humboldt (1843) dargestellt und später umfangreich ergänzt und kommentiert, u. a. durch Suckow (2005) und Beck (2009). In der edition humboldt digital (Ette 2024) werden z. B. unter der Rubrik Reisetagebücher jeweils neue Erkenntnisse zur russisch-sibirischen Reise berücksichtigt.

Nach dem damaligen Stand der Wissenschaft waren wesentliche Fragen zu den Fundstellen und zum Vorkommen des Goldes geklärt und die grundlegenden chemisch-analytischen Technologien zur Gewinnung des Edelmetalls bekannt. Außerdem wurden bereits die unterschiedlichen Silbergehalte der verschiedenen Goldminen und Goldwäschen sowie die hauptsächlich im gediegenen Gold vorkommenden Spurenelemente Kupfer und Eisen als Qualitätsstandards analysiert. Für eine eventuell angestrebte Suche nach unbekannten Spurenelementen waren die von Rose jeweils gewünschten Goldmengen von wenigen Gramm viel zu gering, da die damaligen chemisch-analytischen Verfahren größere Einsatzmengen benötigt hätten.

Damaschun (2023) fasste die Ergebnisse der Uralgold-Analysen im zweiten Band von Roses Reisebericht (Rose 1842) folgendermaßen zusammen:

Diese Erkenntnisse waren von allgemeinem Interesse und zeugten von großem chemisch-analytischem Können in Roses Laboratorium. Der Aufwand für die Sammlung und chemische Analyse einer großen Zahl von Goldproben war jedoch so enorm, dass er sich nur durch sehr spezifische Beweggründe rechtfertigen lässt.

Eine überzeugende Motivation für die Sammlung der Goldproben, die zugleich Humboldts persönlichen Einsatz für die Genehmigung der Probenmitnahmen erklärt, nannte Rose bereits selbst in der ersten Veröffentlichung von 1831 (Rose 1831a). Demnach zweifelte Rose an den Ergebnissen einer Studie, die der von Humboldt sehr geschätzte Jean-Baptiste Boussingault im Jahr 1827 publiziert hatte. Boussingault berichtete in dieser Studie über seine Analyse einer Serie von Gold-Silber-Proben aus unterschiedlichen Bergwerken und Goldwäschen Kolumbiens und leitete aus seinen Befunden eine neue Hypothese ab, die Rose nicht plausibel erschien8.

Boussingault hatte 1827 durch seine Analysen dargestellt, dass das stets im puren Gold in geringeren Konzentrationen vorhandene Silber in festen Proportionen mit dem Gold verbunden ist, entsprechend also eine chemische stöchiometrische Metall-Metall-Bindung zwischen beiden Metallen existiere. Boussingault führte als Beweis seiner Hypothese die Resultate seiner chemischen Gold-Silber-Analysen von einer größeren Anzahl von Goldproben aus unterschiedlichen südamerikanischen Fundstellen an und verglich diese mit einzelnen europäischen Goldfunden.

Zusammengefasst lautete die Erkenntnis Boussingaults in heutiger Ausdrucksweise: „In purem Gold befinden sich Silber und Gold in definierten Verhältnissen miteinander verbunden. Sie bilden auf diese Weise neue, aber definierte Verbindungen [Aureta, franz. Aurures, Anm. U. St.].“ (Boussingault 1827a nach der Übersetzung Boussingault 1827c, S. 42 f.)

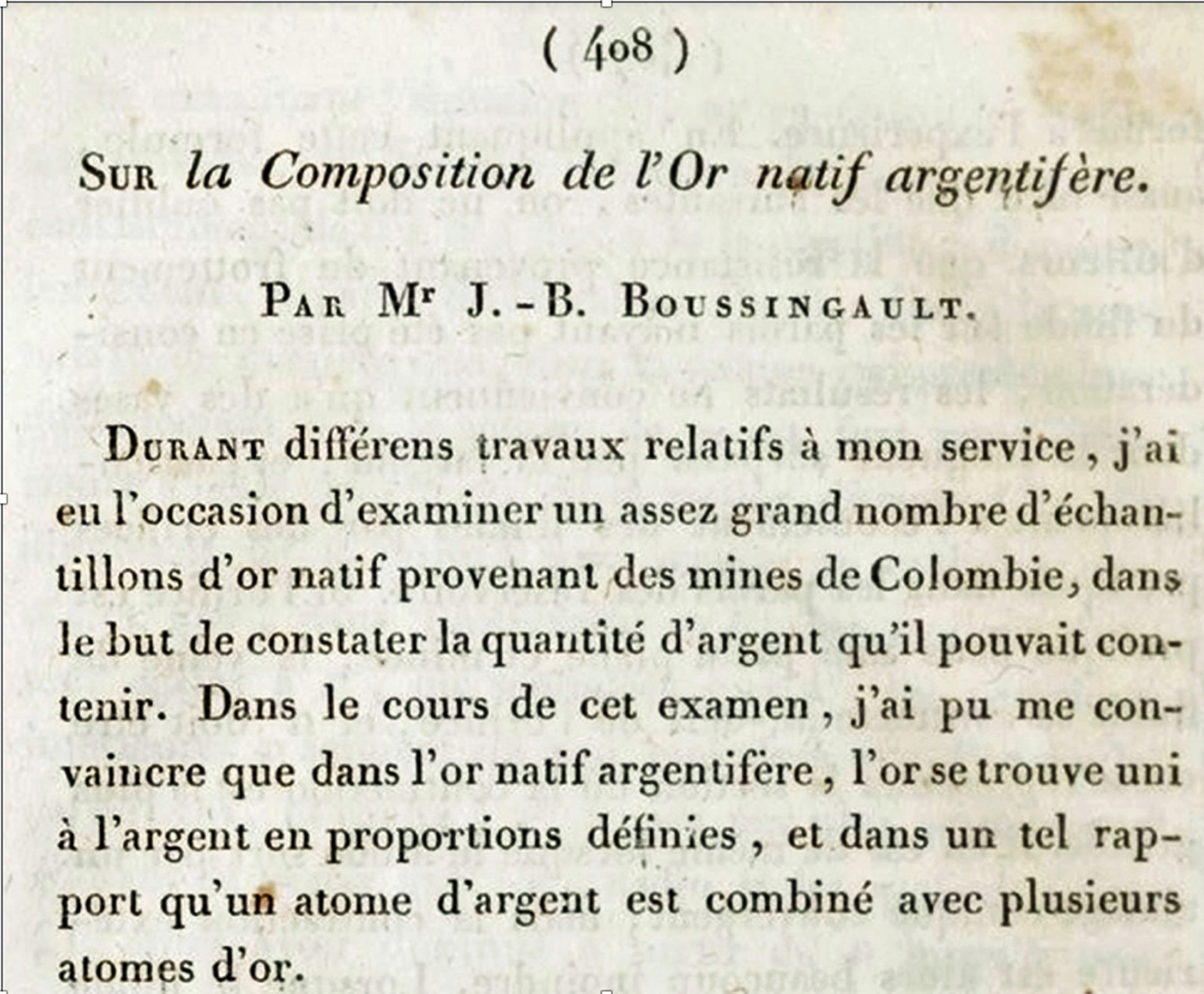

Diese Aussage zur proportionalen Bindung zweier Metalle im Kristallaufbau der natürlichen Legierung Gold-Silber war neu und regte die Fachwelt zu grundlegenden Diskussionen zum Atomaufbau und zur Struktur von kristallinen Metallgittern an. Insbesondere Boussingault erklärte seine Ergebnisse überzeugend anhand der „elektrochemischen dualen Korpuskulartheorie“ der chemischen Bindungen, die von Berzelius9 publiziert worden war (Ausschnitt aus dem Originaltext von Boussingault siehe Abb. 110).

Abb. 1: Faksimile aus Boussingault (1827), Annales de Chimie et de Physique 1827, Vol. XXXIV, S. 408 (Ausschnitt).

Verallgemeinert bedeutete die neue, durch Daten unterstützte und theoretisch begründete Hypothese, dass sich zwischen zwei Atomen unterschiedlicher Metalle eine chemische Bindung ergeben kann, wenn beide unterschiedliche elektrische Ladungen aufweisen. Wie bei einer „normalen“ chemischen Reaktion würde eine neue Substanz mit neuen Eigenschaften entstehen (die hier noch Aurure, später Aureta genannt wurden).

Die Betrachtungsweise einer chemischen Bindung zwischen unterschiedlichen Metallen war seinerzeit von grundlegendem Interesse. Allerdings war die Theorie von Berzelius noch nicht in der Lage, bestimmte Phänomene zu erklären, so auch nicht die Verbindung von Metallen untereinander (heute: intermetallische Verbindungen).

Vorwegnehmend sei bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass genau diese bedeutsame Betrachtungsweise durch die Ergebnisse des Disputes zwischen Rose und Jean-Baptiste Boussingault zum „Silber im Uralgold“ bis zum Ende des 19. Jahrhunderts wesentlich beeinflusst wurde (s. Kap. 3.2).

Durch ihren Neuigkeitswert sorgte diese Publikation seinerzeit in der Fachwelt für Aufsehen. So ist verständlich, dass Boussingaults Studie nach dem Abdruck in den französischen Annales de Chimie et de Physique (Abb. 1) mit gleichem Inhalt auch im deutschsprachigen Gegenstück Annalen der Physik und Chemie erschien. Die Boussingault-Studie wurde im selben Jahr noch von weiteren Journalen übernommen (Boussingault 1827 a, b, c, Schweigger-Seidel 1827). Bei Päßler und Schmuck (2015, S. 18) wird darauf hingewiesen, dass Humboldt die Veröffentlichungen Boussingaults und deren Verbreitung sehr unterstützte, so dass angenommen werden kann, dass er auch auf diese Publikation Einfluss genommen und ihren Inhalt rezipiert hatte.

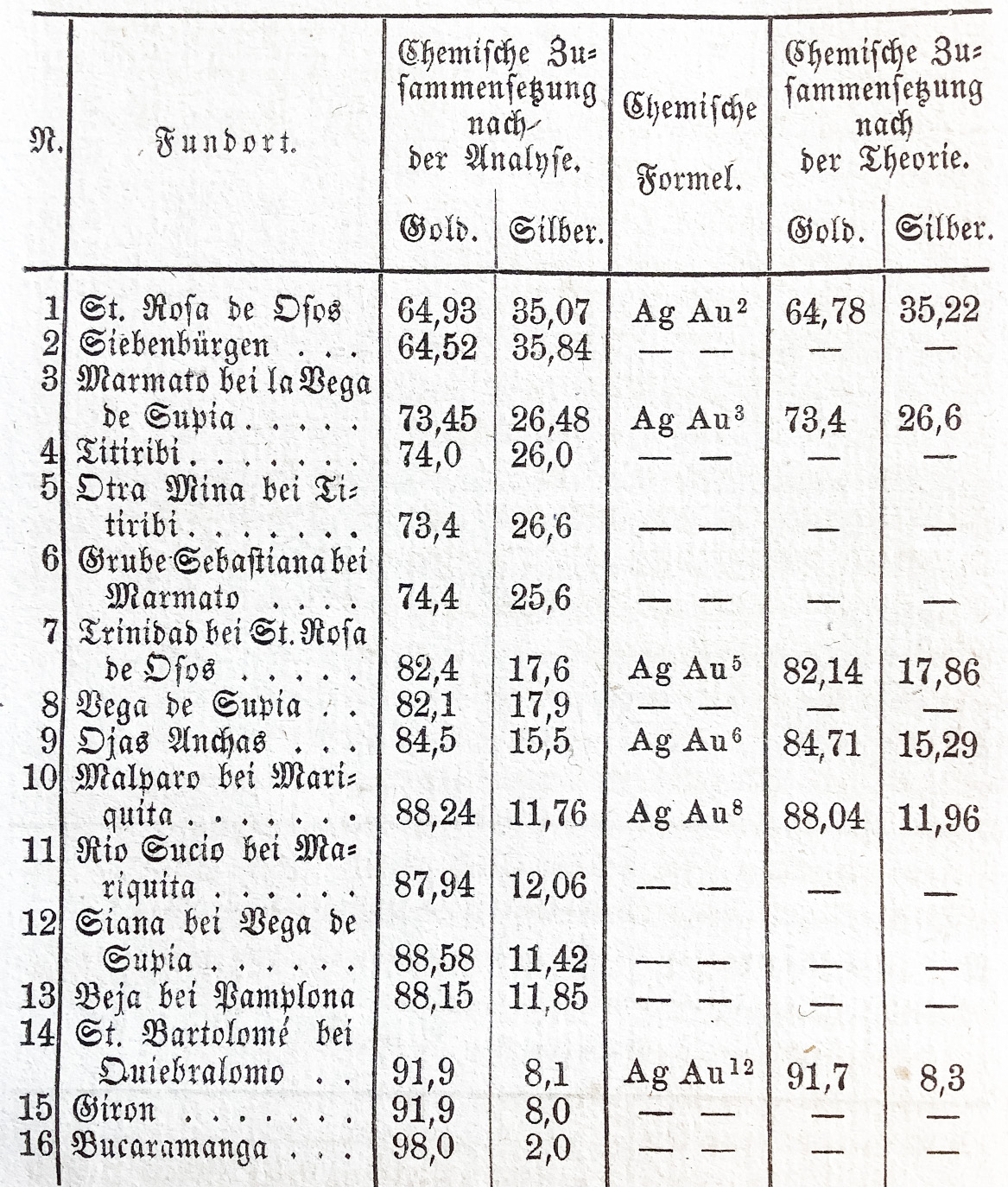

Eine Zusammenstellung der einzelnen experimentellen Resultate Boussingaults aus der Publikation des Jahres 1827 erschien später in einer übersichtlichen Tabelle in einer zusammenfassenden Veröffentlichung in der „Allgemeinen Enzyklopädie“ (Ersch und Gruber 1861, S. 112; s. Abb. 211).

Die Tabelle zeigt, dass nur sechs der 15 Proben aus Kolumbien stöchiometrischen Formeln von AgAu2 bis AgAu12 (alte Formelschreibweise) entsprechen. Nach heutigen Maßstäben ist diese Zahl statistisch keineswegs überzeugend, rief aber dennoch seinerzeit das erwähnte Aufsehen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft hervor.

Abb. 2: Boussingaults Aufstellung der Silbergehalte im Gold kolumbianischer Fundstellen (einschließlich Siebenbürgen im heutigen Rumänien) mit der Errechnung der stöchiometrischen Formeln nach Boussingault (Anonym, 1861).

Gustav Roses kristallographische und chemische Kenntnisse ließen offenbar bei ihm schon bald wesentliche Zweifel an Boussingaults Ergebnissen aufkommen. Der Grund dafür war, dass er durch gemeinsame Untersuchungen mit seinem Freund Eilhard Mitscherlich12 im Jahr 1819 an der Entdeckung des Phänomens der Isomorphie13 beteiligt war. Das Erkennen des isomorphen Verhaltens gestattete die Erklärung einer Vielzahl von Erscheinungen kristalliner Systeme.

Roses langjährige praktische Erfahrungen sprachen gegen die Darstellungen Boussingaults. Allerdings konnte er keinen überzeugenden experimentellen Gegenbeweis antreten. Er war lediglich in der Lage, aus älteren Analysenwerten anderer Chemiker und aus seinen eigenen Kristallvermessungen von natürlichen Gold- und Silber-Kristallen zu schlussfolgern, dass keinesfalls eine stöchiometrische Bindung zwischen Gold und Silber vorliegen könne, da diese Legierung eine gleichförmige Mischkristallbildung aufwies und damit dem Phänomen der Isomorphie entsprach. Diese kristallographischen, aber auch die bekannten chemischen Daten, z. B. des „Elektrum“14 und anderer Funde silberhaltigen puren Goldes, wiesen darauf hin, dass sich beide Edelmetalle ohne „Bindungsstufen“ völlig gleichförmig anordnen konnten und die ursprüngliche Kristallform dennoch erhalten blieb, also isomorphes Verhalten vorlag.

Ohne einen experimentellen Beweis durch eigene chemische Analysen konnte Gustav Rose sein Gegenargument allerdings nicht untermauern. Dieses lautete, entgegen der Aussage Boussingaults, dass sich das Silber im Gold nicht in festen Proportionen miteinander verbindet.

Diese Gegenhypothese scheint auf den ersten Blick von rein wissenschaftlichem Wert für die Legierung von Gold und Silber zu sein. Sie war allerdings von allgemeiner praktischer Bedeutung z. B. für die gezielte Herstellung von Mischkristallen und Farbstoffen, insbesondere aber für das Schmelzen von Legierungen und die Beeinflussung der Eigenschaften von legierten Metallmischungen.

Alexander von Humboldt führte 1805 (zusammen mit Gay-Lussac) den exakten experimentellen Beweis der Wasserbildung durch die Knallgasreaktion zwischen gasförmigem Sauerstoff und Wasserstoff und bewies die stöchiometrische Zusammensetzung des Produktes durch die Formel H2O (Humboldt und Gay-Lussac 1805). Diese grundlegende Erkenntnis wurde von Berzelius hervorgehoben (s. o. Kap. 1.2).

Danach führte Humboldt – soweit nachvollziehbar – keine eigenen chemischen Experimente mehr durch, behielt aber immer ein Interesse an den neuen Ergebnissen der Chemie. Für ihn war die „Chemie“ mit allen anderen Wissenschaftszweigen untrennbar im Sinne einer „helfenden Wissenschaft“ verbunden (Henglein 1956). Humboldt unterstützte auf vielfältige Weise die beiden hier im Mittelpunkt der Betrachtungen stehenden begabten jungen Wissenschaftler, die diesen übergreifenden Gedanken der Chemie ebenfalls verfolgten: Gustav Rose und Jean-Baptiste Boussingault15. Beide besaßen nicht nur sehr unterschiedliche Charaktere, sondern boten auch durch ihre soziale Herkunft und ihre verschiedene Ausbildung völlig andere Voraussetzungen für ihre Forschungen. Daher erhielten sie auch durch Humboldt auf unterschiedliche Weise Unterstützung: Boussingault materiell und ideell durch Kontaktvermittlung, Rose als bereits gestandener Wissenschaftler und Ziehsohn des berühmten Chemikers Klaproth16 durch die Auswahl als begleitender Wissenschaftler der Russlandreise. Über die Kontakte zwischen Humboldt und Rose vor 1827, dem Jahr der Umsiedlung Humboldts nach Berlin, ist lediglich bekannt, dass der Herausgeber Johann Christian Poggendorff dem Verleger Wilhelm Ambrosius Barth in Leipzig mitteilte, der Mineraloge Gustav Rose habe „unter Vermittlung des Herrn v. Humboldt“ in Paris Verbindungen angeknüpft, um französische Originalbeiträge für die Annalen der Physik und Chemie zu erhalten. Humboldt muss demnach über Rose durch Referenzen erfahren haben und dadurch von dessen Leistungen überzeugt gewesen sein.

Die Verdienste Roses charakterisierte Humboldt gegenüber dem russischen Minister Graf Cancrin mit den Worten: „ein junger Freund, der berühmte Chemiker und Mineraloge Professor Rose“ (Humboldt 1869, 6. Brief, S. 30), als er die nachträgliche Auswahl seiner beiden Reisebegleiter Gustav Rose und Christian Ehrenberg zur vorgesehenen russisch-sibirischen Reise begründete.

Bereits vor der Reise nach Russland hatte Humboldt offenbar zu Roses Familie nähere Verbindungen, denn Humboldt wurde der Pate des ältesten Sohnes von Gustav Rose (Valentin Rose, 1829–1916), der noch vor Reisebeginn geboren wurde (am 8. Januar). Humboldt setzte sich nach der Reise sehr für das fachliche Fortkommen Roses ein, der in verschiedene europäische Akademien aufgenommen wurde und 1839 gegen den Widerstand des Lehrstuhlleiters Christian Samuel Weiß zum zweiten ordentlichen Professor für Mineralogie an der Berliner Universität berufen wurde. Später wurde er der Nachfolger von Weiß und Direktor des Mineralogischen Instituts.

Rose war der Mineraloge mit chemisch-analytischem Spezialwissen, Detailtreue und bester theoretischer Ausbildung und – was Phantasiereichtum und Praxisanwendung betrifft – auch ein Gegenpol zu Boussingault. Dieser selbst schätzte auch in späteren Jahren Gustav Rose sehr, wie er verschiedentlich in Briefen ausdrückte. Beide hatten zudem die Gemeinsamkeit, dass sie mit den schriftlichen Auswertungen ihrer Arbeiten die Zeitvorstellungen Humboldts nie erfüllen konnten. Boussingaults Reiseberichte wurden niemals angefertigt, Gustav Roses Auswertungen der russisch-sibirische Reise erschienen mit Verzögerung erst 1837 (Band 1) bzw. 1842 (Band 2). Die vorhandenen Ergebnisse Boussingaults waren offenbar nicht so dokumentiert worden, dass sie für Veröffentlichungen geeignet gewesen wären (McCosh 1984, S. 53).

Rose widersprach der Studie Boussingaults von 1827 zunächst nicht öffentlich. Seine Auswahl als wissenschaftlicher Teilnehmer der russisch-sibirischen Reise 1829 durch Humboldt eröffnete ihm jedoch eine unerwartete Gelegenheit zur Überprüfung der Boussingault-Thesen unter vergleichbaren Bedingungen. Das Programm der Russland-Reise sah Besuche einer größeren Zahl von Goldgruben und Goldwäschen im Ural vor. Damit bot sich ihm die einzigartige Möglichkeit, Goldproben verschiedenster regionaler Herkunft zu sammeln – genau wie zuvor von Boussingault in Südamerika praktiziert – und später im Labor vergleichende chemische Untersuchungen durchzuführen.

Wie Gustav Rose erwähnt (Rose 1831a), bat Alexander von Humboldt den Minister Cancrin um die Genehmigung der Mitnahme der Goldproben. Diese Bitte zusätzlich zu den vielen bereits an Cancrin herangetragenen Gefälligkeitsersuchen auszusprechen, wird Humboldt wahrscheinlich nicht leichtgefallen sein (Humboldt 1869, 6. Brief, S. 30).

Wertet man die Berichte der verschiedenen Teilnehmer an der russischen Reise aus, so ergibt sich eine Gesamtzahl von etwa 25 Goldgruben und Goldwäschen, die im Zeitraum zwischen dem 5. Juni/17. Juni (nach julianischem/gregorianischem Kalender) und dem 29. August/10. September 1829 besucht wurden. In dieser Gesamtzahl sind auch Besuche aufgegebener Werke enthalten. Rose gibt zudem einschränkend an, es sei ihm nicht gelungen, „von dem Golde einer jeden Goldwäsche, von der ich es wünschte, einige Solotnicks Gold“17 (Rose 1831, S. 165) zu erhalten.

Die nachfolgende tabellarische Zusammenstellung (Tabelle 1) verzeichnet alle dokumentierten Besichtigungen russischer Goldgruben bzw. Goldwäschen und beruht auf den Angaben von Gustav Rose, Christian Gottfried Ehrenberg und Dimitri Stepanowitsch Menschenin18. Sie ist die gekürzte Fassung einer schon vorliegenden Zusammenstellung (Stottmeister 2022a, S. 69–72) und bezieht sich auf die Kartendarstellung der Permregion (Stottmeister 2022b, S. 135, Abb. 1).

Tabelle 1: Besichtigungen der Goldwäschen und Bergwerke, die von Humboldts Expedition vorgenommen wurden*

|

Datum Julianisch |

Datum Gregorianisch |

Ort |

Art der Goldgewinnung, Anmerkungen |

|

5. Juni |

17. Juni |

Schabrowski |

Goldwäsche Besichtigung von Schichten siliziumsauren Mangans (Rhodonit), Nischne Isetzker Eisenhütte |

|

6. Juni |

18. Juni |

Beresowski Perwopawlowsk, Mariinski, Nagorny, Klenowski |

Goldgruben: Blagowestschenki (Maria Verkündigung) und Preobrashenski (Verklärung Christi) – Besichtigung der Lage der goldhaltigen Gänge und Gesteine, Temperaturmessungen. Goldseifenwerke. Gespräche zur geologischen Lage, Abbauverfahren, Entwässerung, Statistik der Werke Untersuchungen der Sande mit der Lupe, diamantenähnliche Zirkone beschrieben |

|

6. Juni |

18. Juni |

Nagornoi |

Unterirdische Goldwäsche** Von Menschenin nicht erwähnt |

|

8. Juni |

20. Juni |

Werch-Issetzk |

Privates Goldseifenwerk mit hervorragendem Eindruck (von Rose nicht erwähnt) |

|

10. Juni |

22. Juni |

Nikolaewsk |

Bei Ehrenberg 23. Juni |

|

11. Juni |

23. Juni |

Schelinska-Tal Gumeschewsker Grube |

Erschöpfte Goldseifen Kupfererze, unwirtschaftlicher Abbau führte zur Erschöpfung |

|

11. Juni |

23. Juni |

Nikolewskaja |

Goldwäsche (Gold auf Quarz) |

|

13. Juni |

25. Juni |

Pischminsk, Kitaif |

Große Goldwäsche mit eisernen Maschinen (In 12 Stunden haben 270 Meister 1000 Pud gewaschen. 100 Pud gaben 2 ½ Solotnik) |

|

13. Juni |

25. Juni |

Malo Pischminsk, Malo Mostowski, Werchniturski Ankunft in der Newjansker Hütte |

Goldseifenwerke |

|

14. Juni |

26. Juni |

Newjansk |

Große Eisen- und Kupferhütte, Goldwäsche. Im Jahr 1813 wurde hier ein Stück Gold von 36 Solotnik gefunden |

|

14. Juni |

26. Juni |

Newjansk, Neiwinsko-Stolbinsk |

Aufgelassene Goldgrube (Gold aus Quarzgängen), Seifenwerk |

|

15. Juni |

27. Juni |

Nischne Tagil |

Metallurgische Prozesse, Einfahrt in Kupfergrube |

|

16. Juni |

28. Juni |

Nischne Tagil |

Goldseifen |

|

16. Juni |

28. Juni |

Willui, Bertekoi |

Goldwäsche 2. Goldwäsche. Gold im Sumpfboden unter der Humusschicht |

|

17. Juni |

29. Juni |

Wechsel zur Westseite des Ural |

Platinführende Seifen |

|

17. Juni |

29. Jun |

Tschorno Istokschinkoi Suchobisi, Rublowski, Suchoilot |

Zwei Platinwäschen Goldwäschen, Platinwäschen |

|

26. August |

7. September |

Kneas Alexandrowski, Slatousk |

Goldwäsche, Klingenwerk besichtigt |

|

29. August |

10. September |

Kyschtym |

Goldwäsche Miaskaja (Serpentin mit Gold) |

|

29. August |

10. September |

Kyschtymer Goldseifenwerke Soimonowsker Goldgruben Miasker Goldseifenwerke |

Übereinstimmung der Angaben von Menschenin und Rose |

|

* Von Rose und Ehrenberg erwähnte Besichtigungen in Normalschrift, von Menschenin (Petzschner 1960) beschriebene Orte in Kursivschrift. Es wird die Schreibweise der Ortsbezeichnungen der genutzten Literaturquellen verwendet. ** Nur bei Ehrenberg erwähnt. Wahrscheinlich handelt es sich um die unterirdische Wäsche von zerkleinerten Gesteinen, nicht von Sanden. Die Technologie ist vergleichbar, allerdings ist der „Waschtisch“ stationär. |

|||

Gustav Rose nahm zu seinen Ergebnissen bereits 1831 in einer Doppel-Publikation Stellung (Rose 1831a, S. 165; Rose 1831b, S. 196). Diese Veröffentlichung „Über die chemische Zusammensetzung des gediegenen Goldes, besonders des Goldes aus dem Ural“ begann mit einer Literaturübersicht, in der Rose die Ergebnisse Boussingaults an den Anfang stellte und auch dessen theoretische Deutung nach der Berzelius-Theorie einbezog. Er nannte auch als Motiv seiner eigenen aufwändigen Untersuchungen die Zweifel sowohl am experimentellen Ergebnis als auch der abgeleiteten Theorie: „Ungeachtet dieser Übereinstimmung der Theorie und der Erfahrung, hat doch die Ansicht von der Zusammensetzung des gediegenen Goldes nach bestimmten Proportionen etwas befremdendes.“ (Rose 1831a, S. 164)

Seine eigene gegensätzliche aus optischen Beobachtungen abgeleitete Arbeitshypothese lautete: „Die Krystallformen des Goldes und des Silbers stimmen so überein, dass man geneigt ist, diese Metalle für isomorph zu halten, aber isomorphe Substanzen sind gewöhnlich nicht nach bestimmten Proportionen miteinander verbunden. (Ebd.)“

Rose kommentiert nachfolgend seine eigenen, nach zwei unterschiedlichen Methoden erhaltenen Daten:

Betrachtet man diese angestellten Daten näher, so ergibt sich als allgemeines Resultat, daß bei denselben in dem natürlich vorkommenden Golde an eine Verbindung von Gold mit Silber nach bestimmten Proportionen gar nicht zu denken sey. (Rose 1831a, S. 188)

Sein eigenes Ergebnis fasst Rose so zusammen:

In der vorstehenden Abhandlung ergab sich aus meinen Analysen das Resultat, daß in dem natürlich vorkommenden Gold immer Silber enthalten, und dieses mit dem Golde in ganz unbestimmten Verhältnissen verbunden sey. Da sich nun durch die Untersuchungen der Kristallformen ergiebt, daß Gold und Silber isomorph sind, isomorphe Körper sich aber in allen Verhältnissen miteinander verbinden können, so bestätigt die Beobachtung der Kristallformen das aus den Analysen hervorgegangene Resultat (Rose 1831b, S. 203).

Rose bekräftigt auch im Jahr 1842 im zweiten Teil seines Reiseberichts: „Dieses Resultat ist demnach dem ganz entgegen, welches sich aus den Boussingaultschen Analysen ergibt …“ (Rose 1842, S. 422)19

Rose zeigte, dass sowohl die chemische Analytik als auch die Kristalluntersuchungen mit Winkelmessungen die Ähnlichkeit von Silber und Gold bestätigten. Damit wurde die Zuordnung der beiden Metalle zum Phänomen der Isomerie bestätigt und die theoretische Ableitung Boussingaults widerlegt. Für die Gültigkeit der Theorie der Isomorphie war damit ein weiterer Beweis gegeben.

Rose konnte zur Überprüfung der Analysedaten Boussingaults nicht nur die einmaligen Bedingungen der Probenbereitstellung aus unterschiedlichen Goldminen anwenden, sondern auch die vergleichbare Labortechnik nutzen. Boussingault hatte diese in seiner Arbeit von 1827 im Detail beschrieben.

Boussingault trennte Gold und Silber von den Begleitelementen des Wasch- oder Grubengoldes durch das seit dem Altertum bekannte Verfahren der Kupellation20, das auch Rose in seinem Berliner Labor gelegentlich bei höheren Silbergehalten nutzte.

Nach seiner Rückkehr aus Russland begann Rose offenbar sofort, die aufwändigen chemischen Gold-Silber-Analysen zu erarbeiten. Diese wurden in dem Labor der Akademie der Wissenschaften in Berlin durchgeführt (Abb. 321). (Kraft 2020, Meisel 2011)

Abb. 3: Laboratorium der Akademie der Wissenschaften in der Berliner Dorotheenstr. 10 nach dem Umbau und neuer Fassadengestaltung 1865* (mit Genehmigung des Berliner Stadtmuseums).

Rose beschreibt im Teil II seiner „Reisebeschreibung“ (Rose 1842) die Durchführung seiner Analysen im Stil eines langatmigen Laborjournals. So konnte er durch das Ergebnis einer Vorprobe mit dem „Löthrohr“22 die Details seiner Methodik wählen und dadurch deren Genauigkeit steigern.

Unterschiede zu Boussingault sind nur in einer ausgewählten Zahl von Vorbehandlungen der Proben zu finden; grundlegende Unterschiede sind nicht zu erkennen. Das silberhaltige Gold wurde nach der Methode, die auch von Boussingault verwendet wurde, in Königswasser gelöst und in gleicher Weise mit Oxalsäure reduziert und gefällt.

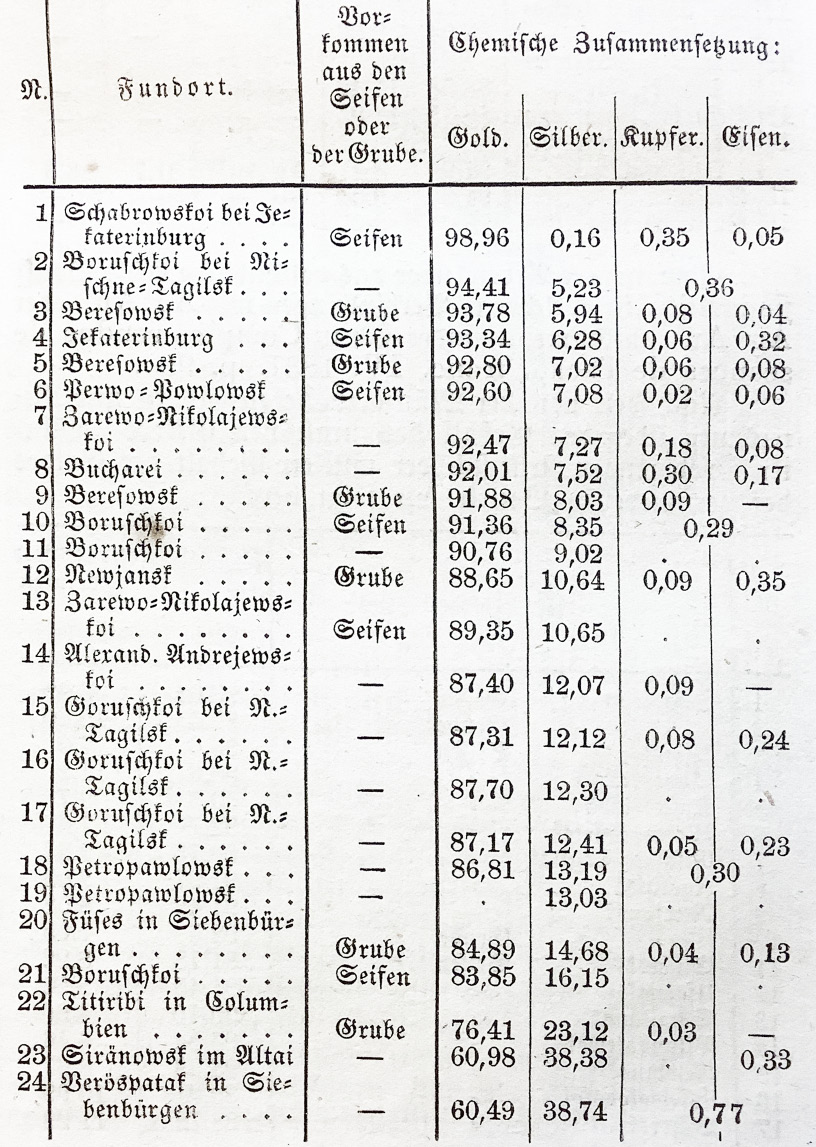

Die Analysenwerte fasste Rose tabellarisch zusammen (Abb. 4). Ebenso ist dieser Zusammenstellung die Zuordnung des Probenahmeortes im Ural zu entnehmen, und es wird die Zuordnung zu „Waschgold“ oder „Grubengold“ berücksichtigt. Wie auch Boussingault bezog Rose Vergleichswerte aus Siebenbürgen ein und erfasste die Eisen- und Kupfergehalte.

Abb. 4: Tabellarisch erfasste Analysenergebnisse von Gustav Rose (Anonym 1861, Grundlage Rose 1842, S. 421, ebenso Rose 1831a).

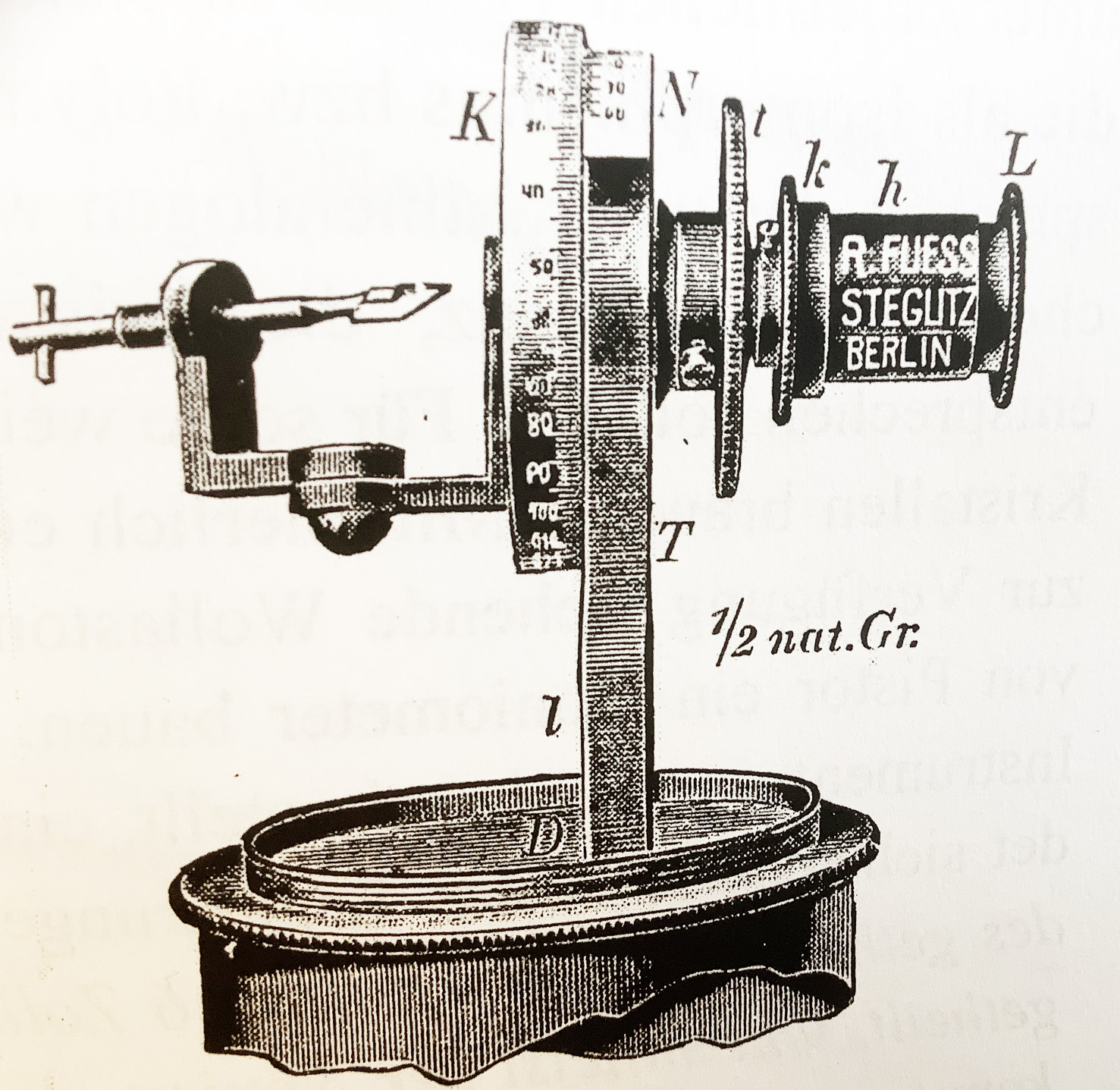

Während Boussingault ausschließlich chemische Untersuchungsmethoden verwendete, bezog Rose kristallographische Kriterien durch Goniometer-Messungen mit ein.

Rose hatte seine mineralogische Ausbildung in Berlin bei Christian Samuel Weiß (1780–1856) erhalten. Roses Goniometer-Messungen mit einem Reflexionsgoniometer nach Wollaston bildeten die Grundlagen seiner Entdeckung der Isomorphie zusammen mit Mitscherlich im Jahre 1819.

Das Ziel der Messungen von Rose im vorliegenden „Silber im Gold“-Disput war es, zusätzlich zu den chemischen Analysen anhand der Kristallstrukturen der einzelnen Elemente Gold und Silber deren isomorphes Verhalten nachzuweisen (s. o., Kap. 1.5). Da beide Edelmetalle allerdings in der Natur sehr selten kristallin zu finden sind, standen Gustav Rose zum Bezug und Vergleich beider Elemente das kristalline Gold aus Siebenbürgen, Brasilien und dem Ural zur Verfügung, Silber jedoch lediglich aus Kongsberg (Norwegen)23. Mitscherlich und Rose nutzten zu dieser Zeit ein vertikales Reflexionsgoniometer (Abb. 5). Eine andere, etwas jüngere Konstruktion zeigte bezüglich Kristallfixierung und Betrachtung des Kristalls bereits Vorteile (Abb. 6).

Abb. 5: Vertikales Reflexgoniometer nach Wollaston (um 1820) (Zaun 2002, Reproduktion mit Genehmigung des Autors). William Hyde Wollaston (1766–1828): Englischer Physiker, Mineraloge und Chemiker und Entwickler von Messgeräten.

Abb. 6: Horizontales Reflexionsgoniometer der Firma Breithaupt mit von Studer angeregten Verbesserungen, Kassel, um 1830. © TU Bergakademie Freiberg/M. Schwan (aus: Zaun 2015).

Rose hatte, wie in Kap. 1.5 gezeigt wurde, den Disput eindeutig für sich entschieden und auf zwei unterschiedlichen Wegen seine Hypothese bewiesen. Er erklärte auch Boussingaults Ergebnis: „… es kann aber seyn, daß Boussingault unter den vielen Analysen nur die herausgehoben hat, die seiner Ansicht günstig waren …“ (Rose 1842, S. 189) und später an anderer Stelle:

… möchte es wohl wahrscheinlich sein, dass Boussingault zufällig nur solche Stücke zu seinen Analysen genommen hat, deren Zusammensetzung mit den bestimmten Proportionen mehr oder weniger stimmt. Ein gleiches Resultat würden auch meine Analysen gegeben haben, wenn ich nur die Analysen 10, 11, 13, 12 und 8, 2, 4 angestellt hätte (Rose 1842, S. 422).

Vernichtend für Boussingault dürfte diese ironische Deutung der „Zufälligkeit“ in dessen Probenahme sein, für einen Chemiker unentschuldbar. Noch tiefer dürfte ihn wahrscheinlich die Anmerkung getroffen haben, dass seine eigenen Analysenwerte zur Unterstützung der Hypothese Roses herangezogen werden könnten.

Boussingault plante bereits nach 1827 aus Kolumbien nach Europa zurückzukehren. Humboldt sah in seinen Briefen voraus, dass Boussingaults oftmals unkonventionelle Ideen nach seiner Rückkehr in Paris auf Widerstand stoßen würden und womöglich auch die Arbeit Roses in Frankreich bekannt war. Humboldt bereitete ihn darauf vor:

Die Leute, die nichts tun, und sie sind in Paris von ihnen umgeben, finden ein Vergnügen darin, diejenigen, die voranmarschieren wollen zu entmutigen. Ich flehe sie an, hören Sie nur auf sich selbst … (Humboldt/Boussingault 2015, S. 304, Brief 64 vom 18. 12. 1832)

Überdies teilt Humboldt ihm mit, dass François Arago (1786–1853), der Herausgeber der Annales de Chimie et de Physique, trotz seiner fachlichen Kritik große Sympathie für ihn empfinde (Humboldt/Boussingault 2015, S. 304, 305, Brief 64 vom 18. 12. 1832).

Boussingault antwortet sehr selbstbewusst nach seiner Rückkehr aus Kolumbien nach Paris am 4. Januar 1833: „… worauf ich stolz – und sehr stolz bin – als erster die Theorie der chemischen Proportionen gelehrt, einen Unterrichtskurs der atomistischen Chemie in der Hauptstadt der Republik [in Bogota – U. St.] abgehalten zu haben –“ (Humboldt/Boussingault 2015, S. 316, Brief 65 vom 4. 1. 1833)

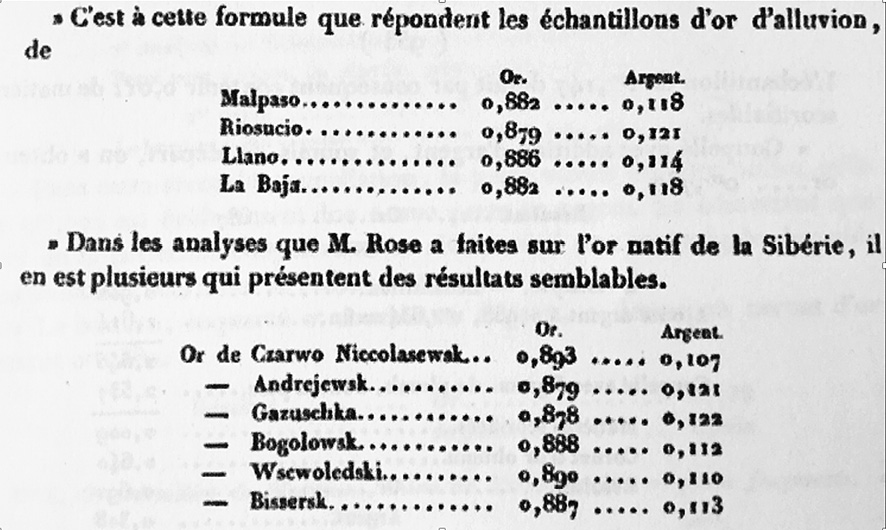

Boussingault wiederholte später zu seiner eigenen Rechtfertigung die angezweifelten Analysen und publizierte diese nunmehr wiederholten Ergebnisse (Boussingault 1837, S. 934 f.). Er verglich seine Werte mit denen von Rose aus unterschiedlichen Goldseifen des Ural und sah keinen Widerspruch zu seiner Hypothese einer stöchiometrischen Bindung des Silbers mit dem Gold (Abb. 7).

Abb. 7: Boussingaults Wiederholungen seiner Analysen von 1827 und Vergleiche mit Analysenwerten von Gustav Rose (1831) (Boussingault 1837). Übersetzungen der Zwischenzeilen der Abb. 7: Oben: Auf diese Formel passen die Goldproben aus den Seifen von … Mitte: In den Analysen, die Mr. Rose für das sibirische Gold durchgeführt hat, gibt es mehrere Verbindungen, die ähnliche Ergebnisse zeigen (Übersetzung: U. St.).

Er informierte am 1. August 1837 Alexander von Humboldt über das Resultat:

… Ich habe den Mut gehabt, kürzlich ein Dutzend der Analysen des gediegenen Goldes zu wiederholen. Ich habe die Proben und die Ergebnisse an Herrn Arago gesandt, der mich mittels der Analysen von Herrn Rose, mit einem tödlichen Krieg überzog. Ich habe an meinen ersten Zahlen [von 1827 – U. St.] nichts zu ändern … (Humboldt/Boussingault 2015, S. 387–390, Brief 94 vom 01. 08. 1837).

Boussingault bezieht sich hier auf seine früheren Analysen und zieht auch zum Vergleich die Daten von Rose heran. Er zieht aus der Wiederholung seiner Werte auch zehn Jahre später noch die gleichen Schlussfolgerungen wie im Jahr 1827:

… Herr Rose, der aufgrund seiner kristallographischen Untersuchungen dazu veranlasst wurde, den Isomorphismus von Gold und Silber anzunehmen, meint, dass die beiden Metalle aufgrund ihrer Gleichheit in jedem Verhältnis legiert werden können. Aber aus der Tatsache, dass zwei isomorphe Körper sich in unbestimmten Proportionen verbinden können [wie durch Rose 1831 gezeigt – U. St.], folgt nicht, dass sie nicht auch wohldefinierte Kombinationen bilden und in ihrer Verbindung sehr einfache Verhältnisse aufweisen können … (Boussingault 1837, S. 956).

Der Themenkomplex „Silber im Gold“ auf der Grundlage der Analysen des Uralgoldes im Laboratorium von Gustav Rose wurde bereits nach dem Erscheinen des zweiten Bandes der „Reise nach dem Ural“ (Rose 1842) als wichtiges naturwissenschaftliches Forschungsergebnis angesehen.

Dafür spricht, dass die Ergebnisse (ohne den direkten Bezug zur Reise Alexander von Humboldts 1829 herzustellen) in die Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste von Ersch und Gruber aufgenommen wurden. In dieser als universalwissenschaftliches Referenzwerk angelegten Enzyklopädie wird die Thematik z. B. sowohl unter dem Stichwort „Gold“ als auch unter „Legierungen“ abgehandelt (Ersch und Gruber 1845, S. 74–80; 1861, S. 112; 1888, S. 372).

Ursprünglich von Gustav Rose nur für die natürliche Legierung „Silber im Gold“ abgeleitet, wäre die Erkenntnis der stufenlosen Mischbarkeit beider Edelmetalle nur für das Münzwesen und das Schmuckhandwerk von praktischer Bedeutung gewesen. Allerdings wurde diese Erkenntnis auch auf andere Legierungen erweitert und bestimmte über Jahrzehnte hinweg die allgemeinen Vorstellungen. In der Auflage der Allgemeinen Encyclopädie von 1888 ist diese Verallgemeinerung hervorgehoben worden. Hier heißt es: „Jedenfalls darf aus der Krystallisationsfähigkeit vieler Legierungen nicht auf ein Vorhandensein chemischer Verbindungen gefolgert werden …“ sowie an gleicher Stelle in ähnlicher Formulierung: „… dass es sich bei der allgemein zu beobachtenden Krystallsationsfähigkeit von Legierungen keinesfalls um chemische Verbindungen handelt.“ (Anonym 1888, S. 372)

Gustav Rose hat mit seinen Arbeiten zur Isomorphie der natürlichen Legierungen von Gold und Silber einen für das 19. Jahrhundert wichtigen Beitrag zur Bestätigung der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit der Isomorphie geleistet. Seine Aussage zur stufenlosen Mischbarkeit von Silber und Gold beeinflusste zu seiner Zeit die allgemeinen Ansichten zum Wesen von Legierungen und zur Mischkristallbildung.

Allerdings wurden durch die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einsetzende Flut neuer naturwissenschaftlicher Erkenntnisse und durch die Entwicklung neuer Methoden frühere, über Jahrzehnte gültige Erkenntnisse abgelöst. Rose erahnte diesen bevorstehenden Wandel bereits frühzeitig. Er erinnerte im Nekrolog auf seinen 1864 verstorbenen Freund Eilhard Mitscherlich (Rose 1864) an dessen umfangreiches Werk und hob die große Bedeutung der Entdeckung der Isomorphie für die Weiterentwicklung der gesamten Kristallographie in den letzten Jahrzehnten hervor. Er äußerte aber auch ernsthafte Zweifel, weil

… das schöne einfache Gesetz der Isomorphie von Mitscherlich, so viele Beispiele es auch bestätigen, doch nicht ohne Ausnahmen ist. Wahrscheinlich ist das Gesetz nur ein bestimmter Fall eines noch allgemeineren Gesetzes, dessen Fassung noch nicht gefunden ist. (Rose 1864, S. 8 f.)

Diese grundlegende Entdeckung eines allgemeineren Gesetzes gelang erst im Jahre 1926 durch Victor Moritz Goldschmidt.24 Die heute als „Goldschmidtsche Regel“ bekannte Gesetzmäßigkeit besagt, dass die Kristallstruktur einer festen Verbindung durch das Verhältnis von Zahl, Radien und Polarisierbarkeit der sie aufbauenden Atome bestimmt wird. Ein vollständiger Isomorphismus ist nur zwischen solchen Atomen möglich, deren Radius sich nicht um mehr als 10–15 % unterscheidet (nach Goldschmidt 1926, S. 481). Die Atomradien der beiden Elemente des Silber-Gold-Systems weisen eine naturgegebene Besonderheit auf: Diese beiden Metallpaare besitzen die nahezu gleichen Atomradien (Ag: 1,445 Å, Au: 1,442 Å).

Damit erfüllen sie nach der „Goldschmidtschen Regel“ die ideale Isomorphie-Voraussetzung und bestätigen die Aussagen, die Rose bereits durch seine „klassischen“ chemischen und kristallographischen Vergleiche abgeleitet hatte. Roses konkrete Erkenntnis, gültig für den Spezialfall der natürlichen Legierung des Silbers im puren Gold, hat somit bis heute Bestand und ist ein Ergebnis aus seinen Analysen des Uralgoldes, deren Anfertigung durch den Disput mit Boussingault angeregt wurde.

Heute wird die Isomorphie an den Hochschulen nicht mehr gelehrt. Die Winkelmessungen mit Goniometern haben eine Bedeutung in der Medizin, z. B. bei Implantaten erlangt. In der Kristallographie sind sie durch röntgenkristallographische Methoden ersetzt worden.

Als Schlussbemerkung zu seiner Schaffensperiode in Kolumbien zum Thema „Bindung zwischen Metallatomen“ kann Boussingaults Anmerkung im Brief an Humboldt vom 1. August 1837 angesehen werden. Darin heißt es:

Letzten Endes denke ich, dass die Meinung von Herrn Rose sehr begründet ist und dass sich Gold und Silber aufgrund ihres Isomorphismus in allen Verhältnissen vereinigen können. Aber das schließt jedoch keine abgeschlossenen [i. e. proportionalen – U. St.] Verbindungen aus … (Humboldt/Boussingault 2015, S. 389)

Boussingault war bis in sein hohes Alter überzeugt, dass es Bindungen zwischen zwei Legierungsbestandteilen geben kann, die stöchiometrischen Gesetzen folgen. So errechnete er für das oben in Abb. 7 gezeigte Beispiel, dass fünf Atome Gold mit einem Atom Silber verbunden sind. Er übertrug sein Ergebnis auf die Silber- und Gold-Werte, die Rose bestimmt hatte. Wie bereits ausgeführt, weist Silber im Gold begründbar eine freie Mischbarkeit auf, Boussingaults Rechnungen konnten also nicht zutreffen.

Humboldt war dennoch auch in späteren Jahren von den Fähigkeiten seines früheren Schützlings überzeugt und verwendete auf ihn bezogen mehrfach die Worte: „Mein teurer vieljähriger Freund“ (z. B. Humboldt 1858, S. 45, 365, 633).

Boussingault mag seine Überzeugung aus einem eigenen, allerdings ungeplanten Experiment gewonnen haben: Er hatte bei einem Laborbrand zufällig Platinsilizid erhalten (McCosh 1977).

Boussingault wiederholte nach Jahrzehnten gezielt dieses „Experiment“ und berichtete darüber ausführlich im Jahr 1876 in den „Annales“ (Boussingault 1876). Inzwischen war er hochgeehrt und gehörte selbst zu den Herausgebern dieser Zeitschrift, in der er 1827 seine Vision veröffentlicht hatte.

Als eine neue, stöchiometrisch aufgebaute Verbindung, die sich reproduzierbar aus dem Edelmetall Platin und dem Halbmetall Silizium herstellen lässt, entspricht dieses Platinsilizid (PtSi2) der heutigen Definition einer „intermetallischen Verbindung“. Diese Definition wurde jedoch erst viele Jahrzehnte nach Boussingaults Tod ausgearbeitet (siehe z. B. Sieverts 1907).

Heute sind die „Intermetallics“ ein Bereich der Festkörperchemie und der Festkörperphysik geworden, der aufgrund der praktischen Bedeutung von Halbleitern für Elektrotechnik und Elektronik unser tägliches Leben allumfassend bestimmt – von der digitalen Kommunikation über Supermagnete bis hin zur Künstlichen Intelligenz. Das Platinsilizid besitzt z. B. Eigenschaften, die es für Sensoren in Infrarot-Kameras geeignet macht.

Boussingault war zeitlebens ein Forscher mit erstaunlichen Intuitionen. Schon in seinen früheren Forschungsfeldern (z. B. Struma-Prophylaxe, Düngung durch Pflanzen) hatte er aus seinen Beobachtungen richtige Schlussfolgerungen abgeleitet, ohne diese theoretisch erklären zu können. Die dafür notwendigen Erkenntnisse wurden erst von späteren Forscher-Generationen entdeckt (für die genannten Beispiele: Schilddrüsen-Hormon, bakterielle Stickstoff-Fixierung). Auch im Fall der „Zwischen-Metall-Verbindung“, um die sein Disput mit Rose kreiste, erwiesen sich einige von Boussingaults Ahnungen später als nachweislich richtig.

Es wäre eine eigene Untersuchung wert, den vielfältigen forschungsgeschichtlichen Folgewirkungen des Disputs zwischen Rose und Boussingault im Lauf des 19. und 20. Jahrhunderts detailliert nachzugehen. Festzuhalten bleibt, dass dieser Disput ein bislang vernachlässigter, aber historisch sehr bedeutender Ertrag von Humboldts russisch-sibirischer Reise ist.

Beck, H. (2009): Alexander von Humboldts Reise durch das Baltikum nach Russland und Sibirien 1829. Wiesbaden: Edition Erdmann.

Berzelius, J. J. (1820): Versuch über die Theorie der chemischen Proportionen und über die chemischen Wirkungen der Electricität. Hrsg.: K. A. Blöde. Dresden: Arnoldische Buchhandlung.

Boussingault, J.-B. (1827a): Sur la Composition de l’Or natif argentifère. In: Annales de Chimie et de Physique. T. XXXIV, S. 408–419. [Über die Zusammensetzung des gediegenen silberhaltigen Goldes].

Boussingault, J.-B. (1827b): Über die Zusammensetzung des gediegenen silberhaltigen Goldes. In: Poggendorfs Annalen der Physik und Chemie. Bd. X, S. 313–323.

Boussingault J.-B. (1827c): Über die Zusammensetzung des gediegenen silberhaltigen Goldes. In: Polytechnisches Journal. Hrsg: J. G. Dingler. Band 25, Nr. XI. S. 42–50.

Boussingault, J.-B. (1837): Analyses de plusieurs échantillons d’or natif, de la Nouvelle Granade [Analysen mehrerer Proben von nativem Gold aus Neu-Granada]. In: Comptes Rendus des Séances de l’Académie des Sciences. Bd. IV, S. 950–956.

Boussingault, J.-B. (1876): Sur la siliciuration du Platine et de Quelques Autres métaux [Über die Silizierung von Platin und einiger anderer Metalle]. In: Annales de Chimie et de Physique (5. Serie, Tome VIII), S. 145–175.

Damaschun, F. (2021): Sonnenmikroskope, Winkelmesser, Drehapparate. Historische Instrumente aus dem Museum für Naturkunde in Berlin. Berlin: Verlag Dietrich Reimer.

Damaschun, F. (2023): „Ich werde Prof. Rose auffordern das Einzelne der Localitäts-Verhältnisse auszuarbeiten“. Die wissenschaftliche Arbeitsteilung während der russischen Reise 1829. In: edition humboldt digital, hg. v. Ottmar Ette. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlin. Version 10 vom 02. 07. 2024, https://edition-humboldt.de/v10/H0020375, [zuletzt aufgerufen am 18. 03. 2025].

Ersch und Gruber (1845): Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste. Zweite Section, H–N, 24. Theil. Hrsg: Ersch, J. S., Gruber, J. G. Leipzig: F. A. Brockhaus.

Ersch und Gruber (1861): Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste. Erste Section, A–G, 73. Theil, Hrsg.: Ersch, J. S., Gruber J. G. Leipzig: F. A. Brockhaus.

Ersch und Gruber (1888): Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste, 2. Section, 42. Theil. Hrsg: Ersch, J. S., Gruber, J. G. Leipzig: F. A. Brockhaus.

Ette, O. (2024): edition humboldt digital. Hrsg. von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften durch Ottmar Ette. Version 10 vom 02. 07. 2024, https://edition-humboldt.de, [zuletzt aufgerufen am 10. 09. 2024].

Goldschmidt, V. M. (1926): Die Gesetze der Krystallochemie. In: Die Naturwissenschaften. Band 14, Nr. 21, S. 477–485.

Henglein, F. A. (1959): Alexander von Humboldt und die Chemie. In: Chemiker-Zeitung – Chemische Apparatur. 82. Jg., Heft 9, S. 290–299.

Humboldt, A. von; Gay-Lussac, L. J. (1805): Versuche über die eudiometrischen Mittel und über das Verhältnis der Bestandteile der Atmosphäre. In: Annalen der Physik. Bd. 20, S. 38–92.

Humboldt, A. von; Gay-Lussac, L. J. (1805): Versuche über die eudiometrischen Mittel und über das Verhältnis der Bestandteile der Atmosphäre. Neues allgemeines Journal der Chemie 5:1, S. 45–95.

Humboldt, A. von (1830): Über die Goldausbeute im russischen Reiche. In: Annalen der Physik und Chemie. 1830, 18:2 (= 94:2), S. 273–276. – Französische Fassung: Voyage de M. de Humboldt dans l’Oural et détail sur le rapport des mines d’or et d’argent en Russie. In: Bulletin la société de géograpie. 13:38 (März 1830), S. 142–146.

Humboldt von, A (1843): De Asie centrale. Recherches sur les chaines de montagnes et la climatologie comparée. 3 Bde. Paris. Deutsche Übersetzung: Alexander von Humboldt von (1844): Central-Asien. Untersuchungen über die Gebirgsketten und die vergleichende Klimatologie. Hrsg. von Wilhelm Mahlmann. 2 Bde. Berlin.

Humboldt, A. von (1858): Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung; Bd 4. J. G. Stuttgart und Tübingen: Cotta.

Humboldt, A. von (1869): Im Ural und Altai. Briefwechsel zwischen Alexander von Humboldt und Graf Georg von Cancrin aus den Jahren 1827–1832. Leipzig: F. A. Brockhaus 1869.

Humboldt, A. von; Boussingault, J.-B. (2015): Briefwechsel. Hrsg. von Ulrich Päßler und Thomas Schmuck unter Mitarbeit von Eberhard Knobloch. (Beiträge zur Alexander von Humboldt-Forschung Bd. 41). Berlin: de Gruyter.

Klaproth, M. H. (1807): Chemische Untersuchung des Elektrum. In: Beiträge zur Kenntnis der Mineralkörper. 6. Bde. 1795–1815. Posen: Decker und Compagnie; Berlin: H. A. Rottmann; Berlin und Stettin: Nicolai. Bd. 4, Kap. CXVII, S. 1–3.

Kraft, A. (2020): Das chemische Berlin 1867. Ein virtueller Stadtspaziergang im Gründungsjahr der Deutschen Chemischen Gesellschaft. Mitteilungen der Fachgruppe Geschichte der Chemie der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Bd. 26, S. 4–42.

McCosh, F. W. J. (1977): Jean Baptiste Boussingault and Platinum. In: Platinum Metals Review. Bd. 21 (3), S. 97–100.

McCosh, F. W. J. (1984): Boussingault – Chemist and Agriculturist. Dordrecht, Boston, Lancaster: D. Reidel Publishing Company.

Meisel, M. (2011): Die chemischen Institute der Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität und der Humboldt-Universität Berlin. In: Humboldt-Spektrum. 18. Jg., Heft 2–3, S. 18–23.

Petzschner, H. (1960): Beschreibung der Sibirienreise Alexander von Humboldts im Gorny Shurnal vom Jahre 1830. In: Alexander von Humboldt (1789–1859). Seine Bedeutung für den Bergbau und die Naturforschung. Berlin 1960, S. 167–188 [deutsche Übersetzung des in der russischen Bergbau-Zeitschrift Gornyj Žurnal, 1830, Teil 2, S. 229–263, erschienenen Berichtes von N. S. Menšenin].

Rose, G. (1831a): Teil I. Über die chemische Zusammensetzung des gediegenen Goldes, besonders des Goldes vom Ural: Poggendorffs Annalen der Physik und Chemie. Jg. 1831, Zehntes Stück, S. 161–195, https://doi.org/10.1002/andp.18310991002.

Rose, G. (1831b): Teil II. Ueber die Krystallformen des Goldes und des Silbers. In: Poggendorffs Annalen der der Physik und Chemie. Jg. 1831, Zehntes Stück, S. 196–204, https://doi.org/10.1002/andp.18310991003.

Rose, G. (1837): Reise nach dem Ural, dem Altai und dem Kaspischen Meere. Mineralogisch-Geognostischer Theil und historischer Bericht der Reise. Band I. Berlin: Verlag der Sanderschen Buchhandlung (C. W. Eichhoff).

Rose, G. (1842): Reise nach dem Ural, dem Altai und dem Kaspischen Meere. Mineralogisch-Geognostischer Theil und historischer Bericht der Reise. Band II. Berlin: Verlag der Sanderschen Buchhandlung (G. E. Reimer).

Rose, G. (1864): Eilhardt Mitscherlich. Gedächtnisrede, gehalten in der deutschen geologischen Gesellschaft. Berlin: Verlag von Wilhelm Hertz.

Schweigger-Seidel, F. W. (1827): Nachschrift zu: Vermischte mineralogische Notizen. In: Schweiggers Jahrbuch der Chemie und Physik. Bd. 24, H. 7, S. 265–231.

Sieverts, A. (1907): Über Legierungen. In: Zeitschrift für angewandte Chemie. Bd. XX, Heft 37, S. 1596–1605.

Stottmeister, U. (2021): Der Mineraloge August Schmidt und die Entdeckung der Ural-Diamanten 1829. Teil I: Schmidts Weg in den Ural und die Diamantenvorhersage. In: HiN – Alexander von Humboldt im Netz. Jg. XXII, H. 43, S. 102–127, https://doi.org/10.18443/328.

Stottmeister, U. (2022a): Die Uraldiamanten und Alexander von Humboldts russisch-sibirische Reise 1829. Leipzig: Akademische Verlagsanstalt.

Stottmeister, U. (2022b): Der Mineraloge August Schmidt und die Entdeckung der Ural-Diamanten 1829. Teil II: Schmidts wissenschaftlicher Diamantenbeweis und sein weiteres Schicksal im Ural. In: HiN – Alexander von Humboldt im Netz. Jg. XXIII, H. 44, S. 131–160, https://doi.org/10.18443/331.

Stottmeister, U. (2025a) „Mit Schrekken hörte ich …“. Neue Fakten zum Diebstahl aus dem Mineralogischen Museum der Berliner Universität 1839. Abhandlungen der Humboldt-Gesellschaft e. V. Bd. 48, S. 147–180. Roßdorf: TZ-Verlag & Print GmbH.

Stottmeister, U. (2025b): Gustav Rose und die „Probirkunst mit dem Löthrohre“. Abhandlungen der Humboldt-Gesellschaft e. V. Bd. 48, Roßdorf: TZ-Verlag & Print GmbH, S. 197–220.

Suckow, Ch. (2005): Alexander von Humboldt und Russland. Thesen zu Biographie und Werk. In: HiN – Alexander von Humboldt im Netz. Jg. VI, H. 11, S. 10–17, https://doi.org/10.18443/64.

Zaun, J. (2002): Instrumente für die Wissenschaft. Innovationen in der Berliner Feinmechanik und Optik 1871–1914. Berlin: Verlag für Wissenschafts- und Regionalgeschichte Engel.

Zaun, J. (Hrsg.) (2015): Bergakademische Schätze. Die Sammlungen der TU Bergakademie Freiberg. Chemnitz: Chemnitzer Verlag.

1 Der Autor möchte Herrn Dipl. Geol. Prof. Dr. Holger Weiß (UFZ Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle) für ergänzende und korrigierende Hinweise seinen Dank aussprechen.

2 Gustav Rose (1798–1873). Mineraloge und Chemiker, Rose studierte bei Christian Samuel Weiß (1780–1856) in Berlin sowie bei Jöns Jacob Berzelius (1779–1848) in Stockholm, bei dem er insbesondere seine chemisch-analytischen und theoretischen Kenntnisse vertiefte. Kurzbiografie siehe https://www.deutsche-biographie.de/sfz74651.html#ndbcontent, [zuletzt aufgerufen am 13. 03. 2025].

3 Christian Gottfried Ehrenberg (1795–1876). Deutscher Zoologe, Mikrobiologe und Geologe. Sein Spezialgebiet war die mikroskopische Zoologie; er gilt als Begründer der Mikropaläontologie.

4 Georg Ludwig Daniel Graf Cancrin (auch Kankrin) (1774–1845) studierte in Gießen und Marburg Rechtswissenschaften. Später arbeitete er im russischen Ministerium des Innern und wurde zum Finanzminister berufen. Cancrin förderte die gesamte russische Staatsindustrie, insbesondere aber den staatlichen Bergbau und bewilligte großzügig die Gelder für die Humboldt-Reise.

5 In diesem Kapitel wird die Motivation zur Probenahme der Goldproben aus den Ural-Fundstellen dargestellt und in kurzer Form begründet.

6 Jean-Baptiste Boussingault (1802–1887): Französischer Chemiker und Agrarwissenschaftler. Seine bedeutsamen Erfindungen insbesondere in der Agrikultur sind bis heute in Deutschland wenig bekannt. Kurzbiografie siehe https://www.chemie.de/lexikon/Jean_Baptiste_Boussingault.html, [zuletzt aufgerufen am 13. 03. 2025].

7 Es wird in der Mineralogie zwischen Berggold und Gold aus sekundären Lagerstätten unterschieden. Ersteres wird bergmännisch gewonnen, das Gold wird aufwändig aus den zerkleinerten Gesteinen durch Herauslösen (z. B. mit Quecksilber oder Cyanidlösungen) angereichert. In der Erdgeschichte durch Verwitterung als gediegenes Metall aus dem Muttergestein freigesetztes Gold trägt, je nach Entfernung der Fundstelle von der Ursprungslagerstätte, die Bezeichnung residuales („nahe dem Ursprungsmineral vorkommend“), eluviales oder alluviales Seifengold (mittlere oder sehr weite Transportstrecken während erdgeschichtlicher Abschnitte). Auf die Art der Gewinnung durch Ausschwemmen/Auswaschen beziehen sich die Bezeichnungen Waschgold, Flussgold oder Seifengold.

8 Der von Humboldt vertretene Gedanke der „Ähnlichkeit der Kontinente“ zwischen Amerika und Europa, der bei der Suche nach den europäischen Diamanten eine wichtige Rolle gespielt hatte (z. B. Stottmeister 2021), scheint im Falle des Vergleiches der Goldproben aus beiden Kontinenten nicht von Interesse gewesen zu sein.

9 Jöns Jakob Berzelius (1779–1848): Schwedischer Mediziner und Chemiker, der als Vater der modernen Chemie gilt. Humboldt schätzte seine Leistungen, besonders die theoretischen Überlegungen zur Bindung der verschiedenen chemischen Elemente untereinander, die Berzelius im Jahr 1820 in deutscher Sprache publizierte (Berzelius 1820). Berzelius gibt eine Zusammenfassung zur Theorie der chemischen Proportionen und würdigt ausdrücklich Humboldts und Gay-Lussacs Verdienste (Berzelius 1820, S. 15) auf diesem Gebiet der Chemie.

10 Zur Abb. 1 gehörig als erweiterte Übersetzung aus Boussingault (1827c): Über die Zusammensetzung des gediegenen silberhaltigen Goldes. In: Polytechnisches Journal. Hrsg. von J. G. Dingler. Bd. 25, Nr. XI, S. 42–50 (Stuttgart, bei J. G. Cottaische Buchhandlung): „Bei verschiedenen meiner Dienstarbeiten habe ich die Gelegenheit genommen, eine ziemliche Anzahl Proben von gediegenem Gold aus den Gruben in Kolumbien zu untersuchen, um die Menge des darin enthaltenen Silbers zu bestimmen. Im Laufe dieser Untersuchungen habe ich mich überzeugt, daß, im gediegenen silberhaltigen Golde, das Gold sich in bestimmten Verhältnissen mit dem Silber verbunden befindet, und zwar, daß auf ein Atom Silber mehrere Atome Gold kommen. Vergleicht man die Eigenschaften des Silbers mit denen des Goldes, so überzeugt man sich leicht, das letzteres elektro-negativ ist gegen ersteres; dernach ist es wahrscheinlich, daß, in den natürlichen Verbindungen dieser Metalle, das Gold als elektronegatives Element eingeht, weshalb denn diese Verbindungen, dem Geiste der Nomenklatur gemäß, Aurure genannt werden müssen. In dem gediegenen silberhaltigen Golde habe ich bis jetzt, ein Atom Silber verbunden mit 2, 3, 5, 6 und 8 Atomen Gold angetroffen, wie sogleich aus den anzuführenden Analysen hervorgeht …“

11 Humboldt besaß eine Goldprobe aus Titiribi, die er von Gustav Rose analysieren ließ. Beide Zahlenwerte waren als Beweis der Vergleichbarkeit der Methoden beider Laboratorien vollkommen identisch.

12 Eilhard Mitscherlich (1794–1864) widmete sich nach philologischen und orientalistischen Studien ab 1818 in Berlin den Naturwissenschaften. Verdienste erwarb er sich nicht nur in der Kristallografie, sondern später auch in der organisch-chemischen Synthese.

13 Vereinfacht definiert bezeichnet „Isomorphie“ die Gleichheit der Kristallform bei Körpern von verschiedenen chemischen Inhalten. An dieser Entdeckung war Gustav Rose entscheidend beteiligt. Er war durch seine Winkelmessungen an Kristallen (goniometrische Messungen) in der Lage, diese Gleichheit der Kristallformen bei isomorphen Stoffen zu beweisen. Eine bedeutsame Ergänzung findet sich in einem weiteren Satz zur Definition der Isomorphie aus späteren Jahren: „Isomorphe Körper besitzen die Fähigkeit, sich in jedem Verhältnisse zu einem kristallisierten Ganzen zu verbinden.“ (Ersch und Gruber 1845, S. 75)

14 Elektrum: silberhaltiges Gold mit hohem Silbergehalt. Klaproth analysierte im Jahr 1804 Elektrum vom Schlangenberg aus dem Altaigebiet und fand einen Silbergehalt von 36 % (Klaproth 1807, S. 1–3).

15 Die Bekanntschaft Boussingaults mit Humboldt kam 1822 in Paris durch die Vermittlung des aus Peru stammenden Studenten der Pariser Bergbauschule Mariano de Rivero zustande, der mit Humboldt im Briefwechsel stand und ebenfalls von diesem gefördert wurde (Humboldt/Boussingault 2015, S. 14, Anm. 20). Boussingault war für eine Professur an der Bergbauschule in Bogota ausgewählt worden. Boussingault lehrte dort bis 1827 (Stottmeister 2022a, S. 145). Ab 1827 war er für eine Bergbaugesellschaft tätig. In diesem Zusammenhang inspizierte er die unterschiedlichen Goldminen, deren Gold von ihm analysiert wurde und deren Analysenergebnisse die Grundlagen seiner neuen Hypothese bildeten.

16 Martin Heinrich Klaproth (1743–1817): Chemiker, führte mit Humboldt um 1790 Experimente durch.

17 Altes russisches Gewichtsmaß: 1 Solotnik entsprach 4,265 Gramm.

18 Dimitri Stepanowitsch Menschenin (geb. 1790, Todesjahr nicht vor 1860), Bergingenieur-Oberst, begleitender Regierungsbeamter der Humboldt-Expedition.

19 Für weitere Vergleiche bietet sich eine DTA-Volltextsuche in Roses Reisebericht an: https://www.deutschestextarchiv.de/search/ddc/search?fmt=html&corpus=ready&ctx=8&q=Boussingault+%23has%5Bbasename%2Crose_ural*%5D++++&limit=10, [zuletzt aufgerufen am 11. 03. 2025].

20 Bei diesem Reinigungsverfahren wird z. B. das durch Kupfer, Eisen oder andere Metalle verunreinigte Edelmetall zusammen mit Blei in speziellen Tiegeln (Kupellen aus porösem Ton) geschmolzen. Es entstehen sowohl Bleioxid (PbO) als auch die Oxide der metallischen Verunreinigungen, die vom Kupellen-Material aufgesaugt werden und sich derart abtrennen lassen. In der Bleischmelze bleibt eine Edelmetallperle von Gold und Silber mit hohem Reinheitsgrad zurück. Die Gold-Silber-Trennung hat Boussingault nach dem gewichtsanalytischen Standard-Verfahren der damaligen Zeit durchgeführt. Die Behandlung der Gold-Silbermischung erfolgt mit „Königswasser“, der bekannten Mischung von konzentrierter (65-prozentiger) Salpetersäure mit konzentrierter (37-prozentiger) Salzsäure im Molverhältnis 1:3. Das Silber bleibt als unlösliches Silberchlorid AgCl zurück und wird nach mehrfachen Waschoperationen getrocknet, geschmolzen und gewogen. Das durch das Königswasser vollständig gelöste Gold wird nach dem vollständigen Eindampfen der stark sauren Lösung in Wasser aufgenommen und die neutrale Goldlösung mit Oxalsäure versetzt. Aus dieser Lösung scheidet sich das metallische Gold ab und wird nach der Filtration gewogen, die geringen Mengen Kupfer und Eisen werden danach im Filtrat ebenfalls abgetrennt und das Gewicht der Bestandteile einzeln bestimmt.

21 Das Gebäude wurde 1712 errichtet. Die Aufnahme stammt aus der Zeit nach 1892. In diesem Laboratorium arbeiteten die Chemiker Klaproth, Margraf, F. C. Achard, E. Mitscherlich, H. Rose, G. Rose und F. Wöhler.

22 Humboldt erwähnte gegenüber dem Minister Cancrin bei der Begründung der Auswahl von Rose zum Reisebegleiter dessen besondere Fähigkeit im Umgang mit dem Lötrohr. Während der russisch-sibirischen Reise diente das Lötrohr mehrfach bei der Identifikation von Mineralien (Damaschun 2021, S. 218, Stottmeister 2025b, S. 209–215).

23 Im Mineralogischen Museum der Berliner Universität (vormals Königliches Mineralienkabinett) befanden sich bis 1839 entsprechende Gold- und Silber-Ausstellungsstücke aus Kongsberg und Siebenbürgen. Gustav Rose hatte diese selbst katalogisiert, so dass es naheliegt, dass er sie auch kristallografisch untersuchte. Es soll hier angemerkt werden, dass bei einem spektakulären Einbruch in das Museum im Mai 1839 sämtliche Gold und Silberstufen gestohlen wurden und unwiederbringlich verloren gingen (Stottmeister 2025a, S. 176–180).

24 Victor Moritz Goldschmidt (1888–1947), norwegischer Geochemiker, war einer der Begründer der modernen Kristallchemie und Geochemie.